小学一年级是基础教育阶段的关键起点,这一阶段的学习质量直接影响儿童未来的认知发展轨迹,根据教育部《义务教育课程标准(2022年版)》的指导精神,结合儿童发展心理学理论,本文将系统阐述科学合理的一年级教学实施路径,为教育工作者及家长提供专业参考。

认知发展规律与教学适配 7-8岁儿童正处于皮亚杰认知发展理论中的前运算阶段向具体运算阶段过渡期,其认知特征表现为:注意力集中时间约10-15分钟,具象思维占主导地位,社会性需求开始萌发,基于此特征,教学设计应遵循"短时多频"原则,每项学习活动控制在12分钟以内,交替进行动静结合的学习任务。

学习习惯系统化培养策略

-

时间管理能力建构 建议采用"15+5"分段学习法:15分钟专注学习后安排5分钟肢体活动,可借助实体计时器培养时间感知,避免使用电子设备,美国斯坦福大学教育学院2019年研究显示,实物钟表比数字时钟更利于低龄儿童建立时间概念。

-

任务意识培育路径 建立"任务清单可视化"系统:使用图画式任务卡替代文字清单,例如用"书本+铅笔"图标表示语文作业,"算盘+苹果"图标代表数学练习,每完成一项由学生亲自粘贴完成标记,强化任务达成的具象反馈。

-

自主学习能力启蒙 实施"三步提问法":面对学习困难时,引导儿童按"哪里不懂→需要什么帮助→可以怎么解决"的逻辑链进行思考,例如数学应用题理解障碍,可分解为"文字理解困难"→"需要老师读题"→"画图辅助解题"的渐进式解决路径。

学科教学科学化实施

-

语文素养奠基工程 拼音教学宜采用多模态输入法:每个声母配以特定手势(如b音配合双手比划波浪动作),韵母设计律动操,北京师范大学附属实验小学的实践数据显示,动作记忆法使拼音掌握效率提升40%,识字教学推行"生活场景浸润法",将家庭物品标注拼音汉字,建立文字与实物的直接关联。

-

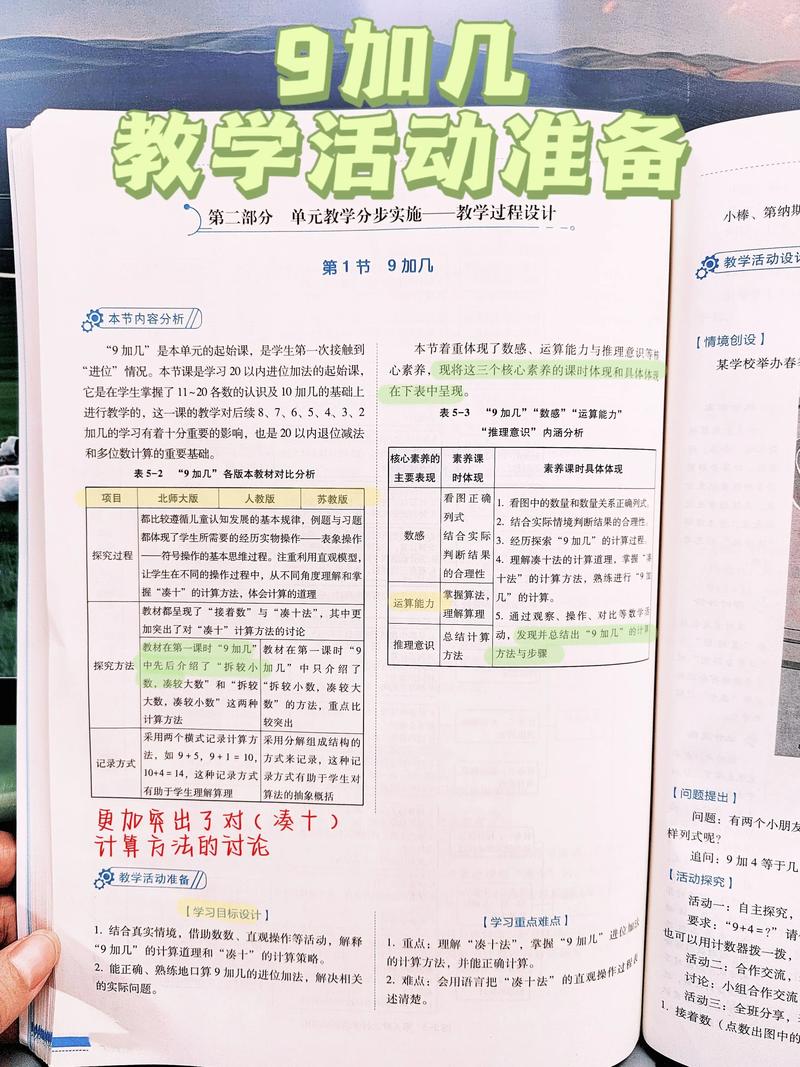

数学思维培养体系 构建"具象→半抽象→抽象"三级进阶模型,数字认知从实物操作(计数棒、水果模型)开始,过渡到点阵图等半抽象教具,最后形成符号认知,空间观念培养建议采用"立体拼搭游戏",通过积木组合理解几何基本概念。

-

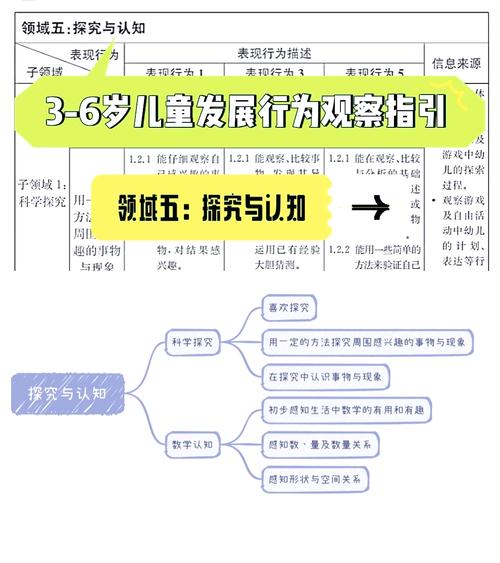

科学素养萌芽计划 推行"五感探索教学法":学习植物生长时,安排种子触摸观察、破土声音聆听、嫩芽气味辨识等多元感知活动,日本文部科学省2020年教改特别强调,低年级科学教育应侧重观察记录能力培养,而非知识记忆。

家校协同育人机制

-

家庭学习环境创设 建立"三区一中心"学习空间:独立储物区(学习用品专属位置)、操作实践区(手工实验台)、静心阅读角(配备适龄图书)、成果展示中心(作品张贴区),建议展示区高度控制在1.2米以下,符合儿童视角。

-

亲子互动质量提升 实施"三问两做"沟通法:每日询问"今天最有趣的学习内容""遇到的挑战""想分享的发现";共同完成一个实践任务(如测量家具尺寸),共读一本绘本,避免空洞询问"学了什么",而要具体到学科细节。

-

课外拓展适度原则 建议兴趣班选择遵循"1+X"公式:1项运动类课程(发展大肌肉群)+自选艺体类课程,总课外学习时间不超过学校课时的1/3,上海教育科学院2023年调研表明,适度课外拓展可使学业表现提升18%,但超量则会产生负面影响。

心理健康维护要点

-

建立"进步银行"激励机制 将学业进步、习惯养成等转化为可计量的"成长币",定期举办"成长拍卖会"兑换学习用品,重点奖励努力过程而非结果,如"连续三天自觉完成作业"比"考试满分"更值得表彰。

-

实施"错误转化"教育法 将作业错误重构为"智慧宝藏",引导儿童用红笔标注错误点并配画笑脸,建立"发现错误=获得进步机会"的认知模式,哈佛大学教育学院研究证实,积极的错误观可使学习效能提升27%。

-

构建"安全树洞"倾诉机制 设置专属亲子对话时间,使用"心情温度计"(绘制0-10度刻度表)量化每日情绪状态,当温度低于5度时启动"特别关心日",通过户外活动、亲子游戏等方式调节情绪。

一年级教育本质上是学习生态系统的构建工程,教育者需把握"支架式引导"原则,在保护学习兴趣的前提下逐步建立规范,在尊重个体差异的基础上培养共性能力,最终实现从"扶学"到"伴学"再到"自能学"的平稳过渡,这既是教育科学的实践要求,更是对儿童发展权的根本尊重。