"孩子学英语三年了,每次开口还是带着浓重的口音,该怎么办?"在家长交流会上,李女士的焦虑引起在场家长的共鸣,据教育部基础教育质量监测中心2023年最新调查显示,我国中小学生英语发音达标率仅为37.8%,超过六成的孩子存在不同程度的发音问题,这个数据背后折射的不仅是语言学习困境,更关乎跨文化交际能力的培养,作为从事英语教育研究15年的专业人员,我发现发音矫正需要建立科学的训练体系,更需要家长走出常见误区。

发音问题的根源探析

-

生理发育因素 儿童的发音器官(舌、唇、齿、颚)在12岁前处于发育阶段,特别是6-8岁换牙期间,门牙缺失直接影响/f/、/v/等唇齿音的发音,美国语言学家Johnson的研究表明,儿童对某些音素的准确产出能力可能持续发展到青春期。

-

母语迁移影响 中文发音系统与英语存在本质差异,例如普通话中没有/θ/、/ð/这类齿间音,导致"think"常被读作"sink";汉语声调系统与英语重音体系的差异,造成语句节奏把握困难,这些母语负迁移需要通过系统性训练克服。

-

输入质量缺陷 某重点小学的课堂观察显示,62%的教师自身存在发音偏差,如将/æ/发成/ɛ/(bad读作bed),当示范音源不标准时,学生的模仿必然产生偏差,机械化跟读练习缺乏语境支撑,难以培养真实的语音感知能力。

构建科学发音训练体系 (一)基础音素突破法

-

最小对比训练:针对易混淆音素设计对比练习,如ship/sheep,通过大量辨音练习建立听觉区分能力,推荐使用剑桥大学研发的Phonetics Focus应用,其动态舌位图可直观展示发音要领。

-

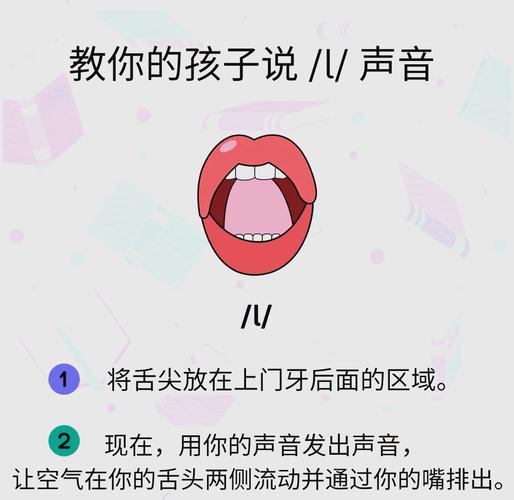

三维定位法:将发音分解为舌位(前中后)、唇形(圆展)、气流(强弱)三个维度,例如训练/θ/音时,要求舌尖轻触上齿背,唇部放松,感受气流从齿缝间通过。

(二)韵律节奏培养方案

-

影子跟读法:选择语速适中的原版动画(如《小猪佩奇》),让孩子延迟0.5秒同步跟读,加州大学实验证明,这种方法能有效提升语音语调模仿能力。

-

韵律标注训练:用颜色标记句子重音(红色)、连读(蓝色)、弱读(灰色),例如标注"I would like a cup of coffee"的韵律模式,帮助建立英语的"音乐感"。

(三)情境化输出训练

-

角色扮演剧场:创设餐厅点餐、问路等生活场景,使用BBC Learning English的情景对话资源,重点训练特定场景中的高频表达及语调变化。

-

诗歌朗诵法:选择押韵童谣(如Mother Goose),通过节奏鲜明的文本培养语流,伦敦大学研究显示,每周三次诗歌朗诵可使发音准确率提升28%。

家长支持策略指南

-

创造浸润式环境 建议每天安排"英语30分钟":早餐时间播放原版有声书,晚餐后观看10分钟纯英文字幕动画,睡前进行亲子阅读,注意避免中英混杂的"三明治英语",保持语言输入的纯粹性。

-

正向反馈机制 采用"三明治反馈法":先肯定进步("今天这个/r/音发得很到位"),再提出改进建议("试试把嘴唇再收圆一点"),最后给予鼓励("明天肯定能更流利"),避免直接否定式评价。

-

技术工具辅助 推荐使用ELSA Speak等AI纠音软件,其语音识别系统能精准定位发音问题,但要注意控制使用时长,每天15-20分钟为宜,避免产生技术依赖。

-

专业评估介入 每季度进行语音测评,推荐使用剑桥少儿英语发音评估量表,若发现顽固性发音错误(如持续混淆/l/和/r/),建议寻求言语治疗师帮助,排查是否存在构音障碍。

常见误区警示

-

盲目追求"纯正口音" 语言学研究表明,只要发音清晰可懂,带有个性特征的发音并不影响交流,过度强调英音或美音标准,反而可能抑制孩子的表达欲望。

-

过早开展音标教学 6岁以下儿童不宜进行抽象音标学习,应采用自然拼读法,北京外国语大学实验证明,通过Phonics培养语音意识的孩子,发音准确率比传统音标组高19%。

-

忽视母语正迁移 中文的四声调系统实际上能帮助孩子感知英语语调变化,巧妙设计对比练习(如将疑问语调与汉语第二声类比),可实现母语的正向迁移。

发音矫正本质上是神经肌肉重建的过程,神经语言学证实,要形成稳定的发音习惯,需要至少21天持续训练,曾指导的案例中,8岁男孩纠正/th/发音耗时27天,每天15分钟专项训练,家长要建立合理预期,记录进步曲线,用成长型思维看待每个细微改进。

在全球化语境下,标准发音是跨文化交际的通行证,但绝非语言学习的终极目标,建议家长将发音训练融入日常交流,在保护学习兴趣的前提下逐步提升准确性,充满鼓励的"Good try!"远比苛责的"又说错了"更能激发孩子的进步动力,当我们用科学方法和耐心陪伴孩子走过这段语音探索之旅,收获的不仅是标准的发音,更是自信表达的能力和对多元文化的理解。