当清晨的校园响起琅琅书声时,总有几间教室的角落暗涌着躁动不安的气息,某重点中学的心理咨询记录显示,超过38%的初二学生曾明确表达过"不想上学"的念头,这个数据折射出一个严峻现实:初中阶段的厌学现象已从个别案例演变为群体性教育危机,我们需要以系统思维重新审视这个症结,在教育的土壤中播撒改变的种子。

现象背后的成长密码 在武汉市某中学的跟踪研究中,我们发现厌学症状往往呈现"三重镜像":晨起时的生理性抗拒、课堂中的选择性失焦、作业时的拖延性对抗,这些行为表象下,潜藏着青少年发展期的结构性矛盾。

-

身心发展的失衡时刻 14岁的李同学在周记中写道:"每天看着镜子里陌生的自己,就像被困在失控的电梯里。"青春期骤变的激素水平与尚未成熟的前额叶皮层形成冲突,导致情绪调节能力滞后于认知发展需求,这种生物性矛盾在应试压力下被急剧放大,转化为对学习活动的本能排斥。

-

认知能力的断裂地带 初中课程难度呈现指数级跃升,数学从具体运算转向形式运算,语文从记叙理解跃迁到思辨分析,北京师范大学的认知发展研究表明,约45%的初一学生尚未完成皮亚杰提出的"形式运算阶段"过渡,这种认知断层直接导致课堂参与度断崖式下跌。

-

家庭支持的缺位困境 深圳家庭教育调查显示,72%的初中生家长仍采用小学阶段的管教方式,当孩子进入心理断乳期,家长过度干预作业、强制补习等做法,往往将亲子关系推向对立面,某重点班学生坦言:"每次考试就像在替父母打工。"

教育生态的系统重构 破解厌学困局需要建立"三维立体干预模型",在认知重塑、情感支持和环境优化层面同步发力。

-

动态评估体系的构建 上海某实验中学推行的"学习能量监测系统"值得借鉴,该系统通过每周的认知测评、情绪日记和运动数据,生成个性化的"学习状态图谱",当系统检测到某生连续三天的注意力阈值低于基准线时,会自动触发教师约谈机制,实施两年后,该校作业拖欠率下降63%。

-

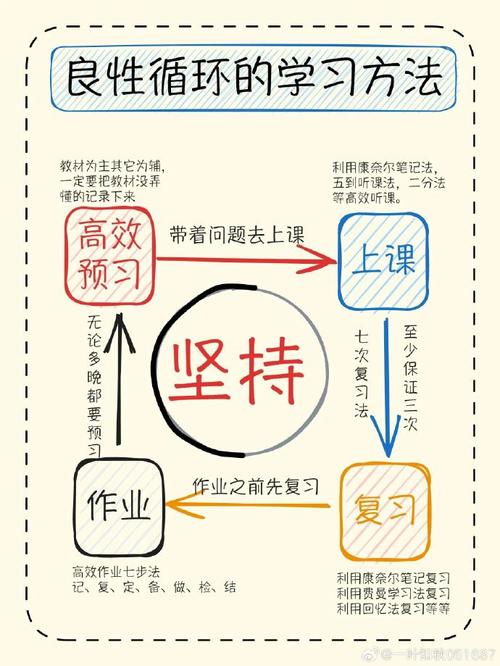

认知训练课程开发 针对初中生的思维发展特点,可设计"认知脚手架"训练项目,例如在数学课前进行10分钟的空间想象游戏,在语文阅读中嵌入思维导图绘制环节,广州某校的实践表明,经过12周的认知训练,学生的课堂参与度提升41%,知识留存率提高28%。

-

家校协同机制创新 建立"成长合伙人"制度,将家长会改造为教育研讨会,南京某中学的"亲子学习契约"模式取得显著成效:家长与学生共同制定每周学习计划,设置双向奖励机制,这种平等协商的方式,使家庭冲突率下降57%,自主学习时间增加2.3小时/周。

教育者的自我革新 在这场教育变革中,教师的角色需要从"知识传授者"转型为"成长催化师",北京某特级教师创建的"课堂呼吸法"值得推广:每节课预留3分钟"思维缓冲区",通过冥想、自由书写等方式帮助学生完成认知转换,这种教学创新使该班学生的课堂专注时长延长18分钟。

学校管理层面应推进"柔性改革",杭州某初中试行的"弹性作业制度"颇具启示:学生可根据当日状态选择基础版或进阶版作业,教师提供分层指导,该制度实施后,作业完成率从79%提升至93%,创新性答案数量增长4倍。

在这场对抗厌学的持久战中,没有简单的药方,只有系统的耕耘,当教育真正回归到"人的发展"本质,当校园成为允许试错的成长实验室,当家庭转变为情感支持的安全港湾,那些紧闭的心门终将透进希望的光亮,这需要教育者以破茧的勇气,在现实的土壤中培育出新的可能——因为每个厌学的少年,都是在用沉默呼唤教育的蜕变。