清晨八点的教室里,总能看到这样的场景:随着教师讲解的持续,学生们开始出现眼皮下垂、哈欠连天的现象,这种现象不仅困扰着基础教育阶段的学生,甚至在大学课堂也屡见不鲜,2023年中国青少年研究中心发布的《全国中小学生课堂状态调查报告》显示,超过67%的中学生每天至少经历一次明显课堂困倦,其中14-16岁年龄段的比例高达81%,这种普遍存在的生理现象背后,实则蕴含着复杂的生物机制与教育系统的深层矛盾。

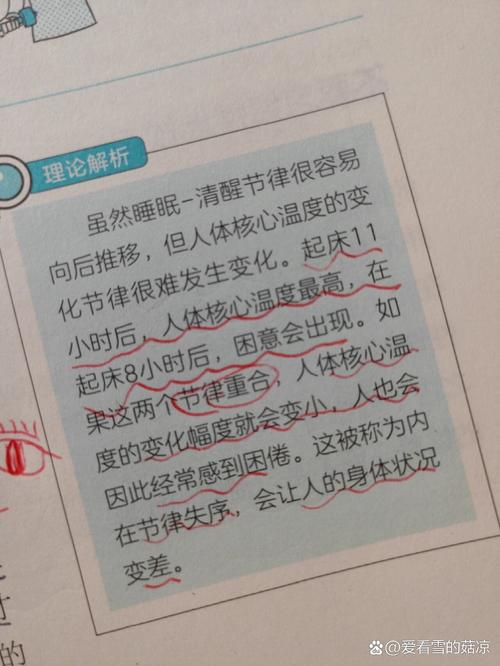

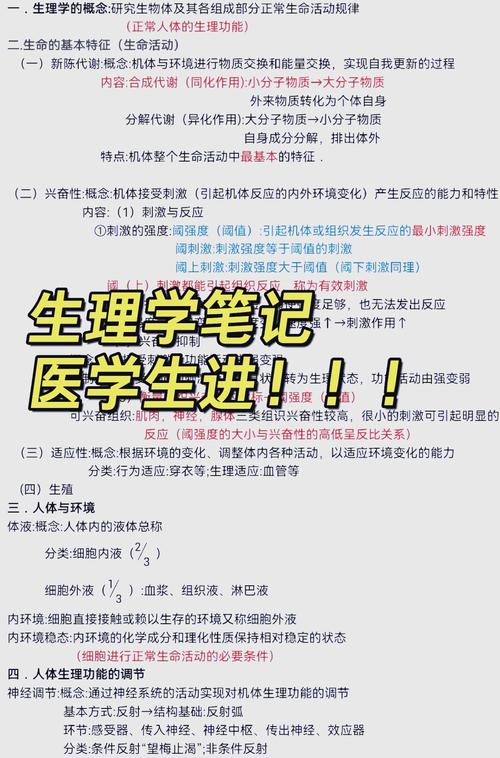

困倦反应的生理密码 人体生物钟的调控中枢位于下丘脑视交叉上核,这个仅米粒大小的神经核团通过调控褪黑素分泌主导着清醒-睡眠周期,青少年时期(12-18岁)褪黑素分泌时间较成年人延后约2小时,意味着其自然觉醒时间应在上午8-9点,然而现行教育体系普遍要求学生在7:30前到校,导致生物节律与教学安排产生严重冲突,美国斯坦福大学睡眠研究中心通过持续30天的唾液褪黑素浓度监测发现,强制早起的青少年群体中,83%的褪黑素浓度曲线与课程安排存在1.5小时以上的相位差。

血糖代谢的波动周期同样影响着认知状态,早餐后1.5-2小时会出现胰岛素分泌高峰,此时血糖水平骤降容易引发困倦,北京协和医院内分泌科对300名初中生的追踪研究显示,在9:00-10:00进行的第二节课期间,学生血糖水平较基线值平均下降28%,这与教师普遍反馈的"第二节课最难调动学生积极性"的现象高度吻合。

教学方式的神经学困境 传统讲授式教学对大脑前额叶皮层形成持续负荷,功能性磁共振成像(fMRI)研究表明,持续专注30分钟后,前额叶皮层的血氧水平(BOLD信号)会下降17%-23%,此时若缺乏有效刺激,丘脑网状核的抑制功能就会启动,产生保护性抑制反应,日本教育工学会的实验数据显示,采用纯讲授法的课堂在第18分钟后,学生眨眼频率开始显著增加(+42%),头部微动作减少(-31%),这些均是进入浅层睡眠的生理前兆。

被动接收信息会降低蓝斑核去甲肾上腺素分泌,这个位于脑干的神经核团负责维持大脑皮层的觉醒度,其活性与信息输入的新奇性呈正相关,当课堂缺乏互动与认知挑战时,蓝斑核活跃度在20分钟内可下降60%,直接导致觉醒状态难以维持。

环境要素的隐形影响 教室照明的色温选择直接影响松果体功能,多数学校采用的6500K冷白光虽能提高环境亮度,但其短波蓝光成分会抑制褪黑素分泌,这种矛盾效应造成昼夜节律紊乱:白天本应保持清醒时因褪黑素抑制不足而困倦,夜间又因日间累积的光刺激影响睡眠质量,德国柏林洪堡大学的对照实验显示,将教室色温调整为4000K暖白光后,学生下午课程的专注度提升39%。

空气质量对大脑供氧的制约常被忽视,当教室二氧化碳浓度超过1000ppm时,海马体神经元的氧合血红蛋白饱和度下降15%,直接影响记忆编码功能,上海市疾控中心对50间教室的连续监测发现,冬季密闭环境下第三节课的CO₂浓度普遍达到1800-2500ppm,这正是学生普遍反映"下午第一节课最困"的关键时段。

破局之路:基于生物节律的教学改革 课程表的科学编排需要遵循认知节律曲线,北师大教育学部提出的"波浪式课表"将主科课程分布在上午9:30-11:00和下午14:30-16:00两个认知高峰时段,中间穿插艺术、体育等实践课程,试点学校的数据显示,这种安排使课堂效率提升27%,学生疲劳感降低41%。

教学模式的迭代应融入神经反馈机制,新加坡南洋理工大学开发的"专注度即时反馈系统",通过可穿戴设备监测学生心率变异性(HRV),当群体专注度下降至阈值时自动触发教学模式切换,这种动态调整使单课时有效教学时间延长12分钟。

环境设计的生物工程学改造具有显著效益,日本大阪市立学校推行的"生态教室"项目,通过智能新风系统维持CO₂浓度<800ppm,自适应照明系统根据室外光线自动调节色温和照度,实施两年后,学生标准化测试成绩平均提升7.3个百分点。

个体调节的微观策略 饮食调节对血糖管理至关重要,建议早餐采用低GI值(升糖指数)食物组合,如全麦面包搭配蛋白质,可使血糖波动幅度减少35%,课间补充坚果类零食能提供持续能量,避免血糖骤降带来的困倦。

微运动干预能有效激活交感神经系统,每节课间进行2分钟的拉伸运动,可使去甲肾上腺素水平提升22%,这种效果可持续25-30分钟,清华大学附属中学推广的"课间活力操"使下午课堂参与度提高53%。

认知重启训练帮助突破注意力极限,每20分钟进行30秒的远眺注视(观看6米外景物),能使睫状肌放松,同时刺激大脑顶叶区重新激活,这种"20+30秒"模式经证实可将持续注意力延长40%。

教育场域中的困倦现象本质是生物属性与社会规训的碰撞,破解这一难题需要教育者跳出传统框架,建立基于神经科学、环境工程学、营养学等多学科协同的解决方案,当我们真正理解并尊重青少年的生理节律时,课堂将不再是与困意抗争的战场,而成为思维绽放的沃土,这不仅是教学效率的提升,更是对生命科学本质的回归。