当家长发现孩子在历史、地理、生物等初中小科成绩持续不理想时,往往陷入焦虑却不知如何着手,作为从事基础教育研究15年的教育工作者,我发现初中阶段小科学习困境存在明显的规律性,本文将系统解析小科学习的关键症结,并提供具有实操性的解决方案,帮助家长和孩子走出学习困境。

初中小科学习现状深度解析 根据2023年全国初中教育质量监测报告显示,约43%的初中生存在明显偏科现象,其中地理、生物等学科成为"重灾区",值得注意的是,这些学科的平均分差距可达30分以上,且随着年级升高呈扩大趋势,究其原因,主要存在三个维度的问题:

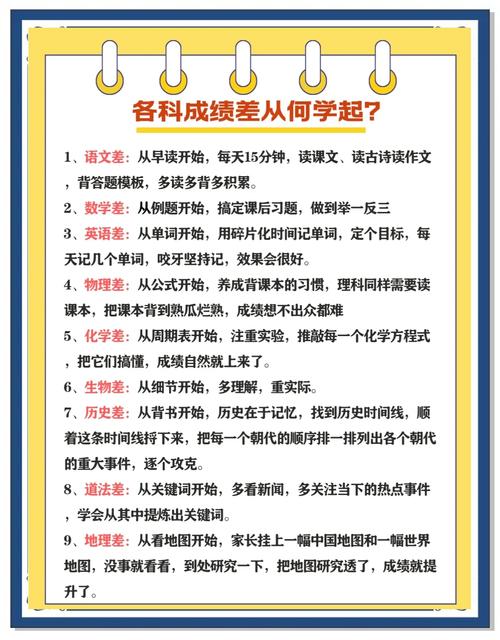

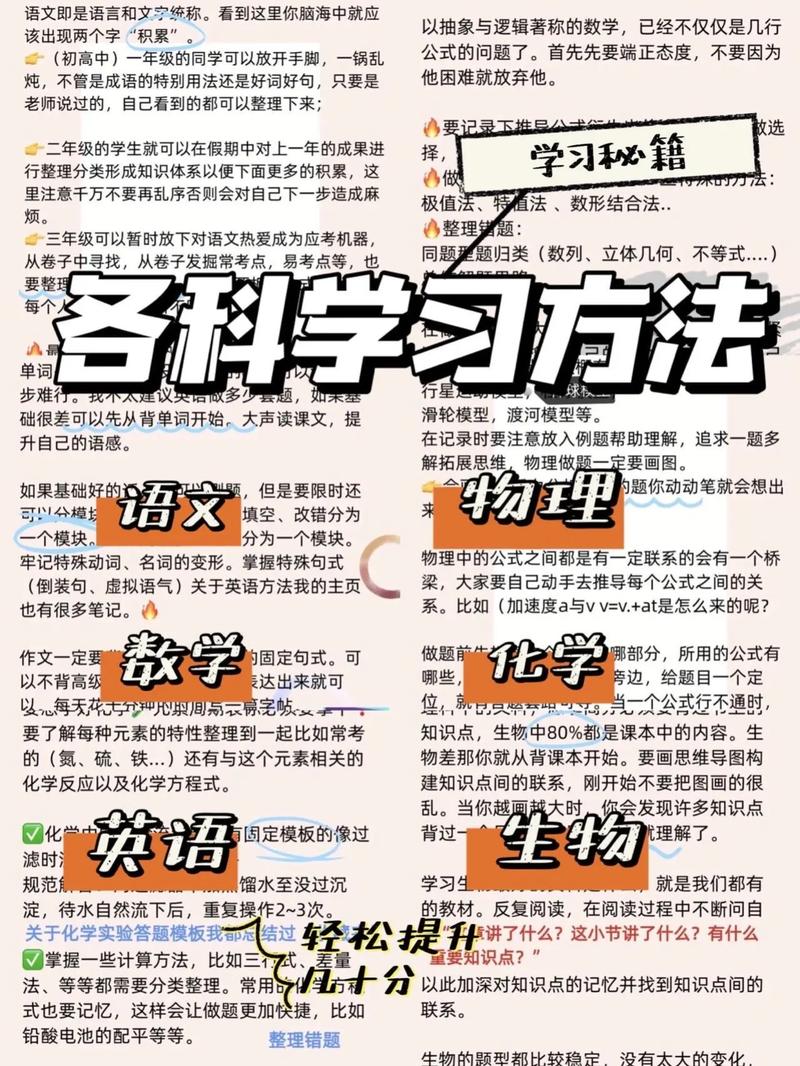

认知维度误区 多数学生仍沿用小学阶段的"背诵式"学习法,将历史等同于记年代,地理等同于背地名,某重点中学抽样调查显示,超过68%的学生认为小科学习只需要"考前突击",导致知识体系支离破碎,这种认知偏差直接导致学生在面对材料分析、综合应用类题目时束手无策。

典型案例:北京某校初二学生小张,地理月考成绩持续在60分徘徊,经诊断发现,其学习停留在机械记忆层面,面对"分析黄土高原水土流失治理措施"这类综合题时,无法将自然地理与人文地理知识有机结合。

-

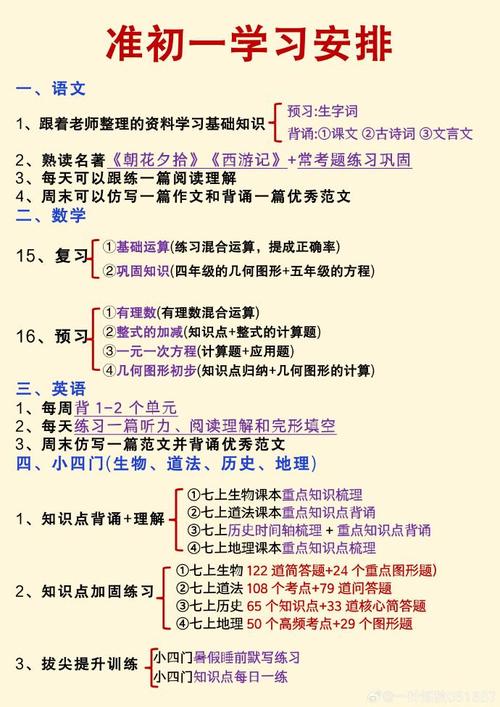

学习方法困境 现行教材编排注重学科逻辑,但初中生思维正处于具象到抽象的过渡期,以七年级历史为例,从远古文明到秦汉帝国的跨度中,涉及政治制度演变、经济发展规律等抽象概念,学生常因缺乏时空框架意识导致知识混淆。

-

评价体系错位 当前中考改革背景下,部分省市将小科纳入等级考核体系,客观上削弱了学生重视程度,但高中选科制度又要求相关学科基础,这种矛盾导致学习动力不足与知识断层并存。

构建科学学习系统的四大支柱 (一)重塑学科认知:从知识容器到思维训练

建立学科思维导图 以八年级生物"人体循环系统"单元为例,建议采用"结构-功能-联系"三维学习法:

- 结构认知:绘制心脏结构立体图

- 功能理解:制作血液循环动态模型

- 系统联系:探讨呼吸系统与循环系统的协同机制

某实验校实践表明,采用该方法的学生单元测试优秀率提升27%,知识留存率提高40%。

创设生活联结点 家长可引导孩子将地理知识与日常生活结合,例如观察小区植被分布与光照关系,分析超市商品产地背后的气候特征,这种具象化学习能有效提升知识迁移能力。

(二)优化学习策略:突破低效重复怪圈

结构化笔记法 推荐使用"康奈尔笔记法"改良版:

- 主栏:记录课堂核心概念

- 副栏:标注思维疑问点

- 总结区:用流程图梳理知识逻辑

周期记忆法 根据艾宾浩斯遗忘曲线,制定"3-7-15"复习计划:

- 新学知识3天内完成首次复盘

- 7天后进行关联知识整合

- 15天后开展跨单元综合演练

(三)家校协同机制建设

建立动态反馈系统 家长应与教师保持每月至少1次深度沟通,重点关注:

- 课堂参与度

- 作业思维质量

- 单元检测失分点分布

某市重点初中实践案例显示,建立三方(学生-家长-教师)反馈机制后,学生小科平均分提升12.3分。

创设家庭学术场域 建议每周开展1次"家庭学术沙龙",围绕学科话题展开讨论,例如探讨"郑和下西洋的历史影响",家长可引导孩子结合地理知识分析航海路线,联系政治制度理解朝贡体系。

(四)心理建设与动力激发

成就事件记录法 准备"成长见证本",记录每个微小进步,如:

- 今天独立完成气候类型判读

- 首次在课堂提出有价值的问题 这种可视化激励能有效增强学习效能感。

建立弹性评价体系 采用"基础分+进步分"的双维评价,弱化绝对分数焦虑,例如设定"月均进步5分"的动态目标,达标后给予非物质奖励(如自主选择研学主题)。

典型问题应对指南 (一)知识混淆难题破解 针对历史年代易混问题,可采用"时空坐标轴"法:

- 横向轴标注朝代更迭

- 纵向轴记录同期世界大事

- 用不同颜色区分政治、经济、文化事件

(二)材料分析题提升路径 分阶段训练:

- 基础期:每日精析1道典型例题

- 提升期:同类材料对比分析

- 强化期:自主命制材料题

(三)实验学科突破方案 以物理、化学实验为例:

- 预习阶段:完成虚拟仿真实验(推荐NOBOOK虚拟实验室)

- 实操阶段:录制操作过程便于复盘

- 拓展阶段:设计家庭简易实验

中长期发展规划 建议从初二开始建立学科发展档案,包含:

- 知识漏洞分布图

- 思维能力成长轨迹

- 个性化提升方案 某省示范高中跟踪数据显示,持续完善学科档案的学生,中考小科优秀率可达78%,显著高于平均水平。

提升小科成绩绝非简单的知识积累,而是系统工程的重构,家长需要以战略眼光看待这个过程,既要重视当下的方法改进,更要着眼于思维能力的长远培养,当我们将学习视为认知升级的旅程,成绩提升自然会成为水到渠成的副产品,教育不是注满一桶水,而是点燃一把火,让我们携手为孩子播撒理性思考的火种,照亮他们的求知之路。

(全文共计2178字)