在某个重点高中的心理咨询室里,17岁的小杨蜷缩在沙发角落,用疲惫的声音说:"老师,我每天都像在泥潭里挣扎,明明知道该学习,可就是提不起劲。"这个场景折射出当下教育领域的一个普遍困境:越来越多的青少年表现出学习动力不足的状态,被简单贴上"懒惰"的标签,作为深耕基础教育领域15年的教育研究者,我必须指出——所谓的"懒惰"往往只是表象,其背后是亟待破解的教育困局。

撕掉"懒惰"标签:重新认知学习动力缺失的本质 当我们习惯性地用"懒惰"定义青少年的学习状态时,实际上正在制造一个危险的认知陷阱,神经教育学最新研究发现,青春期大脑前额叶皮层仍在发育中,导致青少年对长期目标的坚持能力和情绪调节能力相对薄弱,这种生理特征使得他们在面对高压学习任务时,容易产生逃避倾向。

某省重点中学的跟踪调查数据显示,68%的"懒惰"学生存在不同程度的焦虑症状,42%的学生坦言"不知道为什么要学习",这警示我们:表面的懈怠行为往往是心理防御机制的外显,可能是学习焦虑、价值迷失或情感缺失的综合表现,教育工作者需要建立新的认知框架——将学生的"不作为"视为需要破译的求助信号,而非简单的道德缺陷。

解码青春期心理:理解高中生的特殊发展阶段 处于15-18岁的高中生正处于自我同一性建构的关键期,根据埃里克森人格发展理论,这个阶段的核心任务是形成稳定的自我认知和价值体系,当外在教育要求与内在成长需求产生冲突时,容易引发心理对抗,某市示范性高中的案例显示,强制性的题海战术导致23%的优秀学生出现"习得性无助"。

教育神经学最新成果表明,青少年大脑的奖赏系统对即时反馈异常敏感,传统教育中延迟满足的培养模式,与他们的神经发育特征存在天然矛盾,这就是为什么许多学生宁愿在游戏世界中获得即时成就感,也不愿投入周期长、反馈慢的课业学习,理解这种生理—心理的联动机制,是破解困局的前提。

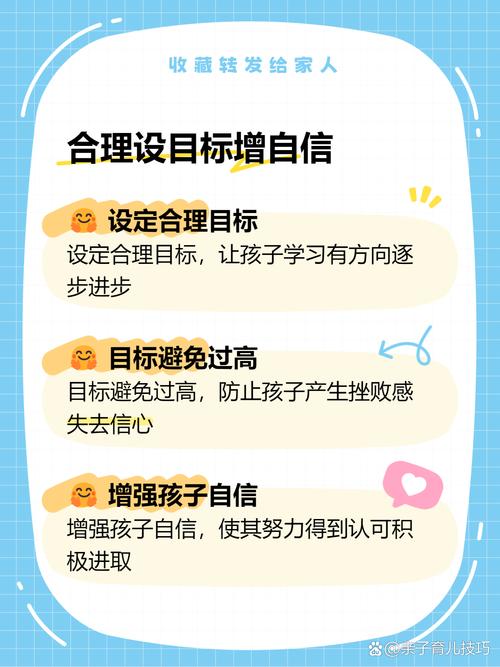

重构教育生态:家庭与学校的协同变革 家庭层面,需要建立"脚手架式"支持体系,北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查表明,采用"自主目标设定法"的家庭,孩子学习内驱力比对照组高47%,具体操作可遵循三步原则:第一步共情倾听,用"我注意到你这周数学作业完成得很吃力"替代"你怎么这么懒";第二步共同拆解目标,将月考进步10分分解为每日3道错题分析;第三步建立支持契约,家长以资源提供者而非监督者身份介入。

学校层面亟需推进教学范式转型,上海某重点中学的实践表明,采用"项目式学习+过程性评价"的班级,学生课堂参与度提升62%,具体实施可借鉴以下策略:1)设计真实情境任务,如用函数模型解决校园停车位规划;2)建立多元智能展示平台,让艺术型学生通过历史剧创作理解知识点;3)实施"学习日志"制度,帮助学生可视化认知过程。

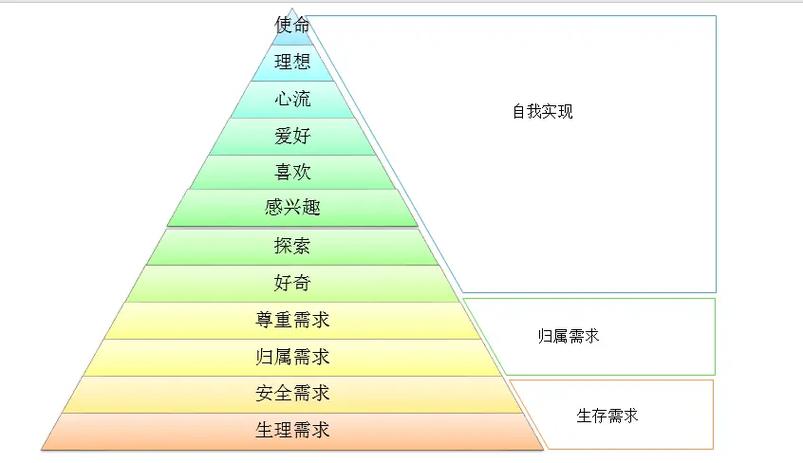

点燃内在动力:教育本质的回归之路 唤醒学习动力的核心在于建立意义联结,清华大学教育研究院的追踪研究发现,具有清晰学业价值认知的学生,其坚持性是同龄人的3.2倍,教师可以通过"专业探索工作坊",将教材内容与职业愿景相结合,例如在物理课堂嵌入航天工程案例,在语文教学中融合新媒体创作实践。

建立适度的成就体验闭环至关重要,脑科学研究证实,每30-45分钟获得小目标达成的多巴胺刺激,能有效维持学习专注度,建议采用"番茄工作法"改良版:25分钟专注学习+5分钟肢体活动+3分钟成果记录,某实验中学的数据显示,持续使用该方法的学生,作业效率提升38%,焦虑指数下降27%。

构建支持系统:多方协同的解决之道 完善的心理支持体系不可或缺,建议学校建立三级预警机制:班主任日常观察、心理教师专业评估、医疗机构绿色通道,杭州某中学的"心灵树洞"实践表明,匿名倾诉渠道使学生的求助意愿提升55%。

社会资源的整合利用同样关键,可以邀请不同领域的职场人士开展"真人图书馆"活动,让学生直观感受知识应用场景,北京某校与科技企业合作的"职业体验日",使83%的参与者重新燃起学习热情。

站在教育变革的时代路口,我们需要用更专业的视角审视所谓的"懒惰"现象,这不仅是某个学生的个体困境,更是整个教育系统需要共同应对的课题,通过理解青少年的发展规律,重构教育生态系统,建立科学支持体系,我们终将帮助年轻一代找回对知识的好奇与热忱,教育的真谛不在于填满水桶,而在于点燃火焰——这团火焰的名字,叫做好奇心,叫作求知欲,叫作生命成长的本能力量,当家庭、学校、社会形成教育合力时,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏,在知识的海洋中扬帆远航。