"王女士颤抖着推开心理咨询室的门,手里攥着儿子小磊的退学申请书,距离高考还剩118天,这个向来成绩优异的孩子却在三天前把自己反锁在房间,拒绝参加任何模拟考试,这个场景并非个案,据《中国青少年心理健康发展报告》数据显示,每年3-5月高三学生心理门诊咨询量激增43%,其中突发性厌学案例占咨询总量的62%,面对这个牵动千万家庭的难题,我们亟需用专业视角剖析现象本质,寻找科学应对之道。"

解码高三厌学现象的心理密码

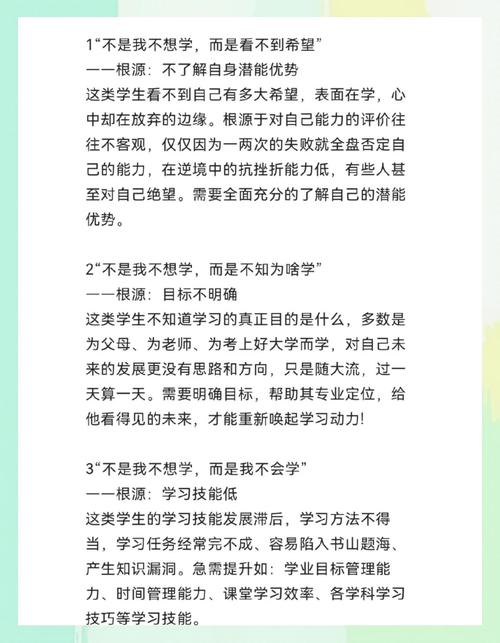

在高三这个特殊节点,学生突然拒绝上学往往不是简单的"偷懒"或"叛逆",而是多重压力交织下的心理防御机制启动,资深教育心理学专家周明教授指出:"当个体的心理承受力突破临界点时,逃避就成为最本能的自我保护。"

学业压力呈现典型的"倒金字塔效应",某重点中学的调研数据显示,高三学生日均学习时长超过14小时,但超过78%的学生反映学习效率持续走低,这种投入产出比的严重失衡,极易引发习得性无助,就像某位学生在咨询时所说:"我就像在跑步机上狂奔的人,明明精疲力尽却不敢停下。"

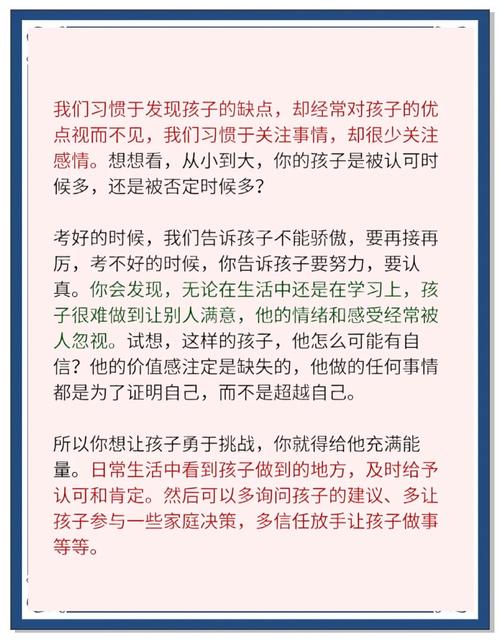

家庭期望往往成为压垮骆驼的最后一根稻草,上海市精神卫生中心的案例库显示,63%的突发厌学案例中,家长都说过"考不上重点大学人生就毁了"之类的绝对化表述,这种灾难化思维模式会严重扭曲孩子的自我认知,形成"非黑即白"的思维定式。

自我认知偏差导致的价值崩塌更需要引起重视,当长期建立的"优等生"人设在频繁考试中动摇时,部分学生会陷入存在主义危机,就像曾获得物理竞赛金奖的小林在休学申请中写道:"如果考不上清北,我之前所有的荣誉都成了笑话。"

破解危机的四维干预策略

建立安全对话空间是首要任务,家长需要掌握"非暴力沟通"技巧:用"我观察到..."代替"你总是...",用"我担心..."替代"你必须...",例如当孩子说"我不想上学"时,回应"我听到你说不想上学,能和我多说些你的感受吗?"远比"你怎么这么不懂事"更有建设性。

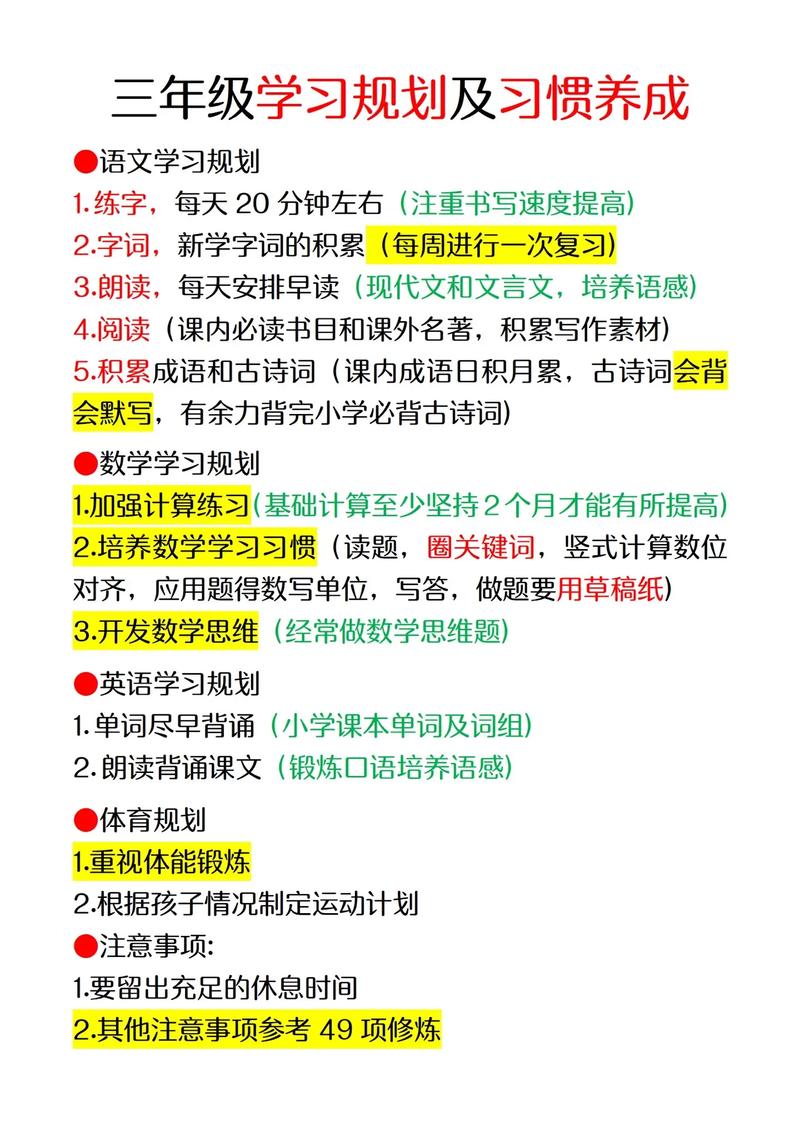

学业目标重构需要专业指导,建议引入SMART原则(具体、可衡量、可实现、相关性、时限性),与孩子共同制定阶梯式目标,北京某重点中学的实践表明,将"考上985"转化为"本周掌握三角函数解题六步法",能使87%的学生焦虑指数下降2个等级。

心理能量补给系统建设至关重要,清华大学附属中学的心理干预方案值得借鉴:每天设置15分钟"心灵绿洲时间",允许学生进行正念冥想、自由绘画或音乐疗愈,跟踪数据显示,持续3周后,学生的情绪稳定性提升41%。

家校医协同机制的建立不容忽视,广州某三甲医院推出的"三位一体"支持方案成效显著:学校提供弹性考勤制度,医院进行神经功能评估,家庭执行心理营养计划,该方案实施后,学生复学率达92%,较传统处置方式提高37%。

走出认知误区的关键提醒

警惕"病耻感"的二次伤害,某公益组织的调查显示,38%的家长曾对孩子说过"你就是装病逃避",这种指责会使求助意愿降低76%,正确的做法是像张先生那样:"孩子,无论发生什么,我们一起去面对。"

突破"高考决定论"的思维牢笼,杭州某重点高中开展的"人生坐标系"工作坊颇具启发性:通过呈现200位校友的十年发展轨迹,让学生直观看到学历与成就的非线性关系,参与学生中,93%表示焦虑程度显著降低。

把握危机转化的黄金窗口,心理学中的"创伤后成长理论"指出,恰当处理的危机可能成为心理成熟的催化剂,曾休学3个月后考上浙大的小雯回忆:"那段暂停让我真正想明白要为谁而学,这比任何应试技巧都重要。"

在这个充满变数的时代,高三厌学现象恰似一面多棱镜,既折射出教育生态的深层症结,也映照着个体成长的复杂光谱,当我们用理解替代指责,用科学战胜恐慌,用陪伴化解孤独,每个迷茫的灵魂都能找到重启的力量,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"让我们携手为孩子重建这份对学习本质的热爱,让成长回归应有的温度与尊严。

(全文共计1276字)