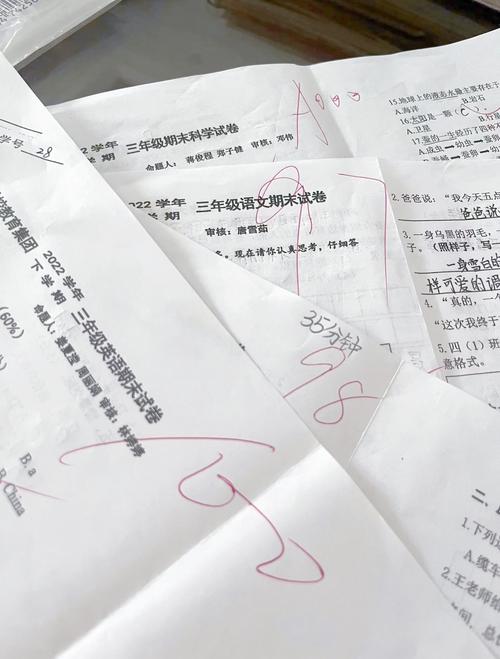

在某个普通工作日的傍晚,李女士颤抖着手指划过手机屏幕,儿子小杰的数学试卷上刺眼的"58分"让她眼前发黑,三年级第一次月考成绩单仿佛一记重锤,击碎了全家人的期待,这样的场景正在无数中国家庭上演——据教育部基础教育质量监测中心2023年数据显示,三年级阶段出现明显成绩分化的学生占比达32.7%,其中约15%会首次遭遇不及格危机,这个被教育界称为"三年级现象"的转折点,究竟藏着怎样的成长密码?作为从业二十年的基础教育研究者,我将带您穿透分数表象,探寻真正有效的突围路径。

解码"三年级魔咒"的深层逻辑

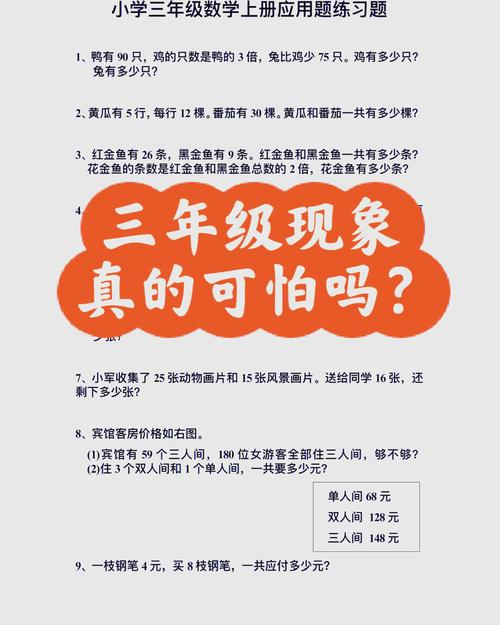

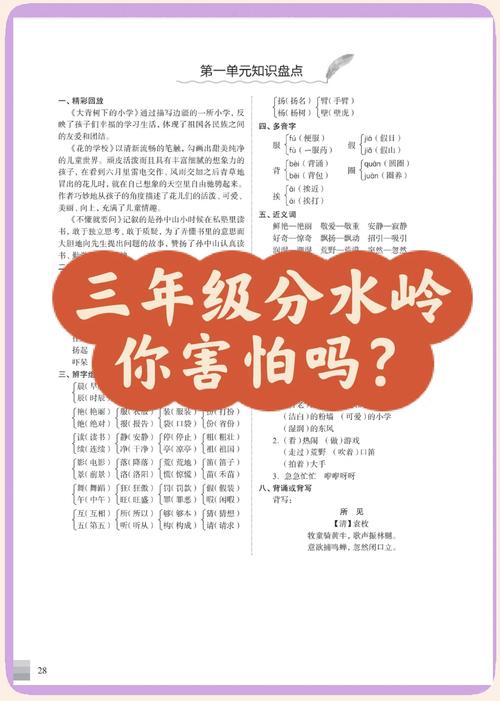

当孩子跨入三年级门槛,他们面临的不仅是课业的升级,更是整个认知体系的革新,数学开始引入抽象的四则运算,语文从识字转向深度阅读理解,英语则要跨越听说到读写的鸿沟,北京师范大学认知发展实验室的跟踪研究显示,8-9岁儿童的前额叶皮层正在经历关键发育期,这种生理变化使他们在逻辑推理与抽象思维方面呈现显著个体差异。

某重点小学特级教师王老师分享的案例极具代表性:学生小宇在二年级还能保持班级前十,进入三年级后却频繁出现"读不懂应用题""背课文困难"等现象,经专业评估发现,小宇的具象思维向抽象思维转换滞后,导致其无法适应新的学习要求,这种发展性差异往往被家长误解为"不用功",实则源自儿童大脑发育的天然节奏。

更值得警惕的是当下教育环境中潜伏的"完美陷阱",超前教育造就的虚假繁荣在三年级现出原形,部分在低年级靠强化训练取得高分的孩子,由于缺乏真正的学习能力,在需要自主思考时突然"断电",上海教育科学研究院的调研表明,这类学生在面对复杂问题时,焦虑水平是普通学生的2.3倍。

破局之匙:构建三维成长支持体系

面对成绩断崖,家长首先要完成认知升级,南京家庭教育指导中心的咨询记录显示,78%的家长在首次得知孩子不及格时,会陷入"灾难化想象",其实心理学中的"毕马龙效应"早已证明:当教育者保持积极期待,学生的进步可能性将提升40%,建议家长用"暂时性"替代"永远不可能"的思维模式,将"你怎么这么笨"转换为"我们来找找更好的方法"。

在具体补救策略上,北京海淀区骨干教师团队研发的"三阶诊断法"值得借鉴,首先进行知识断层扫描:数学是否卡在进退位计算?语文是否困于概括段落大意?接着分析思维类型,视觉型学习者可通过思维导图重建知识网络,动觉型则适合实物操作理解抽象概念,最后评估非智力因素,某案例中的多动症儿童经专业干预后,成绩三个月内提升了30分。

建立可持续的学习机制比突击补课更重要,成都某实验小学推行的"微目标管理法"成效显著:将大目标分解为每天15分钟的口算训练、每周三次的课文批注练习,配合"错题银行"制度,学生自主分析错因并赚取"知识币",这种游戏化设计使学习参与度提升65%。

重构评价:看见分数之外的成长维度

在杭州某创新学校的"成长护照"上,除了学科成绩,更记录着"独立完成科学观察记录""主动帮助同学解决矛盾"等过程性评价,这种多元化评估体系下,曾经数学不及格的小林,因在STEAM项目中展现出出色的动手能力重拾自信,最终带动学科成绩逆袭,脑科学研究证实,积极情绪体验能使海马体活跃度提升27%,直接促进知识吸收。

培养成长型思维需要智慧灌溉,当孩子说"我就是学不好数学"时,智慧的家长会回应:"你现在还没找到适合的方法,我们一起来探索。"斯坦福大学德韦克教授的研究表明,经常接受过程表扬的孩子,面对挑战时的坚持时长是同龄人的3倍,建议设置"进步墙",哪怕是从58分到62分的改变都值得隆重表彰。

家校协同要打破"成绩单恐惧症",深圳某学校建立的"三明治沟通法"值得推广:先肯定孩子某个具体优点,再客观分析学科短板,最后共同制定改进计划,这种沟通方式使家长焦虑指数下降41%,教师反馈有效性提升58%。

低谷恰是飞跃的跳板

回望教育长河,无数璀璨星光都曾经历暗淡时刻,爱因斯坦直到9岁还不能流畅说话,丘吉尔小学时始终徘徊在及格线边缘,今天的58分,或许正孕育着明天的无限可能,当我们放下对数字的执念,真正看见那个正在努力成长的生命,教育便回归了本质——不是用分数丈量孩子,而是用爱和智慧点燃他们内心的火焰。

在这个充满不确定性的时代,比教会孩子解数学题更重要的,是培养他们面对人生难题的勇气,三年级的不及格不是结局,而是生命馈赠的特别礼物,它提醒我们停下匆忙的脚步,重新校准教育的方向,请相信,每个孩子都有自己的成长时区,当我们用耐心守候,用智慧引导,那些暂时落后的种子,终将在属于自己的季节绽放成花。