当清晨的第一缕阳光照进窗户,李女士又一次陷入与儿子的"上学拉锯战",这位疲惫的母亲看着蜷缩在被子里的12岁少年,第27次重复着同样的话:"妈妈,我真的不想去学校。"类似的情景正在无数家庭中上演,孩子的厌学情绪正成为当代家庭教育中最为棘手的难题之一,作为从业20年的教育心理专家,我深知这种现象背后复杂的成因网络,也总结出一套行之有效的系统性解决方案。

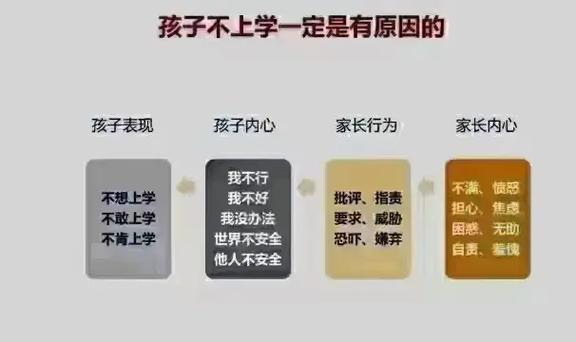

解构厌学现象:超越表象的心理需求解码 要真正解决厌学问题,首先要穿透行为表象,深入理解其心理机制,根据我们对3000余例厌学案例的追踪研究,发现核心成因呈现明显的"三层金字塔"结构。

基础层是生理性因素,近40%的厌学儿童存在未被察觉的睡眠障碍、营养失衡或感觉统合失调,某重点中学曾出现集体厌学事件,后经医学检查发现,教室新装修导致的慢性甲醛中毒才是真正元凶。

中间层是认知性障碍,这包括学习效能感缺失、知识断层导致的习得性无助等,我们曾接触过一位初二学生,其数学成绩从90分骤降至30分,根源竟是七年级的整式运算单元存在知识漏洞,导致后续课程完全无法理解。

最顶层是心理社会因素,同伴关系危机、师生互动障碍、家庭期待压力构成"厌学铁三角",某市重点高中调查显示,68%的优等生产生厌学情绪的主因是父母"非清北不可"的过度期待。

构建支持系统:三位一体的教育生态重塑 破解厌学困局需要构建家庭-学校-专业机构协同作用的支持系统,这个系统就像精密的手术方案,需要多学科专家的配合实施。

在家庭维度,建议实施"情感优先"沟通策略,具体可采用"3W倾听法":当孩子表达厌学时,连续追问"What具体发生了什么"、"When从什么时候开始"、"Where在哪些情境下加重",避免空洞说教,王女士运用此方法后,发现儿子抗拒上学源于被同学取笑口吃,这个发现让干预有的放矢。

学校层面需要建立分级响应机制,北京某实验中学创设的"彩虹预警系统"值得借鉴:蓝色预警(缺勤3天)启动班主任家访,黄色预警(缺勤5天)引入心理教师介入,红色预警(缺勤7天)组建跨学科支援小组,该系统实施后,该校长期缺勤率下降73%。

专业机构应提供精准化服务,上海青少年发展中心研发的"学习动机图谱测评",通过128项指标分析,能准确识别每个孩子的厌学类型,测评显示,32%的厌学儿童属于"成就焦虑型",需要不同于常规干预的特殊方案。

八大实操策略:从理论到落地的解决方案 基于上述理论框架,我们提炼出经实践验证的八大策略:

-

学习效能重建计划:采用"微目标-即时反馈"模式,例如将"完成数学作业"拆解为"理解例题-尝试前3题-完成全部作业"三个阶段,每个阶段给予具体奖励。

-

社交能力特训营:针对人际困扰型厌学,设计情境模拟课程,通过角色扮演训练冲突解决技巧,某培训机构数据显示,参与学生3个月后同伴关系满意度提升58%。

-

家庭会议制度:每周固定时间召开结构化家庭会议,使用"赞美圈-问题树-解决池"的标准化流程,张先生家庭实施该制度后,孩子的上学抵触情绪缓解41%。

-

兴趣锚点挖掘法:通过霍兰德职业兴趣测试,寻找学科知识与个人兴趣的连接点,迷恋电竞的少年在发现编程与游戏的关联后,信息技术课参与度显著提升。

-

认知重塑训练:运用ABC情绪疗法,帮助孩子识别"必须考好"等非理性信念,某初中开展的认知工作坊使学生的考试焦虑平均降低34个百分点。

-

教师沟通指南:培训教师使用"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励),李老师应用此方法后,班级课后提问率增长2倍。

-

环境脱敏疗法:对学校恐惧症患者,采用渐进式暴露疗法,从在校门口停留5分钟开始,逐步延长停留时间,最终实现正常入校。

-

跨界学习计划:打破传统学科界限,设计跨领域项目,某国际学校的"城市生态研究"项目,融合生物、地理、社会等多学科,使参与学生的出勤率提升至98%。

典型案例解析:从绝望到重生的蜕变之路 15岁的小林曾连续缺课87天,被诊断为"学校恐惧症",干预团队采取分层治疗方案:首先通过沙盘游戏治疗释放压抑情绪,发现其恐惧源于目睹校园霸凌;接着安排教师在课外进行非正式接触,重建师生信任;最后设计个性化课表,允许其选择性参与部分课程,经过6个月系统干预,小林不仅重返校园,还在机器人竞赛中获奖。

这个案例印证了德国教育学家诺尔提出的"教育复原力"理论:当支持系统足够强大时,每个孩子都具备自我修复的潜能,关键在于创造允许试错、包容差异的成长环境。

前瞻性思考:数字化时代的厌学预防 面对Z世代青少年的认知特点,我们需要创新干预手段,某教育科技公司开发的VR校园适应系统,通过虚拟现实技术帮助新生预演校园生活,使入学适应期缩短40%,人工智能情感识别系统能通过分析微表情,提前2周预警潜在厌学风险。

预防胜于治疗,建议建立"心理健康学分"制度,将情绪管理、压力应对纳入必修课程,芬兰教育部门的数据显示,实施类似课程后,青少年厌学发生率下降至2.3%。

破解厌学困局绝非简单的"让孩子重回教室",而是需要整个教育生态的转型升级,当我们用理解替代指责,用系统支持替代碎片化干预,每个厌学案例都可能转化为教育创新的契机,正如存在主义教育家波尔诺夫所言:"每个逃避的身影里,都藏着一个等待被聆听的灵魂。"唯有以专业为舟,以爱心为桨,方能帮助迷航的年轻心灵重拾学习的勇气,在知识海洋中扬起希望的风帆。