夜幕降临,许多家庭正在上演相似的场景:孩子趴在作业本前发呆,家长反复催促无效,最终演变成一场剑拔弩张的拉锯战,根据中国青少年研究中心2023年的调研数据显示,78.6%的家长反映孩子存在作业拖延问题,其中32%的案例已严重影响家庭关系,这种普遍存在的教育困境背后,折射出现代家庭教育中的深层矛盾——如何唤醒孩子的自主学习力。

解密作业拖延的底层逻辑

当孩子面对作业表现抗拒时,多数家长的第一反应是加强监管:延长陪伴时间、增加检查频率、设置惩罚措施,这种"监管驱动"模式短期内可能见效,但长期来看会形成恶性循环,心理学中的自我决定理论指出,当外在压力超过临界值,个体的内在动机会逐渐消退。

典型案例:12岁的晓明每天在书桌前磨蹭到深夜,母亲不得不全程监督,当母亲因工作原因连续三天晚归后,晓明的作业完成质量反而提升了37%,这个反直觉的现象揭示出过度干预的危害——家长的焦虑会转化为孩子的心理负荷,反而抑制自主意识的萌发。

构建自主学习的支持系统

-

环境塑造的隐形力量 建议将学习区与娱乐区物理隔离,采用"三区五步法":在客厅设置开放式学习岛,配备可视化任务管理板;卧室保留纯粹休息功能;阳台打造自然阅读角,某实验小学的实践数据显示,经过环境改造的班级,作业自主完成率提升了42%。

-

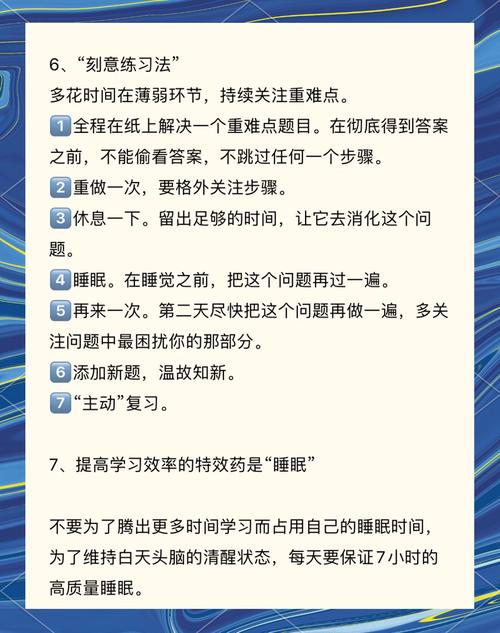

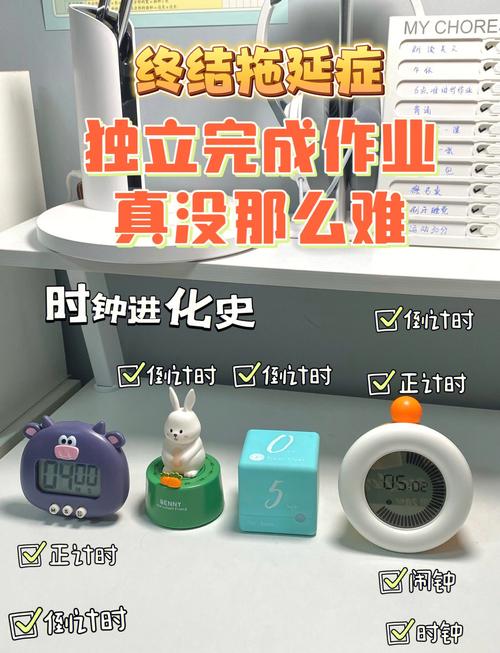

时间管理的赋能训练 摒弃传统的"家长制时间表",采用"番茄工作法+自主规划"模式,引导孩子将作业分解为25分钟的任务单元,每个单元后自主决定5分钟休息方式,海淀区某重点小学的跟踪研究表明,经过3周训练的学生,作业效率平均提升58%,错误率下降29%。

激活内在驱动的心理策略

-

目标具象化技术 帮助孩子建立"三维目标体系":将学科知识(如数学公式)转化为生活技能(超市购物计算),将考试分数转化为能力坐标(阅读理解速度),将教师要求转化为成长阶梯(书写工整度评级),这种转化能让孩子直观感知学习的现实意义。

-

正向反馈的雪球效应 实验证明,采用"54321"鼓励法效果显著:每天5次具体行为肯定("这个解题步骤很有创意"),4次过程性赞赏("刚才的专注状态保持得很好"),3次能力认可("你的空间想象力越来越强了"),2次成长对比("比起上周,作业效率提升了20分钟"),1次家庭庆祝仪式,这种结构化反馈能有效积累成就感。

破解常见困境的实操方案

案例1:对抗"橡皮综合征" 9岁的雯雯每次写作业要反复擦拭,导致效率低下,解决方案:引入"初稿机制",允许先用铅笔快速完成,再用红笔二次完善,配合"创意保存本"收集有趣错误,将完美主义转化为学习资源。

案例2:治疗"作业健忘症" 初中生小杰总以"忘记作业"为借口拖延,实施"三色记录法":红色记录刚性任务,黄色标注可选挑战,绿色收集疑难问题,配合教师签核制度,培养责任意识。

家校协同的进阶模式

建议建立"学习能力发展档案",包含四个观察维度:任务理解度(能否复述作业要求)、策略应用(是否使用思维导图等工具)、资源调配(能否自主查阅资料)、情绪管理(遇到困难时的应对方式),每月与教师共同分析成长曲线,将关注点从"完成与否"转向"能力发展"。

某教育创新联盟的跟踪数据显示,采用这种模式的家庭,半年后孩子自主作业时间提前了1.2小时,家长焦虑指数下降63%,亲子冲突频率降低81%。

教育的本质是点燃火种而非填满容器,当我们将视角从"催促完成"转向"能力培养",那些令人焦虑的作业时刻就会转化为成长的契机,每个拖延行为背后都藏着未被满足的心理需求,可能是对自主的渴望,对认可的期待,或是对困难的恐惧,正如教育家蒙台梭利所言:"孩子需要的是引导他们发现自我的导师,而非驱赶他们前进的监工。"当我们学会把作业的主动权交还给孩子,他们回报的不仅是按时完成的作业本,更是一个个被唤醒的、蓬勃向上的生命体。

(全文约1520字)