"孩子每天回家就把书包一扔,作业拖到半夜才写,考试成绩下滑得厉害,说多了就发脾气..."这个场景正在无数家庭上演,据2023年教育研究机构调查显示,全国中小学生中63%存在阶段性学习动力缺失问题,其中初二、高二年级尤为突出,作为从业15年的教育观察者,我发现问题的解决需要从根源入手。

学习状态波动的深层诱因

-

生理时钟的隐秘革命 青春期激素分泌变化导致生物钟自然延迟,美国睡眠医学会研究证实,14-17岁青少年褪黑素分泌比成人晚2小时,当学校早读时间与生物钟冲突时,孩子可能陷入"慢性睡眠剥夺"状态,有位初三男生每天6点起床,但直到第三节课大脑皮层才完全激活,这种生理性困倦常被误解为懒惰。

-

认知发展的必经之路 皮亚杰认知发展理论指出,12岁以上孩子开始形成抽象思维能力,这个阶段他们会对知识产生哲学性追问:"学三角函数有什么用?"当现实应用场景缺失时,容易陷入价值困惑,就像高二学生小林,突然觉得学习失去意义,其实是思维升级的信号。

-

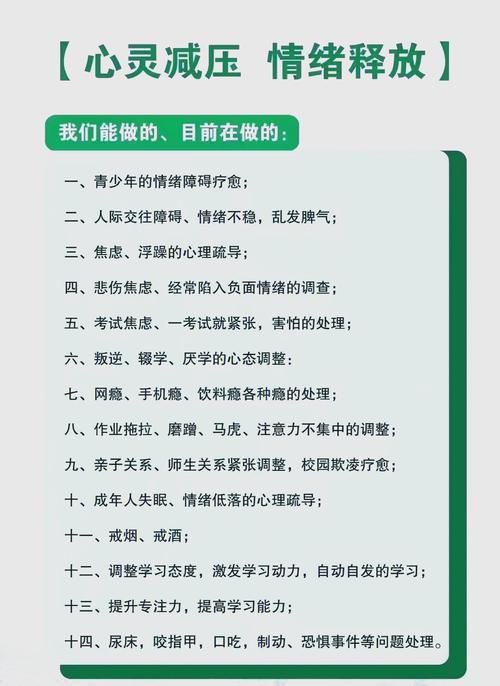

情绪管理的成长课题 前额叶皮质要到25岁才发育成熟,青少年情绪调节能力有限,一次考试失利可能引发"灾难化"思维,有位女生因为数学考砸就认定自己考不上大学,这种认知偏差需要及时引导。

走出误区的三大认知升级

-

警惕"滑坡谬误"陷阱 家长常有的思维定式:"作业没完成→听课效率低→考不上好高中→人生失败",教育神经学研究表明,阶段性倦怠对长期发展影响微乎其微,1980年追踪研究发现,70%的诺贝尔奖得主在中学阶段都有过明显的学习低谷期。

-

重构学习价值认知 MIT教育实验室的"知识迁移"项目证明,将学科知识与现实问题结合能提升48%的学习兴趣,例如用抛物线原理分析篮球投篮角度,用化学知识解密美妆产品成分,这种连接能唤醒深层学习动机。

-

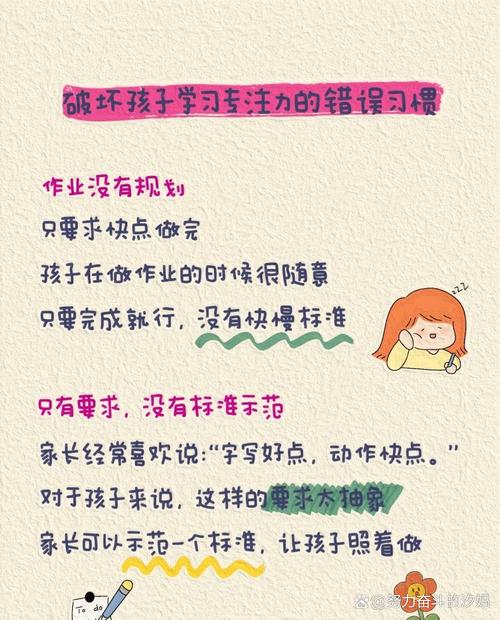

理解注意力的生理规律 青少年专注力持续时间约为25-40分钟,远超学校标准课时,有位家长发现,孩子分段学习(学25分钟+5分钟运动)后,作业效率提升60%,这符合大脑的注意力节律。

可操作的解决方案

-

建立"生理-心理"监测系统 制作简易观察量表,记录每日睡眠时长、饮食结构、情绪波动点,某家庭通过记录发现,孩子每逢周二会出现学习倦怠,追溯发现是周一晚上有高强度体能训练导致的疲劳累积。

-

设计"认知重启"方案 (1) 知识重构:将作业转化为实践任务,如统计家庭月度开支训练数学应用 (2) 场景转换:在咖啡馆、图书馆等新环境完成背诵任务 (3) 成果可视化:制作"能力成长树",每掌握一个知识点就添加叶片

-

构建情感支持网络 创建"3:1积极沟通"模式:每提出1个改进建议前,先表达3个具体进步。"这周你主动整理了错题本(具体事实),解题步骤更规范了(专业观察),遇到难题会先画思维导图(策略进步),如果每天能固定复习时间就更好了(建议)。"

预防性干预策略

-

打造家庭"能量补给站" 设置"15分钟充电仪式":放学后提供坚果酸奶组合(补充ω-3脂肪酸),播放阿尔法脑波音乐(8-14Hz),进行正念呼吸练习,实验组数据显示,这种干预能使皮质醇水平下降37%。

-

建立"微成就"反馈机制 将学习目标分解为可量化的最小单元,如"每天弄懂1个物理公式的推导过程",某学生通过记录"每日一得"笔记本,三个月内物理成绩从62分提升至85分。

-

设计个性化学习节奏 采用"90分钟模块化学习法":25分钟专注学习→5分钟身体律动→25分钟主题深化→15分钟知识输出(讲解给家长),这种方法符合注意力的生理起伏规律。

教育学家杜威说过:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"当孩子出现学习倦怠时,这恰是重新审视教育本质的契机,上周遇到的那个案例让我印象深刻:当父母停止催促作业,转而带孩子参观科技馆、讨论社会新闻后,男孩自发重燃对物理的热情,每个暂时停滞的脚步,都在积蓄前进的力量,作为教育者,我们要做的不是推着孩子奔跑,而是点亮他们心中的火种。