清晨六点半的居民楼里此起彼伏响着家长的催促声,无数家庭正在上演"起床拉锯战",根据中国家庭教育研究中心2023年调查数据显示,7-15岁儿童存在持续起床困难的比例高达68.4%,平均每个家庭每个上学日要耗费23分钟处理起床问题,这个看似普通的日常场景,实则折射出当代家庭教育中亟待解决的系统性课题。

家庭作息紊乱:被忽视的根源性危机 在深入分析300个存在起床困难问题的家庭后,研究者发现78%的家庭存在明显的作息失调,某重点小学班主任王老师分享的案例极具代表性:五年级学生小宇每天凌晨还在用父母手机刷短视频,次日早晨必然需要父母反复叫醒7-8次,这种普遍存在的"屏幕时间侵占睡眠时间"现象,直接导致儿童睡眠时长严重不足。

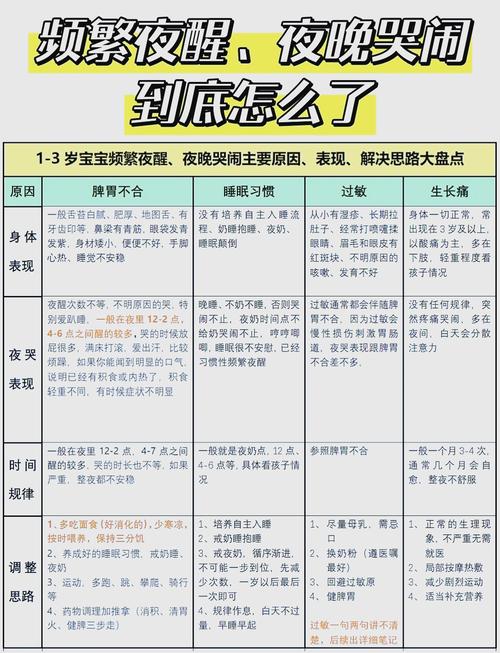

神经科学研究证实,10岁儿童需要9-11小时优质睡眠,但现实中能达到最低标准的不足40%,睡眠不足不仅造成晨起困难,更会引发注意力涣散、情绪调节能力下降等问题,某三甲医院儿科主任指出,近年来因长期睡眠不足导致生长发育迟缓的就诊案例,较十年前增长了近三倍。

解决方案:

- 建立家庭作息公约:全家共同制定并签署纸质版作息协议

- 采用"倒推法"设定就寝时间:根据上学时间倒推10小时确定入睡时间

- 创设睡前过渡仪式:固定安排30分钟阅读/轻音乐等放松活动

- 家长以身作则:父母同步调整作息,避免"双标"削弱规则效力

心理动因解码:被误读的成长信号 当六年级女生萌萌连续三周抗拒起床时,心理咨询师发现其深层原因是惧怕数学课上的提问环节,这个典型案例揭示:表面上的起床困难往往包裹着未被察觉的心理诉求,儿童发展心理学研究表明,7-12岁儿童正处于自主意识觉醒期,其行为表现常是心理需求的非语言表达。

常见心理动因包括:

- 学业压力型:31%的案例与特定学科焦虑相关

- 社交困扰型:24%源于同伴关系紧张

- 存在感缺失型:18%通过拖延获取关注

- 权力对抗型:27%实为争取自主权的表现

识别技巧:

- 观察行为模式:是否特定时段/事件后加剧

- 记录情绪日记:连续记录起床时的情绪关键词

- 开展"枕头谈话":利用睡前放松时段进行非正式沟通

- 使用情绪卡片:通过选择表情符号辅助表达

四维干预策略:构建自主唤醒系统 上海某重点中学实施的"自主管理实验"取得显著成效:参与项目的学生平均起床耗时从28分钟降至9分钟,其核心在于构建"环境-认知-行为-情感"四维支持系统:

环境维度:

- 光照调节:使用模拟日出唤醒灯

- 嗅觉唤醒:柑橘类精油的促醒作用

- 温度管理:设定定时空调升温程序

认知维度:

- 制作"晨间任务卡":将起床流程游戏化

- 设置"自主挑战":建立起床积分奖励制度

- 开展时间教育:用沙漏具象化时间概念

行为维度:

- 渐进式唤醒法:提前15分钟开始轻抚唤醒

- 责任迁移策略:饲养需要晨间照料的宠物

- 运动激活方案:晨起5分钟亲子瑜伽

情感维度:

- 设置"早安仪式":固定晨间拥抱或鼓励语

- 创建成就墙:展示自主起床记录

- 实施"惊喜唤醒":不定期变换叫醒方式

典型案例解析:从对抗到自主的蜕变之路 案例背景:北京市朝阳区五年级学生昊昊,持续半年的起床冲突已导致家庭关系紧张,经专业团队介入,发现其核心问题是学业压力引发的逃避心理。

干预方案:

- 生理调整:将就寝时间从23:30提前至21:30

- 心理疏导:通过沙盘游戏释放学业焦虑

- 责任赋予:担任家庭晨间播报员

- 系统支持:配置光疗闹钟+薄荷唤醒喷雾

实施效果: 第四周开始实现自主起床,两个月后养成稳定作息习惯,家长反馈:"现在周末他反而会主动叫我们起床晨跑。"

长效维持机制:从习惯养成到品格塑造 美国斯坦福大学追踪研究发现,能持续保持良好作息的学生,在自我管理能力、目标达成率等维度普遍优于同龄人37%,这提示我们,解决起床难题不应止步于行为矫正,更要着眼长远发展:

阶段强化策略:

- 21天习惯巩固期:每日记录并可视化进展

- 90天稳定期:设置阶段性奖励

- 年度提升计划:逐步增加自主管理范畴

品格培养融合:

- 通过守时培养责任感

- 借助早起锻炼意志力

- 利用晨间计划提升目标感

家庭系统升级:

- 定期召开家庭会议调整方案

- 建立跨代际学习小组

- 创设家庭自律文化场域

破解起床难题的本质,是帮助孩子建立对生活的掌控感和对未来的期待感,当家长将视角从"叫孩子起床"转向"培养自主觉醒能力",这个日常挑战就转化为珍贵的教育契机,每个赖床的孩子都在用特殊的方式诉说成长需求,而我们的责任是解读这些信号,用智慧和耐心陪他们迎接每一个充满希望的清晨,正如教育家蒙台梭利所说:"教育不是纠正错误,而是释放潜能。"当我们真正理解并尊重孩子的成长节律,起床将不再是战场,而是开启美好生活的温馨仪式。