当教育天平倾斜时

在深圳市某重点中学的家长会上,张女士攥着儿子28分的数学试卷指尖发白,这个曾经活泼好动的孩子,如今在教室里像被施了定身咒,班主任的评语写着"注意力涣散,缺乏学习热情",这样的场景正在全国各地的校园重复上演:教育部2022年基础教育质量监测报告显示,初中阶段男生在语文、英语学科的合格率较女生低12.8个百分点,高中男生辍学率是女生的2.3倍。

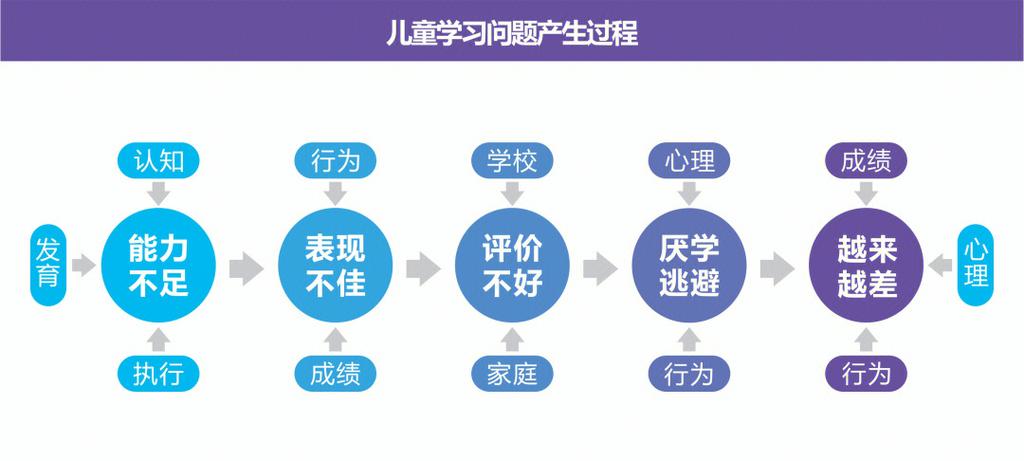

面对这样的教育困局,许多家长和教师陷入认知误区,有的将原因简单归结为"男孩天生贪玩",有的采取高压政策催生逆反,更有人过早给孩子贴上"学习困难症"的标签,这些表象化的解读,恰恰掩盖了问题背后的深层逻辑。

三重维度透视教育失衡

生物钟摆的错位:剑桥大学神经科学研究中心发现,男孩前额叶皮层发育较女孩晚1.5-2年,这直接导致其自控力与注意力成熟滞后,当教育体系要求7岁儿童保持35分钟专注听讲时,男孩的大脑还在适应20分钟的注意力周期。

认知模式的冲突:斯坦福教育学院追踪研究发现,男孩在动态学习环境中知识留存率可达78%,而被动听讲时骤降至32%,我国某实验小学的实验班数据显示,采用项目式教学的班级,男生成绩标准差缩小了41%。

评价体系的偏差:现行教育评估过分强调语言表达与精细操作能力,而男孩擅长的空间思维、实践创新等能力难以量化,北京师范大学对1200份小学试卷的分析显示,涉及动手操作类题目仅占7.3%,且多设置于附加题位置。

教育矫正的黄金法则

学龄前奠基期(3-6岁)

- 运动改造大脑:每天保证2小时结构化运动,如定向越野、感统训练

- 游戏化学习:使用乐高教具进行数学启蒙,通过汽车玩具认识物理原理

- 自然教育:每周至少3次户外探索,用放大镜观察昆虫替代绘本阅读

小学关键期(7-12岁)

教学方式革新

- 分性别教学设计:上午分科教学,下午混性别项目合作

- 动态学习空间:可移动课桌配合VR地理沙盘

- 竞赛激励机制:设立数独擂台、机械拼装冠军榜

电子产品管理 采用"三明治"使用法:15分钟知识类APP→30分钟实体操作→15分钟教育游戏,某实验学校实施该方案后,男生近视率下降18%。

青春期转折期(13-18岁)

- 职业启蒙计划:与本地企业共建"少年工程师"实践基地

- 同伴驱动系统:组建5人学习战队,实行任务积分制

- 父亲介入方案:每周设定"父子挑战日",共同完成编程或机械项目

教育生态重构之路

上海闵行区某初中实施"男孩成长计划"后,令人振奋的数据变化正在发生:男生课堂参与度提升67%,理化实验优秀率增长39%,师生冲突事件下降82%,这些改变源于三个根本性调整:

- 时间管理弹性化:允许男生每节课中途站立活动2分钟

- 评价标准多元化:设立科技创新、领导力等12项成长维度

- 教师培训专项化:所有教师必修"性别差异化教学法"

教育不是削足适履的标准化生产,而是因材施教的精耕细作,当我们摒弃"男孩危机"的恐慌叙事,转用发展的眼光重构教育生态,那些曾被贴上"不爱学习"标签的男孩,终将在适合自己的赛道上绽放光彩,这需要教育者保持战略定力,在尊重成长规律的前提下,用智慧与耐心搭建通向知识圣殿的阶梯,毕竟,教育的真谛不是筛选适应教育的人,而是创造适应人的教育。