清晨七点的阳光斜照进窗户,餐桌上冒着热气的牛奶渐渐冷却,八岁的乐乐第三次蜷缩在沙发上,双手捂着腹部轻声啜泣:"妈妈,我肚子好痛..."这样的情况已经持续两周,医院的检查报告显示一切正常,类似的场景正在无数家庭上演,当孩子用生理症状表达心理诉求,正是考验家长教育智慧的关键时刻。

破解"腹痛"背后的心理密码

儿童心理研究显示,7-12岁儿童中,约35%的躯体化症状与心理压力相关,这些看似真实的疼痛,实则是孩子心理困境的"求救信号",上海某重点小学的心理辅导室记录显示,每周接诊的"腹痛"学生中,83%存在不同程度的焦虑情绪。

四年级女生朵朵的案例颇具典型性,连续三周每周三早晨必发腹痛,心理老师通过沙盘游戏发现,每周三的数学随堂测验让她极度焦虑,当孩子无法用语言描述复杂情绪时,身体便成为表达的工具,这种"心理问题躯体化"现象,需要家长具备穿透表象的洞察力。

常见诱因包括学业压力(占比42%)、同伴关系(28%)、分离焦虑(18%)和家庭变故(12%),值得注意的是,独生子女和二胎家庭中的长子更容易出现此类症状,分别占比61%和34%。

建立有效沟通的三维模型

面对孩子的"腹痛",父母的反应至关重要,北京师范大学家庭教育研究中心提出的"三阶沟通法"值得借鉴:首先用体温计等工具确认身体状况,给予物理关怀;继而创设安全环境引导表达,最后共同制定解决方案。

"妈妈注意到你最近经常肚子疼,能和我聊聊学校发生的事情吗?"这样的开场白比"别装了,赶紧上学"有效十倍,心理学博士李玫瑾建议采用"情感反射法":重复孩子的感受"听起来你现在很难受",再逐步引导"上次出现这种情况时发生了什么?"

当孩子吐露被同学取笑、害怕考试等实情时,切忌立即说教,聪明的父母会像侦探般追问细节:"具体是哪节课让你紧张?""当时你的身体有什么感觉?"这种具体化询问既能帮助孩子理清思绪,也让家长获得解决问题的关键信息。

构建长效支持机制

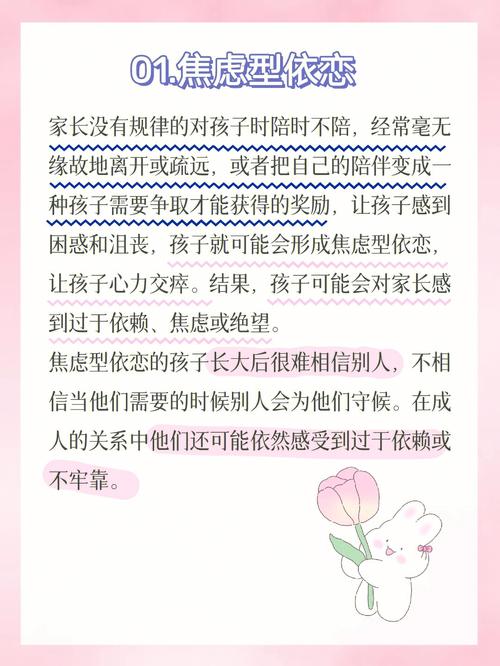

上海家庭教育指导中心跟踪调查显示,建立"上学期待清单"的家庭,孩子逃避上学率下降67%,这份清单可以包含孩子喜欢的课程、要好的伙伴,或是午餐的特别菜品,每天睡前与孩子讨论三个期待事项,能有效缓解晨间焦虑。

家校协同机制不可或缺,当孩子出现逃避行为,与班主任建立信息共享通道至关重要,某案例中,家长发现孩子每次逃避上学后都能获得全天陪伴,无意中强化了这种行为,与老师协商采取"渐进式返校"策略,配合在校的心理支持,两周内便恢复正常。

心理韧性培养需要日常渗透,通过桌游训练挫折承受力,用角色扮演预演困难场景,定期举行家庭会议分享情绪,这些举措能增强孩子的心理免疫力,每个逃避上学的清晨,都是培养抗压能力的珍贵契机。

教育学家蒙台梭利曾说:"儿童是成人之父。"当我们蹲下身倾听那些"腹痛"背后的细语,实则在聆听生命成长的韵律,这不是简单的上学问题,而是孩子建构心理世界的里程碑,智慧的父母懂得,每一次危机处理都是亲子关系的深化契机,那些温柔而坚定的对话,终将化为照亮孩子前行之路的星光。