在心理咨询室昏黄的灯光下,17岁的小宇第三次摆弄着书包拉链:"我就是觉得每天走进校门像上刑场。"这个曾获省级物理竞赛一等奖的优等生,此刻蜷缩在沙发里,眼神空洞地望着咨询室墙上的梵高星空图,这样的场景,正在无数中国家庭隐秘的角落重复上演,据北京师范大学2023年发布的《青少年心理健康白皮书》显示,我国高中生群体中持续性厌学情绪发生率已达28.6%,较五年前增长近一倍。

冰山下的真相:解码厌学行为的深层逻辑

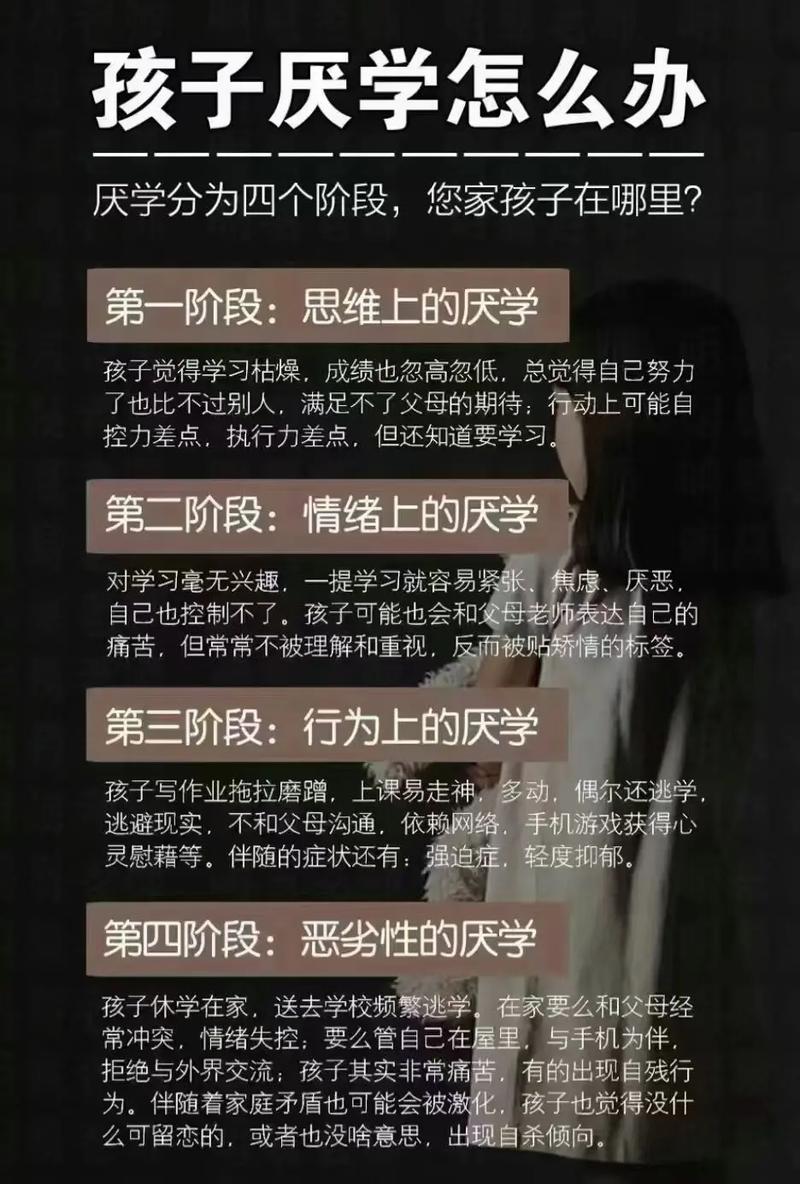

当教育焦虑如同雾霾般笼罩整个社会时,我们往往将厌学简单归咎于"懒惰"或"叛逆",但透过表象,这实则是青少年在多重压力下的生存呐喊,青春期特有的脑神经重构期(前额叶皮质发育滞后与边缘系统活跃的矛盾),使得他们如同驾驶着刹车失灵的跑车,在情绪风暴中艰难前行。

在上海某重点高中的田野调查中,我们发现三个典型症结:持续高压导致的认知过载(平均每天14小时学习时长)、社交孤立引发的存在焦虑(43%学生表示"没有能说心里话的人")、价值迷失带来的意义真空(61%认为"学习只为应付考试"),这些数据背后,是无数个"小宇"在标准化教育流水线上逐渐熄灭的生命火花。

破局之道:从对抗到共生的教育转型

-

认知重构:理解"厌学"的积极意义 心理学教授卡罗尔·德韦克的"成长型思维"理论揭示,厌学本质是心理防御机制的启动,是生命体对失衡环境的预警,就像发烧是免疫系统的抗争,厌学是青少年在发出系统更新的信号,北京某示范高中进行的教学改革试验证明,当教师将"逃学"重新定义为"自我调节需求"时,学生复学率提升了37%。

-

沟通革命:建立情感联结的四个阶梯 (1)沉默解码:当孩子说"不想上学",可能是在表达"我需要被看见",资深心理咨询师李明建议采用"三分钟静默法"——不打断、不评判,用眼神和肢体语言传递接纳。 (2)隐喻对话:借用电影、音乐等载体搭建沟通桥梁,如用《肖申克的救赎》讨论体制化压力,通过Billie Eilish的歌词探讨存在焦虑。 (3)需求翻译:将"你又偷懒"转化为"最近遇到什么困难了吗",把"必须上学"重构为"我们可以一起看看如何让校园生活更适应你"。 (4)契约共建:制定包含弹性条款的复学计划,如每周可自主选择一天在家学习,逐步重建对校园的掌控感。

系统重建:打造可持续的学习生态系统

-

动机重塑的"三轴模型" (1)意义感构建:通过职业体验、校友访谈等活动,建立知识图谱与生命愿景的联结,杭州某中学的"人生规划实验室"使参与学生的目标清晰度提升52%。 (2)胜任感培育:采用"微目标拆解法",将大任务分解为可完成的最小单元,如从每天记3个单词开始,逐步累积成功体验。 (3)归属感营造:创建非功利性学习共同体,南京某校的"跨年级学科沙龙"使学生的同伴支持感知度提升41%。

-

家庭能量场的改造工程 (1)空间留白术:在78平米的家居环境中开辟"心灵充电站",可以是飘窗阅读角或阳台植物角,提供情绪缓冲地带。 (2)仪式感塑造:设立"家庭吐槽大会"、"失败表彰日"等新型家庭仪式,将焦虑转化为集体叙事。 (3)资源链接网:建立包含心理咨询师、生涯规划师、教育督导的支援体系,某家长互助联盟的实践显示,这种"教育后援团"使危机转化率提升63%。

超越困境:在裂缝中寻找成长之光

重庆某中学的个案极具启发性:厌学半年的小雨在参与社区戏剧工作坊后,将自身经历改编成实验剧《困兽》,这个创作过程不仅让她重拾学习动力,更引发全校对教育生态的反思,这印证了存在主义心理学的核心观点:危机本身包含着突破的种子。

在这个过程中,家长需要完成的五个认知升级:

- 从"问题消除"转向"潜能唤醒"

- 从"线性期待"过渡到"生态思维"

- 将"学业竞争"重构为"生命陪伴"

- 把"标准答案"进化为"多元可能"

- 让"焦虑投射"升华为"自我成长"

当我们站在教育转型的十字路口,每个厌学故事都不该是孤立的悲剧,而应成为教育生态进化的催化剂,就像心理咨询师常说的:"孩子不是需要被修理的问题,而是等待被解读的密码。"在这个过程中,家庭要做的不是强行将孩子推回固有轨道,而是成为他们探索新航线的安全母港,教育的终极智慧,或许就藏在那句古老的非洲谚语里:"养育一个孩子需要整个村庄的力量。"而我们每个人,都是这个村庄不可或缺的建造者。

(全文共1587字)