在早春的校园里,本该绽放青春笑颜的面庞上,焦虑的阴霾正悄然蔓延,某重点中学心理咨询室的最新统计显示,仅上学期就有37%的学生主动寻求心理疏导,其中焦虑情绪占比高达68%,这组数据背后,折射出当代青少年面临的心理健康危机,作为教育工作者,我们既要正视这份时代赋予的挑战,更要掌握科学有效的疏导方法。

学生焦虑的当代图景

教育部2023年发布的《青少年心理健康蓝皮书》揭示,我国中学生存在明显焦虑症状的比例已攀升至28.6%,这种焦虑呈现出鲜明的时代特征:初一新生因学习节奏骤变产生的适应焦虑,初三学生面临升学压力的选择焦虑,高中阶段则普遍存在对未来发展的迷茫焦虑,某市重点高中的班主任王老师描述:"课间走廊里常能看到学生边啃面包边背单词,午休时间教室亮灯率超过80%,这种过度透支正透支着孩子们的幸福感。"

解构焦虑的生成密码

-

教育评价体系的单一性困境 在"分数至上"的惯性思维下,很多学校仍将升学率作为核心考核指标,某省示范性高中曾做过实验:当教师尝试用多元化标准评价学生时,班级平均焦虑指数下降22%,但迫于家长压力最终回归传统模式,这种评价体系的固化,使得学生自我价值感过度依赖考试成绩。

-

家庭期待的重量级博弈 北京师范大学家庭教育研究中心调研发现,62%的家长存在"补偿心理",将个人未竟理想转嫁子女,典型案例中的高三学生小林,在父母"必须考入TOP5高校"的要求下,出现持续性失眠和厌学情绪,最终发展为焦虑障碍。

-

同伴竞争的剧场效应 社交媒体放大了同辈比较的杀伤力,某重点中学的调查显示,92%的学生会通过朋友圈暗中比较学习进度,这种虚拟空间的竞争催生出"假装不努力"的表演型学习,加剧了群体的心理内耗。

教育者的破局之道

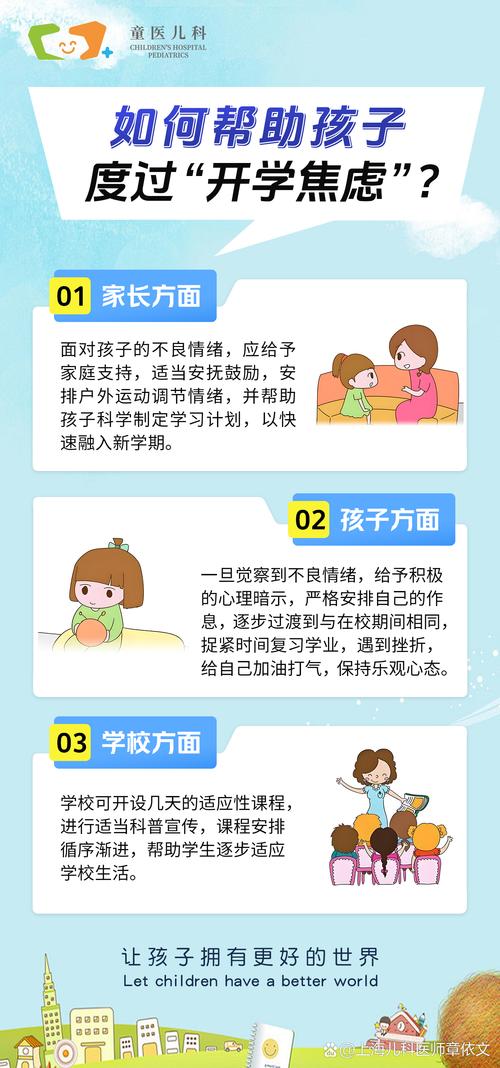

(一)构建弹性教育生态

-

课程设计的缓冲带 上海某实验中学开发的"情境模拟课程"值得借鉴:通过设置突发事件处理、公众表达失误等模拟场景,让学生在安全环境中体验挫折,培养抗压能力,跟踪数据显示,参与该课程的学生焦虑自评量表得分平均降低14分。

-

评价体系的多维拓展 杭州某初中推行的"五维成长档案",将艺术修养、社会实践、创新能力等纳入评价体系,数学教师李老师分享:"当某个数学薄弱生在戏剧节获奖后,他的学习主动性明显提升,这种正向反馈比单纯补课更有效。"

(二)重塑师生互动范式

-

非暴力沟通技巧的应用 教育心理学教授张明建议采用"观察-感受-需要-请求"四步法:当发现学生作业质量下降时,可表述为"注意到你这周三次迟交作业(观察),老师有些担心(感受),是不是遇到什么困难了(需要)?需要我怎样帮助你呢(请求)?"这种表达方式使师生沟通效率提升40%。

-

隐喻疗法的实践创新 北京某重点高中的心理教师团队开发出"焦虑温度计"工具:让学生用0-10分量化焦虑程度,当数值超过7分时启动应急干预机制,同时引导学生将焦虑具象化为可调控的"情绪恒温器",掌握自我调节的主动权。

(三)家校协同的破壁实践

-

家长学堂的认知重构 成都某中学开设的"焦虑解码工作坊",通过让家长体验限时解题、模拟升学咨询等环节,亲身感受孩子的压力源,参与家长反馈:"原来孩子每天面对的是这样的强度,以后辅导作业时语气都放轻了三分。"

-

亲子对话的技术升级 推广"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励的谈话结构,如:"你主动制定复习计划值得表扬(肯定),如果能把晚睡时间调整到11点前会更高效(建议),相信你可以找到适合自己的节奏(鼓励)。"这种模式使家庭冲突率下降65%。

学生的自我赋能策略

-

生理调节工具箱 推荐"54321" grounding技巧:焦虑发作时,引导其辨识5种可见物、4种可触物、3种可听声、2种可嗅味、1种可尝物,通过感官激活重建与现实链接,临床数据显示,该方法可使急性焦虑缓解时间缩短至3分钟内。

-

认知重构训练营 指导学生建立"焦虑账簿":左边记录焦虑事件,右边填写应对资源和成功经验,高三学生小陈实践半年后反馈:"翻看账簿发现,以为过不去的坎最后都找到了解决办法,这种可视化的信心累积特别有效。"

社会支持系统的搭建

-

校企联动的减压空间 深圳某区教育局联合科技企业开发的VR放松舱,模拟森林、海滩等场景,配合生物反馈技术,20分钟体验即可使皮质醇水平下降18%,这种创新干预手段尤其受到高年级学生欢迎。

-

校友导师计划 南京某中学启动的"成长引路人"项目,邀请各领域校友担任生涯导师,刚参加工作的校友张女士分享:"告诉学弟妹们职场真实的样子,反而缓解了他们对于'完美人生'的焦虑。"

站在教育变革的潮头,我们需要清醒认识到:学生焦虑不是需要消灭的敌人,而是成长过程的必然伴生品,就像医生治疗发热不止于退烧,教育者的使命在于帮助学生建立应对焦虑的免疫系统,当学校成为包容试错的实验室,当家庭化作滋养心灵的避风港,当社会构建起立体支持网络,我们终将看到:每一朵青春之花,都能在适度压力中绽放出独特的光彩。

(全文约1780字)