在无数家庭的夜晚,当台灯的光晕笼罩着书桌时,总有一场无声的拉锯战悄然上演——孩子面对作业本抓耳挠腮,家长站在身后眉头紧锁,潦草的字迹、漏做的题目、抄袭的答案,这些偷工减料的行为像投入平静水面的石子,在亲子关系中激起层层涟漪,作为从事基础教育研究十余年的教育工作者,我发现这个普遍存在的教育困境背后,往往隐藏着被忽视的深层原因和破解之道。

现象背后的深层诱因 当发现孩子作业本上的"缩水"痕迹时,多数家长的第一反应是愤怒与失望,但如果我们能摘下情绪滤镜,冷静分析就会发现,偷工减料的表象下至少存在五重诱因:

-

价值认知断层:孩子尚未建立作业与知识掌握的直接关联,将其视为机械的重复劳动,某重点小学的调查显示,超过60%的中高年级学生认为"作业写得好不如写得快"。

-

能力发展失衡:当作业难度超出孩子的最近发展区,畏难情绪会催生逃避心理,数学教师李老师发现,应用题完成率与错题讲解次数呈显著负相关。

-

时间管理失序:智能手机时代的信息过载,使得儿童注意力的平均持续时间较十年前缩短了40%,五年级学生小浩的案例颇具代表性:每天花3小时完成的作业,实际有效时间不足90分钟。

-

情感反馈缺失:长期得不到正向激励的孩子,会逐渐失去认真作业的内驱力,教育心理学中的"德西效应"表明,不当的物质奖励反而会削弱内在动机。

-

同伴示范效应:班级里"走捷径"的榜样,往往比家长的说教更具影响力,某初中班级的跟踪调查发现,抄袭现象具有明显的群体传播特性。

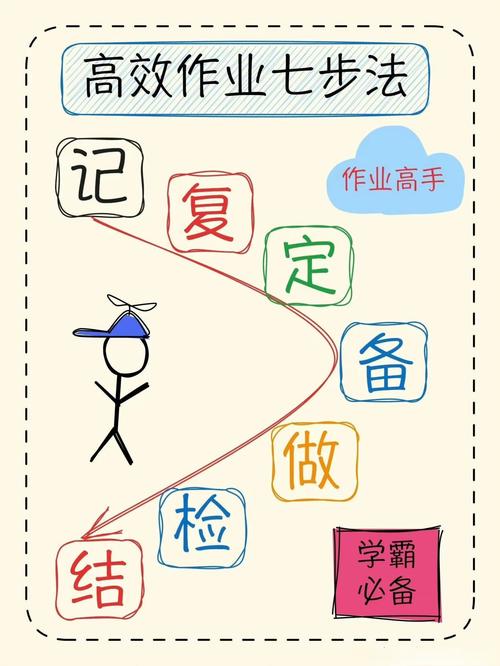

破解困境的黄金五步法 面对这个复杂的教育课题,简单粗暴的训斥或放任自流都非良策,经过多年实践验证,我总结出具有普适性的干预框架:

第一步:建立情感联结的对话机制 与其质问"为什么不好好写作业",不如以"今天作业遇到什么困难了吗"开启对话,重点中学王老师分享的成功案例显示,当家长用"困难发现者"代替"错误纠察者"的角色时,孩子主动坦承问题的概率提升73%,建议每周设置固定的"作业茶话会",在点心与热饮营造的轻松氛围中,帮助孩子梳理学习障碍。

第二步:重构作业的价值认知 将抽象的"认真完成作业"转化为具体的成长阶梯,可以和孩子共同绘制"作业能力树",把字迹工整、计算准确等要求转化为可积累的"技能果实",某培训机构开发的作业积分系统值得借鉴:每项达标任务兑换成长积分,累积可解锁"错题豁免券"等趣味奖励。

第三步:培养可持续的学习能力 • 时间管理训练:采用"番茄钟工作法",将作业拆解为25分钟专注时段+5分钟休息周期,初期可配合沙漏或计时器建立时间概念。 • 错题转化机制:指导孩子建立"错题能量站",将错误转化为可反复练习的专属题库,北京某名校的实践表明,这种方法能使知识点巩固效率提升40%。 • 工具使用规范:与其禁止电子产品,不如教会合理使用,例如约定作业期间将手机调至"专注模式",允许使用词典笔但需记录查询记录。

第四步:营造支持性成长环境 家长的自律示范比任何说教都有效,可以设置"家庭学习时段",全员参与阅读或工作,深圳某社区推行的"21天学习打卡计划"中,参与家庭的作业质量改善率达89%,同时要注意打造适宜的学习空间:保证桌面整洁、光线充足,配备符合人体工学的座椅。

第五步:构建多元评价体系 突破唯结果论的桎梏,建立过程性评价机制,除了传统的分数评定,可以增设"进步星""专注星"等维度,某教育机构开发的"作业成长档案"值得参考:每周记录作业态度、效率、创新点等指标,形成可视化的发展曲线。

常见误区警示 在实践过程中,家长需警惕三个教育陷阱:

- 过度代劳综合征:替孩子检查每道题目的"直升机父母",反而会弱化责任意识,正确做法是指导检查方法,培养自主纠错能力。

- 奖惩失衡陷阱:简单的"完成作业就奖励游戏时间"可能适得其反,应该将奖励与具体进步点挂钩,如"连续三天字迹工整可获得周末博物馆参观"。

- 横向比较误区:"你看看人家小明"这类对比,会加剧孩子的逆反心理,应该建立个体纵向比较系统,强调自我超越。

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当我们以发展的眼光看待作业问题,就会发现这不仅是学习态度的矫正,更是培养责任意识、时间管理能力和抗压韧性的绝佳契机,每个在作业本上偷工减料的孩子,都在用特殊的方式发出成长求助信号,作为教育者,我们需要放下焦虑,用智慧与耐心搭建通往自主学习的桥梁,教育的真谛不在于塑造完美,而在于点燃孩子眼中那簇永不熄灭的求知火焰。

(全文共1482字)