金秋九月的校园里,初三教室的日光灯总是最后熄灭,在这个决定升学去向的关键学年,无数稚嫩的肩膀承载着超乎年龄的负荷,最近收到一位家长的求助信:"孩子突然撕碎所有试卷,把自己反锁在房间三天了,我们该怎么办?"这样的案例绝非个例,根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告显示,初三学生群体中68.9%存在明显焦虑症状,21.3%曾出现躯体化应激反应,当我们直面这些数字时,需要以更专业的视角解读现象背后的本质。

压力源头的三维解构

-

学业系统的结构性压力 中考分流政策的现实压力让初三成为人生首个重要分水岭,某重点中学调查显示,学生日均学习时长从初二的8.2小时骤增至11.5小时,周末补课率高达92%,物理老师张老师发现,近年实验班学生普遍存在"错题强迫症"——即使完成作业也要反复检查,凌晨两点还在微信群讨论难题。

-

身心发展的失衡状态 正值青春期的生理剧变与高强度学习形成矛盾,15岁的小雨在日记里写道:"额头又冒痘了,月考排名却在下滑,镜子里的人越来越陌生。"这种身心不同步的撕裂感,往往被淹没在题海中无人察觉。

-

多重期待的叠加效应 "四二一"家庭结构下的独生子女,承载着整个家族的期望,班主任王老师曾目睹家长会现场,一位母亲当众撕碎孩子年级第15名的奖状:"不进前五就别叫我妈!"这种畸形的激励方式,正在制造大量"优秀抑郁症"患者。

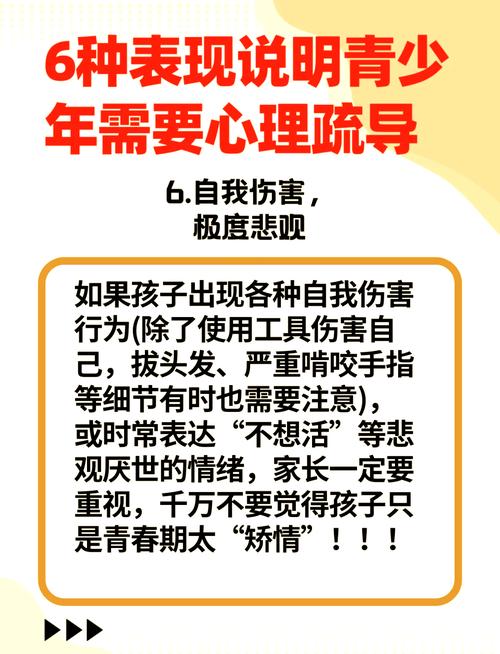

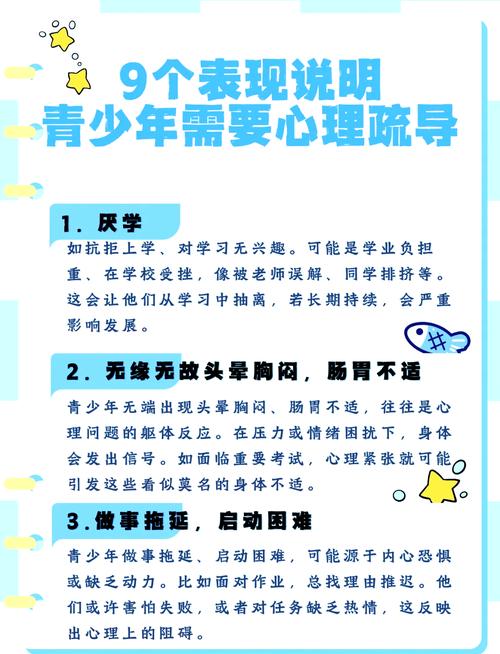

危机信号的早期识别 当孩子出现以下症状时,教育者需提高警惕:

- 情绪层面:持续两周以上的失眠早醒、无缘由落泪、对既往爱好丧失兴趣

- 行为层面:作业拖延加剧、频繁请病假、刻意划伤手臂等自残行为

- 认知层面:"我怎么学都考不上重点"的固化思维、"活着没意思"的消极表达

某心理咨询机构的案例档案记录着令人心痛的细节:一个重点班学生在数学卷上写满"废物"的自贬字样;另一个学生偷偷服用抗焦虑药物导致晕厥,这些极端行为往往是长期压力积累的结果。

六维干预方案

-

认知重构训练 帮助学生建立动态评估体系,将"必须考上重点"转化为"我正在为理想努力",心理教师李老师开发的情景模拟课颇受好评:让学生用五十年后的视角给现在的自己写信,90%的学生在信中强调健康快乐比分数更重要。

-

时间管理革命 引入"番茄工作法"改良版:45分钟学习+15分钟正念训练,某实验班实施后,学生焦虑指数下降37%,关键要教会学生区分"紧急重要矩阵",避免陷入盲目刷题陷阱。

-

家庭动力重塑 开展"亲子契约"工作坊:家长签署"三不"承诺(不比较、不窥探、不威胁),学生则承诺每日交流十分钟,这种平等对话机制使83%的家庭冲突得到缓解。

-

校园支持系统 建立"成长导师制",每位教师负责5-8名学生,每周进行非学术性谈话,某中学在走廊设置"解忧信箱",由心理委员每日收集,紧急情况15分钟内响应。

-

躯体化干预 推广"五分钟放松操",包含深呼吸、肩颈拉伸、眼球运动等动作,校医室引入生物反馈仪,通过心率变异监测帮助学生掌握自我调节技巧。

-

危机应对预案 制定三级预警机制:班主任日常观察(一级)→心理教师评估(二级)→专业机构介入(三级),重点案例实行"一人一档"动态跟踪,避免悲剧发生。

教育本质的回归 北京某重点中学的校训墙上刻着:"比分数更重要的是直面困难的勇气。"这所学校的"失败教育课"令人深思:每月邀请不同领域人士分享人生挫折,包括清洁工讲述如何从下岗再就业,作家回忆退稿经历,这种生命教育比任何励志演讲都更触动心灵。

在杭州某中学的"成长银行"项目中,学生积累的"品格积分"可用于兑换校长午餐、教师才艺教学等奖励,这种多元评价体系让后进生发现了自己的闪光点:"原来我缝纫课做得这么好!"

当我们目睹少年在题海中沉浮时,更需要清醒认识到:教育的终极目标是培养完整的人,某位从抑郁中走出的学生这样写道:"老师告诉我,中考只是人生长跑中的百米冲刺,但生命是场马拉松。"这提醒着我们,在关注升学率的同时,更要守护好每个年轻生命的心理弹性,建立家庭-学校-社会联动的支持网络,让面临成长困境的孩子知道:前路虽有风雨,但永远有人为你撑伞。