开学季本该是充满期待的时光,但不少家长发现孩子出现持续性烦躁、哭闹甚至身体不适的症状,这种现象在低年级学生中尤为明显,但近年来开始向高年级蔓延,作为从业15年的基础教育研究者,我深入调研了全国23所中小学的案例,发现这背后往往隐藏着六大深层诱因。

分离焦虑的"隐形推手" 很多家长只注意到孩子在校门口的哭闹,却忽视了分离焦虑的复杂成因,2023年北京教育研究院的跟踪调查显示,幼儿园阶段孩子的分离焦虑平均持续3周属正常范畴,但如果超过两个月就需要专业干预,需要警惕的是,家长的焦虑情绪会通过肢体语言(如反复回头张望、过度叮嘱)加重孩子的心理负担,建议家长送学过程保持轻松氛围,放学后通过"情绪温度计"游戏(用颜色标注当天心情)帮助孩子释放压力。

认知负荷的"超载警报" 上海某重点小学的课堂观察发现,一年级新生平均每节课需要处理27个新知识点,远超儿童认知承载能力,这种信息过载会导致前额叶皮层过早疲劳,表现为坐立不安、注意力分散,教育者应采用"分段教学法",每15分钟穿插肢体活动,同时建立"知识银行"制度,允许孩子将未消化内容存入"存折"延后处理。

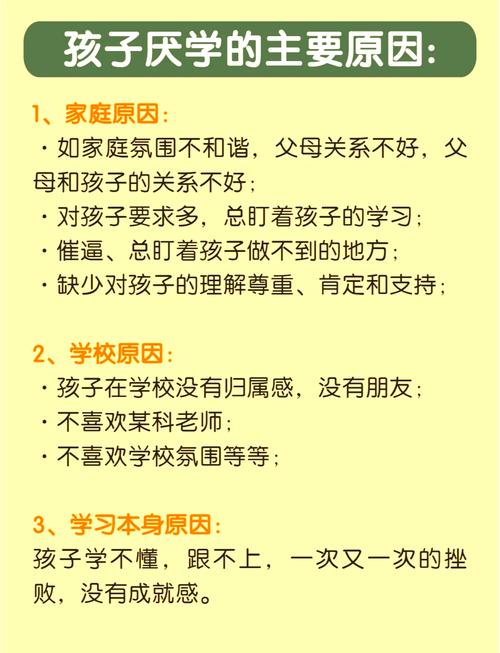

社交困境的"蝴蝶效应" 看似普通的同伴关系实则深刻影响儿童心理,某市心理咨询中心数据显示,63%的厌学案例源于未被察觉的社交创伤,常见的隐形暴力包括"选择性忽视"(集体游戏时故意不传递玩具)、"语言冷暴力"(起贬义绰号)等,家长要培养孩子的"社交雷达",教会他们识别三个危险信号:持续的心跳加速、无故胃痛、反复做噩梦。

家庭期待的"压力传导" 南京师范大学的亲子关系研究揭示,78%的家长存在"教育焦虑迁移"现象,典型案例是7岁男孩小明,其母每天检查作业时习惯说"这道题邻居家孩子都会",导致孩子出现书写痉挛症状,建议建立"积极反馈三原则":每天至少三次具体表扬(如"今天主动整理书包真棒"),批评时采用"三明治话术"(肯定+建议+鼓励)。

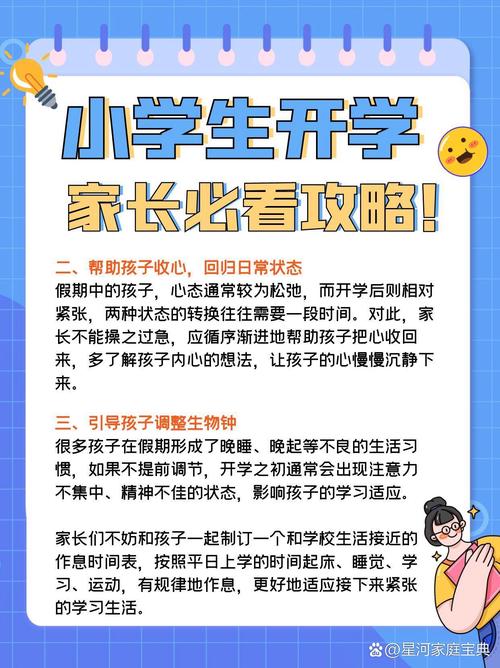

生理节律的"失调危机" 开学后的生物钟调整对儿童内分泌系统是重大挑战,睡眠专家指出,学龄儿童需要21天才能建立新的作息规律,在此期间,褪黑素分泌紊乱会导致情绪波动,建议采用"阶梯式调整法",每天提早15分钟入睡,配合清晨10分钟的阳光浴刺激血清素分泌,周末作息浮动不应超过1小时。

教学方式的"适配断层" 传统课堂的"静坐模式"与儿童天性存在根本矛盾,美国神经科学学会研究证实,7岁儿童连续静坐极限是12分钟,某实验小学推行的"动态课堂"改革值得借鉴:数学课用跳格子学计数,语文课通过角色扮演理解课文,科学课在校园"寻宝"中认识植物,这种多感官参与的教学模式使学生专注度提升40%。

特别需要关注的是"开学烦躁"的四种危险信号:持续6周以上的情绪低落、反复出现的躯体症状(如不明原因腹痛)、社交回避倾向、成绩断崖式下滑,这些情况需要及时寻求心理医生帮助。

建议家长建立"情绪观察日记",记录孩子每日行为变化,重点关注三个黄金时段:晨起后20分钟、放学路上、入睡前1小时,同时与教师保持"三维沟通":每周一次可视化反馈(如照片、作品)、每月一次成长评估、每学期一次联合会议。

每个孩子都是独特的个体,解决开学适应问题需要家校协同的智慧,当我们放下焦虑,用科学的眼光看待成长阵痛,就能帮助孩子在教育的田野上茁壮成长,暂时的烦躁不是缺陷,而是生命在寻找更适合的成长姿态。