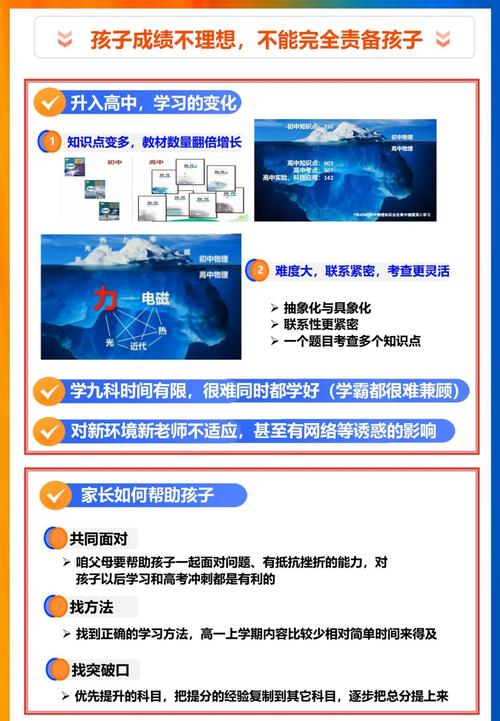

初中阶段的学习特点与挑战 初中阶段是学生知识体系构建的关键期,学科数量从小学的3门主科增加到9门,知识深度呈现指数级增长,根据教育部基础教育质量监测中心数据显示,约37%的初中生会在某个阶段出现明显的成绩波动,这个时期恰逢青少年身心发展的特殊阶段:大脑前额叶皮层仍在发育(负责逻辑思维和决策能力),体内激素水平剧烈变化,导致学生普遍存在注意力分散、情绪波动等问题。

从教学实践观察,导致成绩不理想的核心症结往往集中在三个方面:首先是知识断层累积,例如数学的代数思维薄弱会影响物理公式推导;其次是学习方法不当,部分学生仍沿用小学阶段的机械记忆模式;最后是心理调节能力不足,一次考试失利就可能形成恶性循环。

家长常见教育误区诊断

-

焦虑传导型:每天追问分数排名,将成绩与未来发展绝对化挂钩,某重点中学心理咨询室统计显示,这类家庭的孩子焦虑症发生率是普通家庭的2.3倍。

-

盲目补习型:同时报读3个以上补习班,挤占自主思考时间,某教辅机构调研表明,持续补习半年后,68%的学生出现明显倦怠。

-

简单归因型:将成绩差单一归结为"不努力",忽视潜在的学习障碍,某三甲医院学习困难门诊数据显示,约15%的"学困生"存在未被发现的阅读障碍或注意力缺陷。

科学应对策略与实施路径 (一)构建成长型思维模式

-

建立动态评价体系:制作"学科进步雷达图",将单元测试、课堂表现、作业质量等要素量化,例如数学可细分为计算准确率、应用题分析、几何证明等维度。

-

培养抗挫折能力:设计"错题攻克计划",要求每周选择3道典型错题进行深度分析,记录解题思路转变过程,北京某实验中学的跟踪研究表明,坚持该做法一学期的学生,数学成绩平均提升23%。

(二)制定个性化提升方案

-

知识漏洞扫描:利用思维导图进行知识溯源,例如英语成绩差可能源于七年级的时态体系混乱,建议采用"三色标记法":红色标注基础概念模糊点,黄色标识理解不深的知识模块,绿色标记已掌握内容。

-

学习方法升级:

- 理科推行"四步解题法":题干翻译(将文字转化为数学模型)→方法检索(回忆类似题型)→过程验证(反向代入检验)→拓展延伸(改编题目条件)

- 文科实施"三维阅读法":表层信息提取(who/what/when)→深层逻辑分析(why/how)→批判性思考(替代方案/现实关联)

(三)构建家校协同机制

-

建立"学习情况周报"制度,包含课堂专注度、作业完成质量、小组合作表现等维度,北京某重点初中实践案例显示,定期反馈能使教师关注效率提升40%。

-

参与学校项目式学习,如历史学科的城市变迁调研,既能增强知识应用能力,又可改善亲子沟通,上海某校的实践表明,参与家庭的学生社会责任感测评得分平均提高31%。

(四)强化心理支持系统

-

实施"543情绪管理法":当孩子出现焦虑时,引导进行5次深呼吸→说出4个客观事实→列举3个解决选项,临床心理学研究证实,该方法能降低焦虑水平42%。

-

创设家庭学习场域:设置"家庭学术时间",每天19-20点全家共同阅读,南京师范大学跟踪调查发现,持续实践6个月的家庭,孩子学习效率提升27%。

典型案例解析 案例1:初二男生张某,数学长期不及格,经诊断发现其分数运算存在系统性错误,通过"溯源性补习"策略,用两周时间专门攻克分数四则运算,配合每日15分钟速算训练,三个月后数学成绩提升至78分。

案例2:初三女生李某,因父母高压政策产生厌学情绪,采用"契约式管理",协商制定每日学习计划,完成目标可获得自主安排时间的权利,配合认知行为疗法,两个月后学习主动性显著增强。

教育本质的再思考 初中阶段的教育不应局限于知识传授,更要培养可持续的学习能力,德国马克斯·普朗克研究所的追踪研究表明,具有良好元认知能力(对学习过程的自我监控)的学生,在高中阶段的学业成功率是普通学生的2.8倍,家长需要建立"进步比完美更重要"的价值观,关注思维品质的提升而非短期分数波动。

建议实施"三三制"沟通原则:每天三次积极肯定(如笔记工整、解题有新思路),每周三次深度交流(每次不少于20分钟),每月三次户外活动,教育心理学实验证实,这种模式能增强66%的学习内驱力。

教育是静待花开的过程,初中阶段的暂时落后恰是培养抗逆力的契机,通过科学诊断、系统干预和持续陪伴,完全能够实现学业逆袭,重要的是保持理性认知,用发展的眼光看待成长,相信每个孩子都拥有独特的成长节奏和潜力。