引言(约350字) 在小学三年级的教室里,总能看到这样的场景:当其他孩子流畅地朗读课文时,某些学生却频繁卡在常见字的辨认上,这些九岁的孩子并非智力存在缺陷,也非学习态度问题,但就是无法将那些方方正正的汉字印刻在记忆里,这个普遍存在的教育难题背后,隐藏着儿童认知发展的复杂密码,作为从事基础教育研究十五年的教育工作者,我发现单纯重复抄写的传统方法往往收效甚微,真正需要的是对儿童认知规律的深度理解。

视觉符号处理的生理基础(约500字)

-

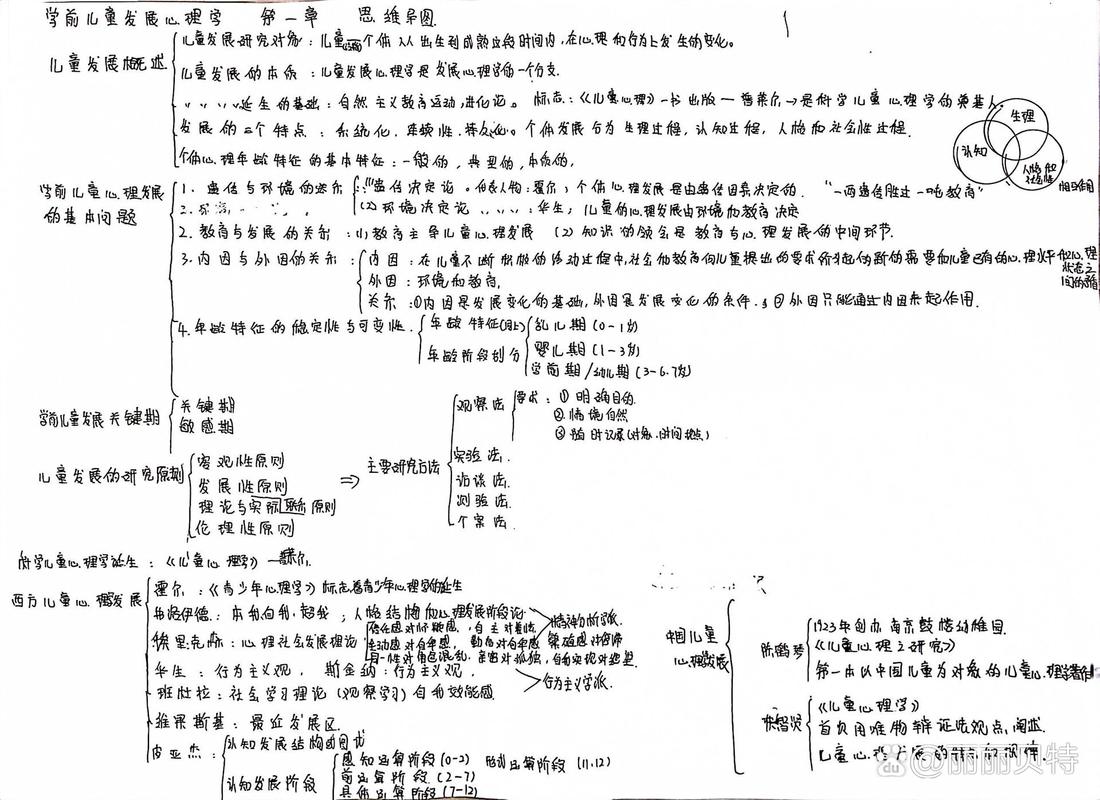

大脑神经发育的时间窗口 九岁儿童的前额叶皮层尚未完全髓鞘化,这个负责高级认知功能的区域要到12岁左右才基本成熟,研究显示,汉字识别需要调动枕叶(视觉处理)、颞叶(语言理解)和顶叶(空间定位)的协同工作,当神经网络发育不同步时,就会出现"看字如画"的现象。

-

视觉处理能力的阶段性特征 儿童视觉辨别力在7-9岁经历关键发展期,此时对细节特征的捕捉能力较弱,容易混淆"日"与"曰"、"未"与"末"这类形近字,功能性磁共振成像(fMRI)研究证实,同龄儿童处理汉字时,视觉皮层激活程度存在显著个体差异。

-

工作记忆容量的发展曲线 根据巴德利的工作记忆模型,九岁儿童的语音环路容量约为4±1个信息单元,而汉字学习需要同时处理字形、字音、字义三个维度,这就像要求孩子用容量不足的U盘同时运行多个程序,自然容易导致信息丢失。

认知加工机制的特殊性(约600字)

-

具象思维向抽象思维的过渡期 此时儿童正处于皮亚杰认知发展理论的具体运算阶段,对图像、动作等具象信息更敏感,当遇到"概念""逻辑"这类抽象词汇时,大脑缺乏可供联结的认知图式,就像在没有地基的土地上盖房子。

-

多通道信息整合的挑战 汉字是形音义的结合体,需要视觉、听觉、动觉通路的协同工作,某些儿童可能存在感觉统合失调,比如触觉防御型儿童抗拒书写练习,听觉处理障碍者难以建立字音联系。

-

元记忆能力的萌芽阶段 这个年龄段的儿童刚开始发展"关于记忆的记忆",即对自身记忆特点的认知,他们尚未掌握有效的记忆策略,常出现机械重复却效果不佳的情况,就像拿着错误钥匙反复尝试开锁。

教育环境的影响因素(约400字)

-

教学方法的适配性危机 现行语文教学普遍采用"认读-书写-组词"的三段式教学,忽视了汉字本身的理据性,休"字的人木结构蕴含的会意特征,若被拆解为笔画训练,就失去了文化密码的传承意义。

-

数字化时代的注意力重构 短视频等即时反馈媒介改变了儿童的注意模式,研究表明,每天屏幕时间超过2小时的儿童,其持续注意力会下降30%,这对需要深度加工的汉字学习构成挑战。

-

评价体系的单一化倾向 过分强调听写正确率的评价方式,导致记忆焦虑形成负强化,脑科学研究证实,压力激素皮质醇过高会抑制海马体的神经可塑性,直接影响记忆编码效率。

系统性解决方案(约600字)

-

神经可塑性训练方案 • 视觉追踪游戏:通过汉字迷宫、找差异等游戏提升细节观察力 • 多感觉统合训练:结合沙盘写字、语音积木等跨模态学习 • 工作记忆扩容:采用双任务训练法,如边拍球边记字

-

认知脚手架搭建策略 • 汉字理据可视化:用动画展示"森"字的造字逻辑 • 语义网络构建:通过思维导图联结同源字族 • 情景嵌入式学习:在超市认标签、在车站识站牌

-

教育生态优化建议 • 开发汉字AR教学系统,增强空间记忆编码 • 建立动态评价体系,记录识字过程的进步轨迹 • 设计家长指导手册,提供家庭环境中的识字游戏方案

约150字) 当我们将视角从"孩子为什么记不住"转向"如何创造适合的记忆条件",教育便打开了新的可能性,每个汉字都是穿越三千年的文化基因,九岁儿童遇到的识字困境,实则是古老文明与现代认知的对话契机,通过神经教育学、发展心理学和传统文化的多维度融合,我们终将找到让文化基因成功转录的密码,这不仅是教育方法的革新,更是对儿童认知权利的真挚尊重。