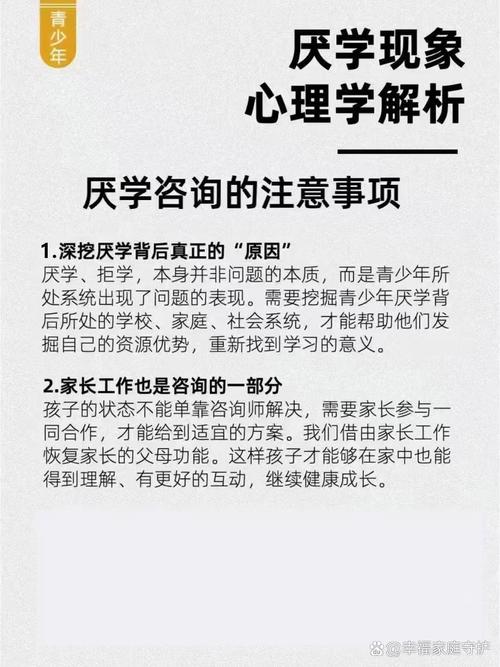

被误解的成长信号

某重点中学心理咨询室记录显示,每周平均接待37名自述"讨厌上学"的学生,这些案例中,有连续三年保持年级前十的"模范生",有热衷社团活动的积极分子,甚至包括教师子女,这个数据揭示了一个被长期忽视的教育现实:厌学不是差生专利,而是当代青少年普遍存在的成长阵痛。

从发展心理学视角看,12-18岁青少年正经历埃里克森理论中的"自我同一性危机",此时前额叶皮层尚未发育成熟,情绪调节能力仅达成人水平的70%,却要面对升学竞争、同伴关系、家庭期待等多重压力,北京师范大学2022年调查研究显示,65%的初中生存在不同程度的"上学抵触情绪",其中仅有18%源于学业困难。

解码四大厌学诱因

-

生理-心理发展失衡 青春期激素水平波动剧烈,血清素分泌量每日波动可达30%,当杏仁核的应激反应遇上未成熟的前额叶调控系统,学生常将正常学业压力误读为生存威胁,典型表现为:明明作业难度适中,却产生"写不完就完蛋了"的灾难化思维。

-

社交系统塌方危机 上海教育科学研究院跟踪研究发现,72%的厌学个案存在同伴关系障碍,当青少年在班级社交生态中失去存在感,大脑会启动自我保护机制,就像16岁的小雨案例:因体型偏胖遭同学调侃,逐渐发展出"只要不上学就安全"的认知模式。

-

教学方式代际冲突 数字化原住民一代的注意力模式已发生根本改变,神经科学研究表明,00后青少年平均专注时长缩短至8秒,但对多媒体信息的处理效率提升40%,当传统讲授法遇上多线程认知习惯,课堂变成"煎熬现场"。

-

家庭期待错位 2023年中国家庭教育白皮书显示,83%的父母将"考上重点大学"列为教育首要目标,而青少年最渴望的是"被理解"(61%),这种目标错位导致家庭对话陷入"成绩质问-沉默对抗"的死循环。

破局之道:构建三位一体的支持系统

(一)家长认知升级计划

-

焦虑阻断技术 • 实施"问题隔离法":将"为什么讨厌学校"改为"今天哪个瞬间感觉不错" • 建立情绪缓冲带:放学后30分钟内不谈论学业话题 • 引入第三方见证:邀请孩子信任的长辈参与家庭会议

-

沟通渠道重建 • 开发"心情温度计":用1-10分量化每日情绪波动 • 创设非正式对话场景:在驾车、散步等动态环境中交流 • 善用数字媒介:通过表情包、短视频等新形式传递关心

-

教育目标校准 • 制作"成长里程碑":记录非学业成就(如第一次独自购物) • 设计"家庭博物馆":陈列代表孩子多元能力的作品 • 实施"优势放大计划":每周聚焦一个闪光点进行强化

(二)教师教学革新方案

-

课堂吸引力公式 • 采用10分钟模块化教学:讲解(5')+实践(3')+反思(2') • 植入游戏化元素:将知识点转化为闯关任务 • 构建实体化知识网络:用思维导图替代传统板书

-

心理支持系统 • 建立"情绪急救站":在教室设置解压角 • 开发"同伴教练"制度:组建跨能力层级的学习小组 • 实施"阳光记录计划":每天记录三个积极教学瞬间

-

弹性评估体系 • 引入动态分层作业:设置基础版/进阶版/挑战版 • 开发多元展示平台:允许通过视频、手作等方式呈现学习成果 • 建立进步可视化系统:用成长图谱替代分数排名

(三)学校生态重构策略

-

课程供给侧改革 • 开设"校园生存课":教授时间管理、冲突解决等实用技能 • 推行项目式学习:将月考知识点融入跨学科实践 • 建立校外资源库:对接博物馆、企业等实践基地

-

心理健康防护网 • 配置"心理CT"系统:每月进行心理健康筛查 • 组建危机干预小组:由心理教师+班主任+家长代表构成 • 开发校本化辅导课程:针对本校常见问题设计团体辅导

-

评价体系升级 • 建立"五维成长档案":涵盖认知、情感、社交、实践、创新 • 实施"过程性学分银行":积累日常学习行为积分 • 创设校园贡献值体系:将志愿服务纳入评价指标

典型案例启示录

案例1:初二男生持续腹痛就医无果,心理评估发现"躯体化厌学",通过家庭期待调整(从重点高中目标改为适合发展路径)、教师分层作业设计、校园社团介入,3个月后恢复学习动力。

案例2:五年级女生因师生关系紧张拒学,采用"关系修复三部曲":班主任手写道歉信、安排信任教师过渡辅导、建立同伴支持小组,6周后顺利复课。

案例3:高一男生沉迷游戏逃避学习,通过"游戏化学习改造计划",将物理知识点编码为游戏关卡,配合电子设备使用契约,逐步重建学习兴趣。

走出认知迷思:厌学不是终点而是起点

广州某实验中学的跟踪数据显示,经过系统干预的厌学学生,3年后大学录取率反而高出平均水平12个百分点,这个反直觉的结果印证了发展心理学的重要发现:恰当处理的成长危机,往往转化为心理弹性的培养皿。

当教育者不再将厌学视为洪水猛兽,转而解码其背后的发展密码,我们看到的不是叛逆的对抗,而是生命寻求突破的生长痛,这需要家校形成"教育合伙人"关系,构建允许试错、包容多元的成长生态,毕竟,教育的终极目标不是培养顺从的学生,而是造就具有终身学习力的自主个体。

在这个急速变迁的时代,或许我们应该重新定义"好学生"——不是永远热爱学校的人,而是即使暂时迷茫,仍能在支持系统中重获前行勇气的探索者。