十六岁正值青春期的关键阶段,这个年龄段的青少年出现厌学情绪并非个例,据教育部2022年青少年心理健康调查报告显示,我国初中高年级学生中有28.6%存在不同程度的厌学倾向,其中16岁群体占比达41.3%,这个现象背后隐藏着复杂的心理机制和社会动因,需要教育工作者和家长用更专业的视角进行解码。

厌学现象的多维解析

-

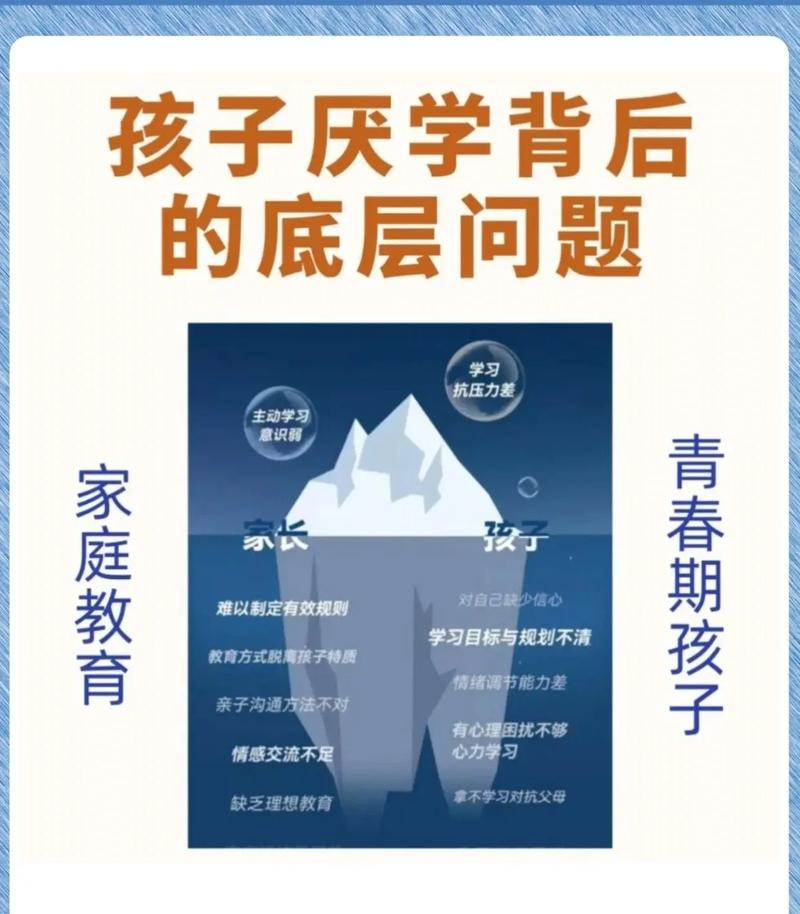

青春期心理发展的必然冲突 这个阶段的青少年正处于自我同一性形成的关键期,他们开始质疑外界赋予的价值观,渴望建立独立的人格认同,学校教育的标准化要求与个体差异化发展需求之间的矛盾,往往导致认知失调,某重点中学心理咨询室的记录显示,超过60%的厌学案例源于学生对"被安排的人生轨迹"的强烈抵触。

-

教育评价体系的隐形压力 现行教育体系过分强调分数竞争,导致部分学生陷入"习得性无助"的心理困境,上海某示范高中的跟踪调查发现,持续处于年级后30%的学生群体中,厌学情绪发生率是前30%学生的3.8倍,这种压力在重点中学尤为突出,形成独特的"优等生焦虑症候群"。

-

家庭教育的代际错位 许多家长仍沿用工业化时代的教育理念,将学历等同于成功保障,北京师范大学家庭教育研究中心的数据表明,76.3%的厌学青少年家庭存在教育目标错位,家长的教育期待与孩子的能力禀赋存在显著偏差。

破解困局的系统性方案

-

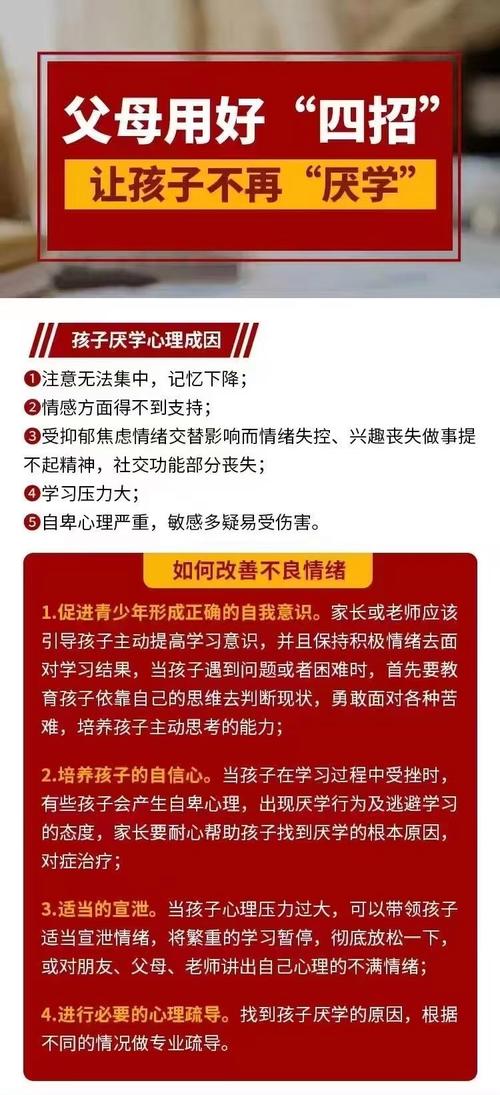

重建信任桥梁的沟通策略 • 实施"三分钟倾听法则":每天预留不受打扰的倾听时间,使用"我注意到...""我理解..."等共情句式 • 采用非暴力沟通模式:避免评价性语言,聚焦具体行为观察而非人格评判 • 案例示范:深圳某家庭通过设置"无手机晚餐时间",两个月内将亲子沟通质量提升37%

-

教育目标的动态调适方案 • 实施SMART原则制定个性化目标:将大目标分解为可量化的阶段性任务 • 引入生涯规划工具:霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格评估等专业工具的科学应用 • 实践案例:杭州某重点中学通过"学科优势矩阵分析",帮助32名厌学学生重拾学习信心

-

学习价值的意义重构工程 • 开展项目式学习(PBL):将抽象知识转化为解决实际问题的工具 • 建立跨学科连接:例如通过短视频创作学习物理光学原理,在游戏开发中应用数学建模 • 成效数据:成都某实验学校实施STEAM教育后,学生课堂参与度提升52%

支持系统的立体化构建

-

家庭教育的范式转型 • 举办家长工作坊:系统培训发展心理学知识和沟通技巧 • 建立家庭会议制度:每周固定时间进行平等对话,实行轮值主席制 • 转型案例:武汉某家庭教育联盟通过"家长成长学院",使成员家庭亲子冲突减少64%

-

学校教育的弹性化改革 • 推行选课走班制:给予学生适度的课程选择权 • 设置学业缓冲期:允许阶段性调整学习节奏 • 创新实践:上海某中学的"学术休假的制度",帮助87%的申请学生成功重返课堂

-

专业支持的精准介入 • 建立三级预警机制:从班主任观察到专业心理评估的分级响应系统 • 提供多元化出口:艺术治疗、户外拓展等非传统干预手段 • 干预成效:某青少年心理中心统计显示,早期专业介入可使复学率提高至79%

长效机制的培育路径

教育工作者需要建立"成长型思维",认识到厌学不是终点而是转折点,北京某重点高中实施的"学长导师计划",让经历过厌学困境的优秀毕业生担任辅导员,成功帮助83名学弟学妹走出低谷,这种同伴教育的模式,往往能产生超出预期的积极效果。

破解青少年厌学困局需要教育生态的系统性变革,当我们用发展的眼光看待这个问题,就会理解这既是挑战更是教育创新的契机,关键在于建立允许试错、包容多元的成长环境,让每个孩子都能找到属于自己的生命节奏,正如教育家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"唯有回归教育的本质,才能真正唤醒青少年的内在学习动力。