在小学三年级的教室里,9岁的林林总像安装了永动机:前桌同学的发卡、窗外飞过的麻雀、课本上跳动的文字,都能引发他持续半小时的注意力漂移,这个让老师又爱又气的"小话痨",折射出当代课堂中普遍存在的教育困境,据教育部基础教育质量监测中心2022年数据显示,我国中小学课堂中具有明显多动倾向的儿童占比已达8.3%,较十年前增长近两倍,这些在传统教育框架中被贴上"纪律问题"标签的孩子,其行为背后实则隐藏着复杂的生物、心理与社会成因。

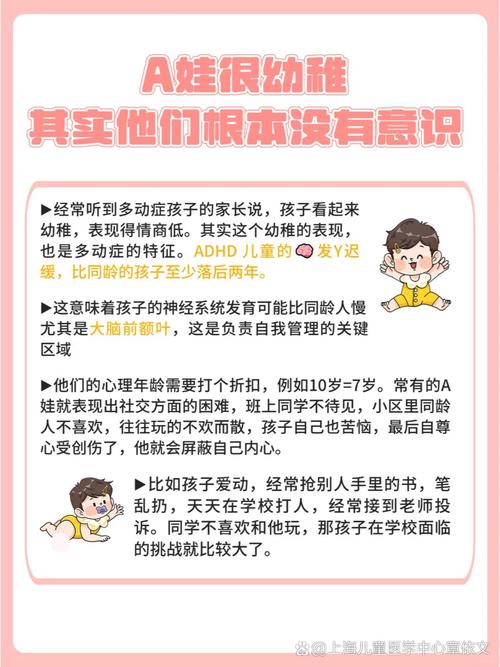

神经发育的独特节拍器 从发展神经科学视角观察,儿童前额叶皮层的成熟速度存在显著个体差异,哈佛大学儿童发展研究中心发现,同龄儿童的自控神经回路成熟度可能相差达3-5年,那些在课堂中坐不住的孩子,往往正处于前额叶-基底神经节环路发育的关键期,他们并非故意对抗纪律,而是受制于尚未完善的行为抑制系统,就像钟表匠调试精密机芯,这些孩子需要更多时间让大脑的"刹车系统"发育完善。

信息接收的多元通道 现代教育心理学研究揭示了惊人的事实:视觉型学习者占人群的65%,听觉型占30%,而动觉型学习者常被忽视,那些在座位上扭动身体的孩子,可能正是通过肢体动作强化认知的动觉学习者,加州大学伯克利分校的课堂观察实验显示,允许使用减压坐垫的动觉型学生,其知识留存率提升37%,当传统课堂的"静坐模式"与孩子的认知风格冲突时,看似无序的肢体动作实则是他们构建知识网络的特殊方式。

能量代谢的个体方程式 儿童新陈代谢率差异可达成年人的2-3倍,这是许多教育者容易忽视的生理事实,北京协和医院儿科团队追踪研究发现,基础代谢率高于同龄均值15%的儿童,出现课堂多动行为的概率增加4.6倍,这些"高能耗"孩子就像自带双核处理器,需要更频繁的能量释放窗口,简单粗暴的静坐要求,相当于让方程式赛车在拥堵路段保持怠速,必然导致系统过热。

情感需求的隐秘表达 当8岁的朵朵在数学课上不停摆弄橡皮时,她可能正在经历父母离异带来的焦虑转移,中国青少年心理发展中心的跟踪调查显示,62%的课堂行为异常儿童存在未被识别的情绪困扰,这些"问题行为"实质是儿童发出的心理SOS信号:可能是对新出生弟妹的嫉妒,对家庭暴力的恐惧,或是对学业压力的逃避,每个晃动的小身影背后,都可能藏着一个等待解读的情感密码。

认知节奏的个性谱系 教育神经学家通过EEG监测发现,儿童注意力的"工作-休息"周期存在显著差异,有的孩子能保持30分钟专注,有的则需要每8分钟切换认知状态,剑桥大学教育实验室的突破性研究证明,允许学生每10分钟进行1分钟定向肢体活动(如手指操),可使整体学习效率提升42%,那些频繁"开小差"的孩子,或许只是按照自身认知节拍在进行必要的系统重启。

环境刺激的过载与匮乏 看似矛盾的两种课堂环境都可能催生多动行为:多媒体设备的过度刺激会使敏感型儿童神经亢奋,而单调重复的教学模式则让探索型儿童陷入感官饥渴,清华大学附属小学的对比实验显示,在智能教室中,高敏感儿童的注意力分散频率增加58%;而在传统课堂,创新思维型儿童的无效肢体动作增加73%,这种环境适配的错位,将儿童正常的神经多样性反应异化为行为问题。

社会镜像的微妙影响 儿童行为本质上是社会关系的复写本,当10岁的小航模仿同桌转笔时,他正在经历镜像神经元主导的社会学习过程,伦敦大学学院的研究团队发现,儿童无意识模仿同伴小动作的概率高达81%,这种行为在心理学上被称为"社会同步",是建立群体归属感的自然机制,那些被批评的"跟风"行为,实则是儿童社交本能的正向表达。

文化期待的代际冲突 传统教育强调的"规矩意识"与数字原住民的天性存在根本性冲突,00后儿童平均每日屏幕接触时间达6.2小时,这种碎片化、高交互的认知体验塑造了全新的神经通路,当短视频时代的快速场景切换遭遇45分钟的标准课时,认知节奏的错位必然外显为身体躁动,这不是儿童的退化,而是人类认知模式进化产生的教育新课题。

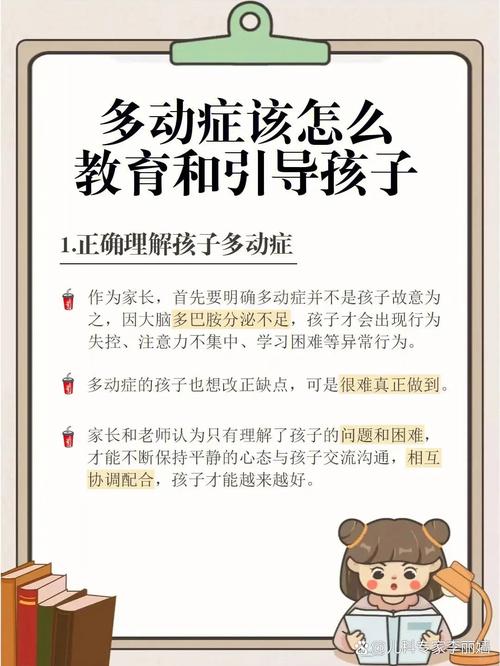

面对课堂上这些停不下来的"小马达",我们需要摘下"纪律破坏者"的有色眼镜,每个扭动的身体都在诉说着独特的成长故事,每句不合时宜的插话都可能包裹着珍贵的思维火花,教育者的智慧,在于读懂这些行为背后的生物密码和心理隐喻,在理解中寻找引导的契机,将看似无序的躁动转化为个性成长的动能,当我们的教室能包容不同的认知节拍,教育才能真正实现"因材施教"的千年理想。