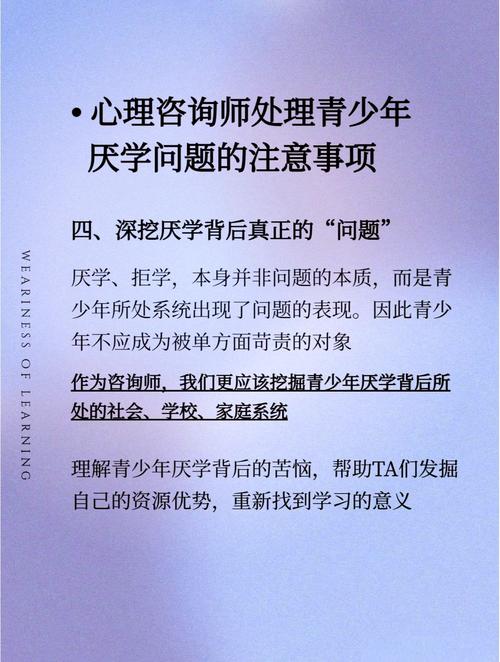

现象背后的深层叩问

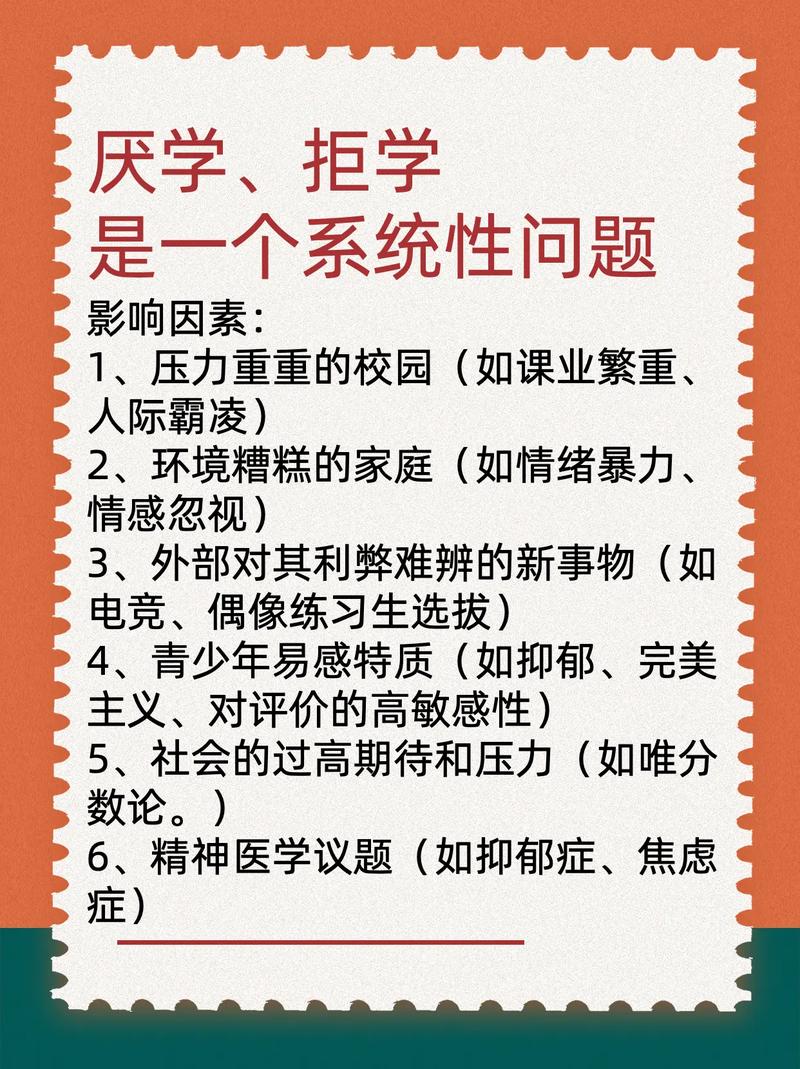

当清晨的阳光洒进教室,总有些孩子蜷缩在课桌下,用躲避的眼神回应黑板上的知识符号;当放学的铃声响起,某些书包总以异乎寻常的速度冲出校门,仿佛逃离某种无形的桎梏,近年来,基础教育阶段儿童厌学现象呈现低龄化、普遍化趋势,据教育部2022年专项调查显示,9-12岁学龄儿童中,存在明显厌学情绪的比例已达17.8%,这一数据较五年前上升了4.3个百分点,面对这个困扰无数家庭的教育难题,我们有必要穿透表象,从家庭生态、学校教育、社会文化三个维度展开系统性诊断。

家庭生态系统的失衡裂痕

-

教育理念的认知偏差 在北京市某重点小学的家长访谈中发现,78%的家长将学业成绩视为衡量子女发展的唯一标准,这种"分数至上"的价值观催生出畸形的家庭教育模式:某四年级男生因期末数学未达95分,被取消整个寒假的户外活动;某五年级女生因英语竞赛失利,连续三个月每晚加做两套模拟试题,这种将儿童工具化的教育方式,正在悄然瓦解学习本身的意义感。

-

亲子互动的功能异化 上海家庭教育指导中心的跟踪研究显示,在厌学儿童家庭中,有效沟通时长日均不足15分钟,而批评指责类语言占比高达63%,当家庭对话沦为成绩汇报会,当餐桌变成临时考场,儿童自然将学习与负面情绪体验形成条件反射,更值得警惕的是,部分家长将自身未竟的理想投射到子女身上,使孩子沦为实现父母人生目标的替代工具。

-

教养方式的极端化倾向 某教育机构的调查数据揭示,专制型教养家庭子女的厌学发生率是民主型家庭的2.4倍,过度控制的家庭犹如精密运转的流水线,将孩子的时间切割成以分钟为单位的任务模块;而另一个极端,放任型家庭则让孩子在缺乏规则的环境中失去方向,这两种极端模式都在不同维度剥夺着儿童的学习内驱力。

学校教育现场的机制困境

-

知识传递的机械化倾向 在笔者走访的23所中小学中,仍有64%的课堂采用"教师讲-学生记"的传统模式,当语文课变成中心思想背诵课,当数学课沦为解题技巧训练课,知识本应具有的探索乐趣荡然无存,某五年级男生在日记中写道:"每天就像在知识传送带上搬运货物,根本不知道这些符号和我有什么关系。"

-

评价体系的单一化痼疾 虽然素质教育推行多年,但"唯分数论"的评价惯性依然强大,某省会城市小学的跟踪数据显示,92%的教师将课堂提问机会倾向成绩前20%的学生,这种马太效应使得后进生群体逐渐形成"习得性无助",更值得深思的是,当教师用红笔圈出的错题替代个性化指导,当作业本上的分数成为人格价值的量尺,教育的温度正在悄然流失。

-

师生关系的功能性异变 教育心理学研究表明,学生对学科的喜爱程度与师生关系质量呈显著正相关,但在实际教学场域中,部分教师将教学简化为知识交付的技术流程,忽略了情感联结的建立,某初中生的心理咨询记录显示:"我觉得在老师眼里,我们只是装着不同分数溶液的试管。"

社会文化环境的隐性规训

-

功利主义价值观的渗透 商业培训机构铺天盖地的"提分秘籍",社交平台随处可见的"牛娃"炫耀,都在强化着"学习=竞争"的扭曲认知,某重点小学的调研显示,56%的中高年级学生将"超过同桌"作为学习主要动力,这种外驱型动机犹如沙上筑塔,难以形成持久的学习热情。

-

数字化生存的认知解构 智能终端普及带来的碎片化阅读习惯,正在重塑儿童的认知模式,某儿童发展研究机构的实验表明,持续接触短视频的儿童,在传统课堂上的注意力持续时间缩短了37%,当知识获取变得唾手可得,当系统化学习被即时反馈的快感取代,深度学习能力正在遭遇前所未有的挑战。

-

意义系统的时代性断裂 "为什么要上学?"面对这个根本性追问,很多孩子给出的答案是"爸爸妈妈让来的",当教育无法与儿童的生命体验产生共鸣,当知识不能解答他们的现实困惑,厌学就成为某种沉默的反抗,某教育公益组织的访谈记录中,一位六年级女生的话发人深省:"我背熟了所有朝代年份,却不知道明天该怎么和转学生交朋友。"

三位一体的破局之道

-

家庭教育的范式革新 建立"成长型思维"的家庭文化,将评价维度从"结果对错"转向"过程价值",例如采用"3:1对话法则"(三次鼓励配一次指导),创设家庭读书会、课题研究等新型互动场景,某试点项目数据显示,参与家庭子女的学习主动性提升了41%。

-

学校教育的生态重构 推进"具身化学习"模式,将知识嵌入真实问题情境,北京某小学开发的"校园生态实验室",通过观测记录植物生长学习科学知识,使该年级的理科兴趣指数提升28%,同时建立多元评价体系,设立"进步勋章""创新达人"等非学术性荣誉。

-

社会支持系统的协同共建 建立"家校社"联动机制,整合社区资源开展职业体验、志愿服务等实践课程,杭州某区推行的"第四教育空间"项目,通过将博物馆、科技馆纳入课程体系,显著改善了参与学生的学校归属感,更重要的是,全社会需要构建尊重教育规律的舆论环境,让儿童成长回归本真节奏。

教育不是装满水桶,而是点燃火焰,当我们不再用工业化思维裁剪生命,当学习重新连接好奇的本能、探索的乐趣、成长的喜悦,那些躲避课堂的眼神终将绽放求知的光芒,这需要每个教育相关者保持警醒与反思,在儿童厌学现象这面镜子前,照见我们共同的教育初心。