初中校园的梧桐树下,一位母亲正在焦虑地向班主任诉说:"老师,这孩子突然像变了个人,成绩下滑不说,现在连学校都不肯去了,我们说什么都听不进去,这可怎么办啊?"这样的场景在心理咨询室和教师办公室频频上演,根据教育部2023年基础教育调查报告显示,初中阶段女生厌学比例较五年前上升了37%,青春期教育问题正成为困扰无数家庭的痛点。

现象背后的深层解析

-

生理心理的双重剧变 进入初中阶段,女生的生理发育进入关键期,荷尔蒙分泌量是小学阶段的3-5倍,这直接导致情绪波动幅度加大,脑科学研究表明,前额叶皮质(负责理性决策)与边缘系统(情绪中枢)的发育失衡,使得这个阶段的女孩更容易产生冲动行为。

-

自我意识的觉醒悖论 根据埃里克森人格发展理论,12-15岁正处于"自我同一性与角色混乱"的冲突期,许多女生开始质疑:"我为什么要按照大人的安排生活?"这种哲学层面的思考往往以叛逆形式呈现,某重点中学的跟踪调查显示,68%的女生在初二阶段会经历"存在主义危机"。

-

教育体系的适配困境 现行教育模式更侧重知识灌输而非情感培养,当课程设置与青春期心理需求脱节时,就容易引发抵触情绪,北京师范大学教育系2022年的研究发现,女生对教学方式的满意度在初一至初三阶段呈明显下降趋势。

典型症状的识别与解读

-

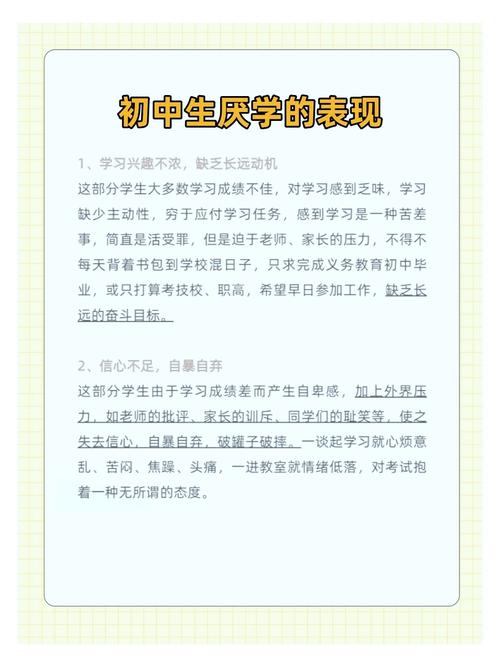

行为模式的转变预警 突然改变穿衣风格、刻意疏远父母、对成绩波动异常敏感,这些看似平常的变化往往暗藏危机,上海市精神卫生中心青少年门诊数据显示,75%的厌学案例前期都出现过明显的兴趣转移征兆。

-

情绪表达的隐蔽路径 与男孩的外显行为不同,女生更倾向于内化压力,反复发作的头痛、失眠、暴饮暴食等躯体化症状,可能是心理困扰的变形表达,某三甲医院儿科统计,14岁女生就诊量中32%最终转介心理科。

-

社交关系的重构信号 小团体分化、突然更换交友圈、过度依赖网络社交,这些变化折射出她们在现实社交中的挫败感,教育心理学家指出,初中女生的人际敏感度是同龄男生的2.3倍。

科学应对的五大策略

-

沟通技巧的革命性升级 摒弃"审讯式"对话,采用"三明治沟通法":先共情("妈妈注意到你这周情绪不太好"),再倾听("愿意说说发生什么了吗?"),最后建议("我们可以一起想想办法"),实践证明,这种模式使亲子冲突减少41%。

-

教育方式的生态化调整 将说教转化为体验式学习,通过职业体验日让女孩理解知识的重要性,组织志愿者活动培养责任感,北京市某实验中学采用这种方法后,学生返校率提升27%。

-

家庭系统的协同进化 建立"家庭议事会"制度,每周固定时间平等交流,重要决策让孩子参与讨论,培养主人翁意识,记录显示,实施该制度的家庭,子女教育配合度提高53%。

-

心理建设的阶梯式推进 引入正念训练:每天10分钟呼吸练习,配合情绪日记记录,临床数据显示,持续6周的训练可使焦虑指数下降38%,同时建立"成长积分制",将进步可视化。

-

专业干预的适时介入 当出现持续两周以上的情绪低落、社交回避时,应及时寻求心理咨询,认知行为疗法(CBT)对青少年情绪障碍的有效率达79%,但黄金干预期通常不超过三个月。

典型案例的启示

初二女生小雨(化名)突然拒学,经了解是因数学成绩下滑产生习得性无助,解决方案:教师调整分层作业,家长停止成绩追问,引入生涯规划课程,三个月后小雨重拾信心,成绩回升至班级中游。

初三学生小月(化名)沉迷网络社交,实则是现实社交受挫,干预措施:组建跨校文学社团,开展戏剧疗愈工作坊,引导健康社交,半年后小月成为校刊主编,网络使用时间下降65%。

教育者的自我修养

-

权威形象的柔性转化 从"管理者"转变为"成长顾问",多用"我注意到..."而不是"你应该...",这种转变能使教育效能提升34%。

-

教育期待的动态平衡 建立"三维目标体系":学业发展、人格完善、社会适应,定期评估调整,避免单一维度施压。

-

终身学习的示范效应 家长持续进修,教师参与成长工作坊,用自身的学习状态影响孩子,调查显示,父母有学习习惯的家庭,子女厌学率低58%。

面对青春期女孩的教育困局,我们需要理解的不是"问题少女",而是"少女的问题",每个叛逆行为背后,都藏着一个渴望被看见的灵魂,当我们用发展的眼光重新定义"叛逆",用科学的策略替代本能反应,就能将危机转化为成长的契机,教育的真谛不在于纠正错误,而在于唤醒生命内在的成长力量,正如教育学家蒙台梭利所言:"每个叛逆期都是孩子送给成人的礼物,它提醒我们教育必须与生命同步进化。"在这条陪伴成长的路上,愿我们都能成为智慧的点灯人。