当台灯下的时针指向九点,客厅里又传来熟悉的催促声:"作业还剩多少?""怎么还没写完?"这样的场景在无数家庭重复上演,孩子写作业必须全程监督的困境,折射出现代家庭教育中普遍存在的"橡皮擦效应"——家长越是用力擦拭作业过程中的每个错误,孩子自主学习的动力反而像被擦去的铅笔痕迹般逐渐消失,要真正打破这个困局,我们需要用教育的显微镜观察现象背后的深层机理,用发展的望远镜构建可持续的成长方案。

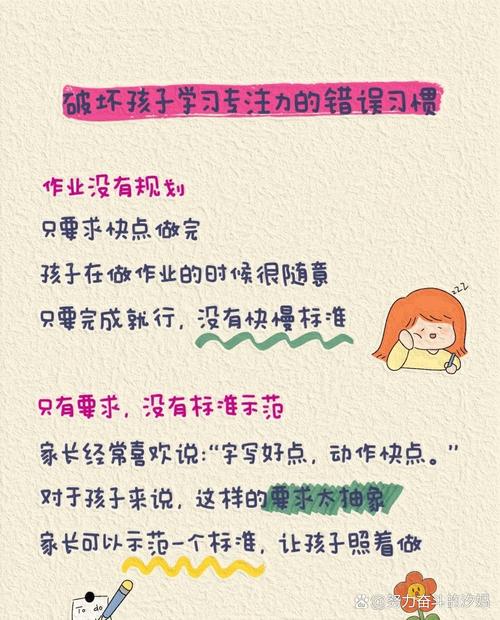

依赖式学习的病理分析 当我们翻开这个问题的表皮,会发现三个相互关联的病理特征:孩子的依赖心理已形成条件反射,他们将作业视为与父母共同完成的任务;家长无意识的过度干预演变成替代性学习,孩子的大脑就像长期使用拐杖的伤者,逐渐丧失了独立行走的肌肉记忆;外部动机的持续强化导致内在驱动力的萎缩,就像过度施肥的植物,根系反而变得脆弱,这种恶性循环的根源,在于我们混淆了"陪伴"与"替代"的界限,将短期效率置于长期能力培养之上。

教育转型的五维重构

-

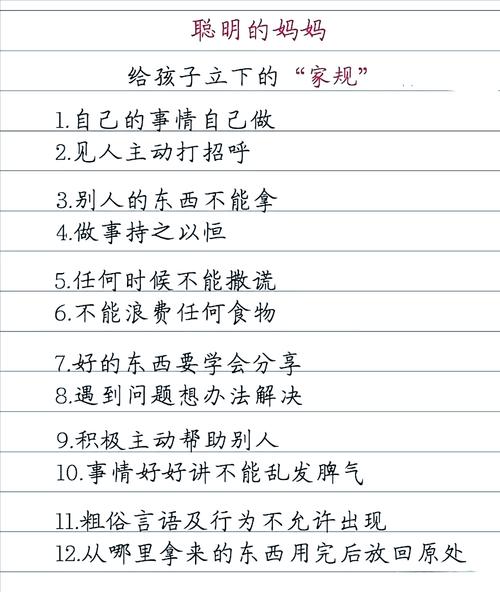

契约式学习:建立书面学习协议 与其每天口头催促,不如与孩子共同制定书面学习契约,这份契约应包含具体条款:每日作业开始时间、自主完成比例、求助规则等,例如约定"遇到难题先独立思考10分钟","完成80%内容后可申请协助",关键是要让孩子参与条款制定,用仪式感强化责任意识,北京市海淀区某小学的实践表明,使用学习契约的班级,三个月后学生自主作业时间平均提升47%。

-

环境再造:打造学习"第三空间" 将学习区域改造成具有"场所精神"的专属空间,这个空间需要三个要素:视觉隔离(用屏风或书架形成半封闭区)、时间可视化(放置沙漏或计时器)、成果展示墙,广东家庭教育研究会2023年的跟踪调查显示,拥有标准化学习空间的孩子,专注力持续时间是普通环境的2.3倍,更重要的是,这个空间要实行"家长准入制",就像图书馆需要保持安静,用物理边界建立心理边界。

-

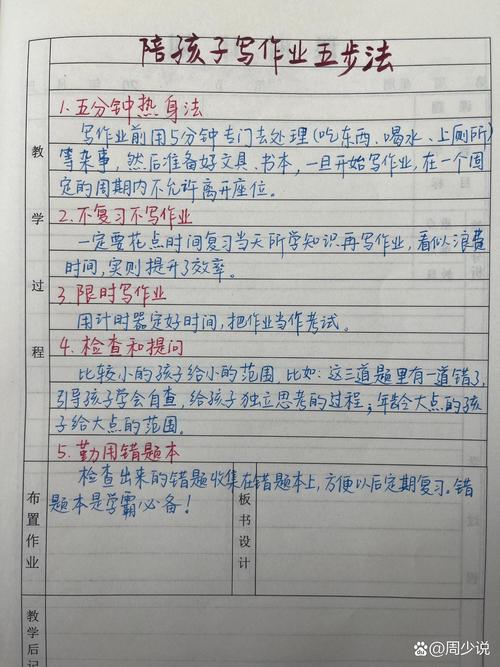

元认知训练:培养学习策略能力 教会孩子使用"作业拆解三板斧":第一步用荧光笔标出各科作业难易程度,第二步用便签纸预估每项耗时,第三步完成后在计划表上打钩并记录实际用时,这种可视化操作能提升元认知能力,北京师范大学认知实验室的研究证实,持续进行6周元认知训练的学生,作业效率提升32%,求助次数下降61%。

-

动机转化系统:构建成就回环 设计三级成就体系:即时奖励(完成单科作业可收集积分)、短期目标(集满20分兑换周末郊游)、长期荣誉(月度自主学习之星),关键要设置恰到好处的挑战梯度,就像游戏关卡设计,让每个成就都处在"最近发展区",上海某国际学校的案例显示,这种游戏化管理系统使学生的作业自主完成率从58%提升至89%。

-

渐进式撤退:实施陪伴降级计划 制定为期21天的撤退路线图:第1-3天保持可见陪伴,但仅回应主动求助;第4-7天移至三米外阅读;第8-14天在相邻房间处理事务;第15-21天完全退出学习空间,每个阶段都要进行复盘对话,用"今天哪个时刻你觉得自己处理得很棒?"这样的提问强化成功体验,杭州家庭教育指导中心的跟踪数据显示,完成撤退计划的家庭,亲子冲突频率下降76%。

长效机制的建设要点 在实践上述方案时,需要把握三个关键原则:首先是容错机制,允许孩子在自主过程中出现质量波动,就像学步期的踉跄;其次是示范效应,家长要在孩子学习时段同步进行自我提升活动,营造家庭学习场域;最后是定期校准,每两周召开家庭会议,根据作业记录本分析进步曲线,调整策略参数。

教育的真谛不在于塑造完美的作业机器,而在于培养能自我导航的学习者,当我们把监督的焦虑转化为信任的智慧,把催促的声调转化为期待的注视,孩子们终将在自主探索中完成从"要我学"到"我要学"的蜕变,这个过程或许会有反复和波折,但正如破茧的蝴蝶需要独自挣扎才能展翅,孩子的成长也需要在适度的留白中积蓄力量,让我们做智慧的守望者,在恰当的距离守护,在关键的时机指引,静待自主之花自然绽放。