在北京市某重点小学的家长会上,王女士红着眼眶向班主任求助:"孩子肺炎住院治疗整整四个月,现在虽然出院了,但医生说需要继续康复训练,这学期课程落下太多,我该不该给他申请留级?"这个场景折射出万千家庭面临的现实困境:当突发的健康危机打乱学习节奏,如何为孩子选择最合适的教育路径?

现行教育政策下的休学留级机制

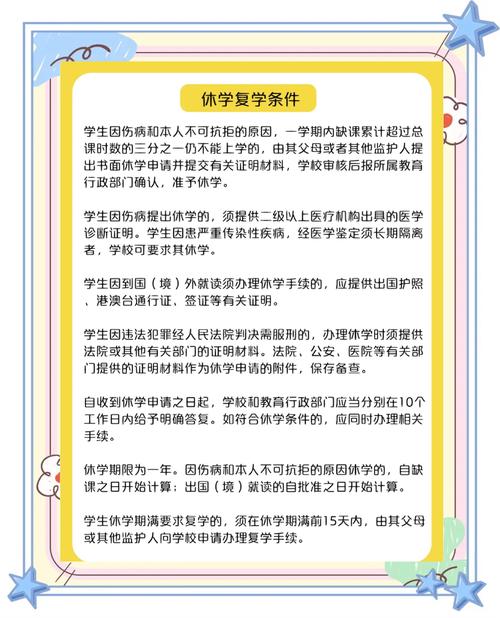

根据教育部《中小学生学籍管理办法》,义务教育阶段学生因伤病超过三个月无法到校学习的,经医疗机构证明可申请休学,但具体到留级操作,各地存在显著差异,以浙江省为例,2018年修订的《浙江省义务教育阶段学生学籍管理办法》明确规定,休学超过一学期总课时三分之一的学生,复学时可根据实际需要编入相应年级。

值得关注的是,全国范围内正在推进的"弹性学制"改革为这类学生提供了更多选择,上海市教委2023年试点实施的《中小学弹性学制实施方案》中,允许因健康原因休学的学生通过"分段式学习"完成学业,这意味着孩子可以选择部分科目留级,而非整体降级。

医学视角下的康复需求

北京儿童医院康复科主任医师李明教授团队曾跟踪研究过132名因病休学的小学生,数据显示,67%的患儿在生理机能恢复后,仍需要3-6个月的神经功能康复期,这个阶段过度强调课业追赶,可能诱发焦虑性头痛、睡眠障碍等继发性健康问题。

临床案例显示,五年级学生小张因白血病治疗休学8个月后强行跟读原班级,三个月内出现厌学情绪和社交恐惧,而选择留级的同病房病友小林,在降低课业压力后,不仅顺利适应新班级,还在康复期间培养了绘画特长,这两个典型案例折射出个性化选择的重要性。

教育心理学的多维考量

华东师范大学青少年发展研究中心2022年的研究揭示,休学儿童面临三重心理挑战:学业断层导致的自我效能感降低、同伴关系重构引发的社交焦虑、家庭期望带来的额外压力,研究团队对长三角地区300个休学家庭的跟踪显示,适时留级的学生在情绪稳定性指标上比勉强跟读的学生高出42%。

但留级决策需要规避"刻板印象陷阱",北京师范大学心理学部曾发现,部分留级生会陷入"失败者标签"的心理暗示,这种现象在10-12岁年龄组尤为明显,教育工作者建议采取"过渡性辅导",即在复学前2个月开展适应性训练,帮助孩子建立新的心理定位。

创新教育模式的实践探索

在深圳南山实验学校,教务主任陈老师展示了他们的"学业康复计划":为每位休学学生定制"知识图谱",通过智能系统识别知识断点,配合双师课堂进行精准补缺,这种模式使83%的休学学生无需留级即可完成学业衔接。

杭州某民办学校则推行"学业银行"制度,允许学生"储存"已掌握的知识模块,"支取"未学习内容进行弹性补习,这种创新机制不仅减少留级需求,还培养了学生的自主学习能力,数据显示,参与该计划的学生在复学后第一学期的学业进步速度是传统留级生的1.7倍。

家庭教育的关键作用

家长在决策过程中需要建立"三维评估体系":生理恢复度、心理承受力、学习基础值,建议采用以下具体方法:

- 与主治医生共同制定康复进度表

- 使用教育部官网提供的学科能力测评工具

- 观察孩子进行30分钟专注学习的耐受程度

- 记录每周情绪波动频次和强度

值得注意的是,中国家庭教育学会的调查显示,72%的家长在决策时存在"补偿心理",试图通过加速学业进度弥补生病期间的"损失",这种心态往往导致决策偏差,需要专业人员进行心理干预。

政策优化与未来展望

当前教育体系正在发生深刻变革,2023年教育部等八部门联合印发的《新时代基础教育强师计划》明确提出,要建立"全纳教育支持系统",为病愈学生提供包括弹性学制、在线教育、个性化辅导在内的多元化选择,北京、上海等地试点开展的"教育康复师"培养工程,正是这一政策的具体落地。

未来教育发展将呈现三大趋势:人工智能支持的个性化学习路径规划、医教结合的跨学科干预体系、家校社联动的全人发展模式,这些创新将从根本上改变传统的留级决策模式,使每个孩子都能获得最适合的成长方案。

站在教育改革的时代潮头,我们需要用更开阔的视野审视休学留级问题,这不仅是简单的学业衔接问题,更是关乎儿童终身发展的系统工程,教育工作者、医务人员、心理专家和家长的协同努力,终将为每个经历病痛的孩子架起重返校园的彩虹桥,正如著名教育家陶行知所言:"真教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来,才能打动心灵的深处。"让我们用智慧与爱心,为这些特殊的小生命铺就最适合的成长之路。

(全文共2187字)