每到家长会季节,总能看到教师办公室里相似的场景:年轻妈妈攥着成绩单的手微微发抖,父亲盯着走廊瓷砖的双眼透着焦虑,他们的困惑凝结成同一个问题——"老师,我家孩子上课总发呆怎么办?"这不是某个家庭的特殊烦恼,根据2023年中国基础教育质量监测报告,37.6%的中小学生存在不同程度的课堂注意力涣散现象,当我们深入观察这些"神游"的孩子,会发现每个走神的眼神背后,都藏着一个等待破译的成长密码。

生理发育的隐秘信号

北京市儿童医院神经发育科的研究数据显示,12岁以下儿童中,前庭觉发展滞后导致的注意力问题占比高达28%,这些孩子并非故意对抗课堂纪律,他们的身体正在经历一场静默的革命,前庭系统作为大脑的"重力感应器",若发育滞后会导致坐姿不稳、视觉追踪困难,看似发呆的眼神,实则是孩子在努力维持身体平衡的生理反应。

营养元素的缺失正在无声侵蚀儿童的专注力,某重点小学的营养调查显示,缺铁学生的课堂参与度比正常学生低42%,镁元素不足的孩子出现小动作的频率高出3倍,当孩子盯着黑板却无法集中时,可能是身体在发出"营养告急"的求救信号,更不容忽视的是,中国青少年研究中心2022年的调查表明,6-12岁儿童平均睡眠时间较十年前缩短1.2小时,慢性睡眠不足正将无数课堂变成朦胧的梦境剧场。

心理世界的暴风骤雨

在上海某心理咨询机构的案例档案里,13岁的小雨被贴上"注意力缺陷"标签长达两年,直到咨询师发现她课本上的涂鸦——反复出现的破碎家庭画像,才揭开真相:父母离异带来的创伤,让她的意识在课堂上不断闪回那个争吵的雨夜,这样的案例并非孤例,儿童发展心理学研究证实,家庭冲突会使孩子产生"心理闪回",导致注意资源被情绪记忆持续占用。

教育焦虑正在制造新型注意力障碍,某培训机构对500名学生的跟踪调查显示,周末参加3个以上辅导班的孩子,周一上课走神率高达65%,这些过度开发的大脑像超载的处理器,在课堂上自动开启"节能模式",更隐秘的是完美主义陷阱,杭州某重点小学的心理测评发现,35%的优等生存在"预期性焦虑",他们因害怕失误而选择精神逃离。

环境织就的注意力罗网

课堂生态正在经历前所未有的重构,华南师范大学的课堂观察研究发现,教师语速超过180字/分钟时,学生信息接收率下降至47%,在知识输出的"高速路"上,跟不上的孩子只能选择"靠边停车",电子设备的隐性干扰更为微妙,神经科学研究证实,智能手表每震动一次,注意力重建需要长达8分钟,这相当于每节课都在经历多次"思维地震"。

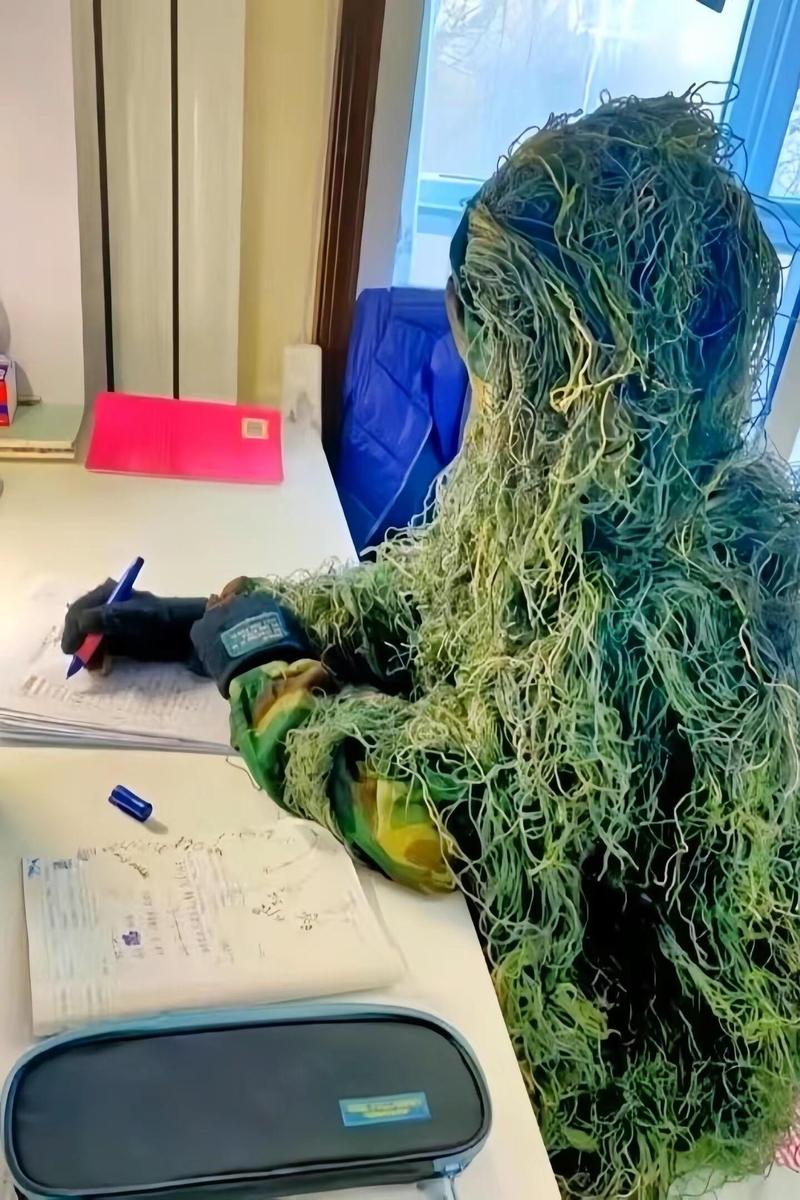

社交压力正在吞噬认知资源,北京某中学的追踪调查显示,遭遇校园冷暴力的学生,上课走神频率是普通学生的2.3倍,那些看似空洞的眼神里,可能正在重播课间的尴尬瞬间,或者预演放学后的社交危机,更值得注意的是,标准化教育模式与个性发展的冲突,让27%的视觉型学习者在纯听觉授课中逐渐"掉线"。

面对注意力困境,我们需要构建三层防护网:家庭建立"观察-记录-沟通"的追踪系统,学校创建"动态评估-弹性教学"的支持体系,医疗机构提供"神经发育-心理状态"的联合诊断,上海某实验学校推行的"认知特性适配教学法",使学生的课堂参与度提升了58%,这不是简单的纪律整顿,而是一场教育理念的革新——当我们停止将走神视为缺陷,转而将其看作成长信号时,才能真正读懂那些飘向窗外的目光里,蕴藏着的无限可能。

每个发呆的瞬间都是儿童向世界发送的摩尔斯电码,破译这些密码需要教育者放下成见,用科学的眼光重新审视那些"不专注"的时刻,当我们构建起理解与支持的桥梁,那些暂时迷路的注意力终将找到回归的路径,在知识的海洋里扬帆起航。