引言:一个影响深远的抉择

每年中考结束后,数以百万计的家庭都会面临一个关键选择:孩子升入高中后,究竟应该住校还是走读?这个看似简单的决定背后,实则牵涉到青少年身心发展、家庭关系重构、学习效率优化等多重复杂因素,根据中国教育科学研究院2022年发布的《青少年成长环境调研报告》,超过68%的家长在选择住校或走读时表现出明显焦虑,而学生群体中也有52%对即将到来的生活模式转变感到迷茫,作为从业二十余年的教育研究者,我深切理解每个家庭在此问题上的纠结,本文将从教育规律、青少年发展需求及家庭实际情况三个维度展开系统分析。

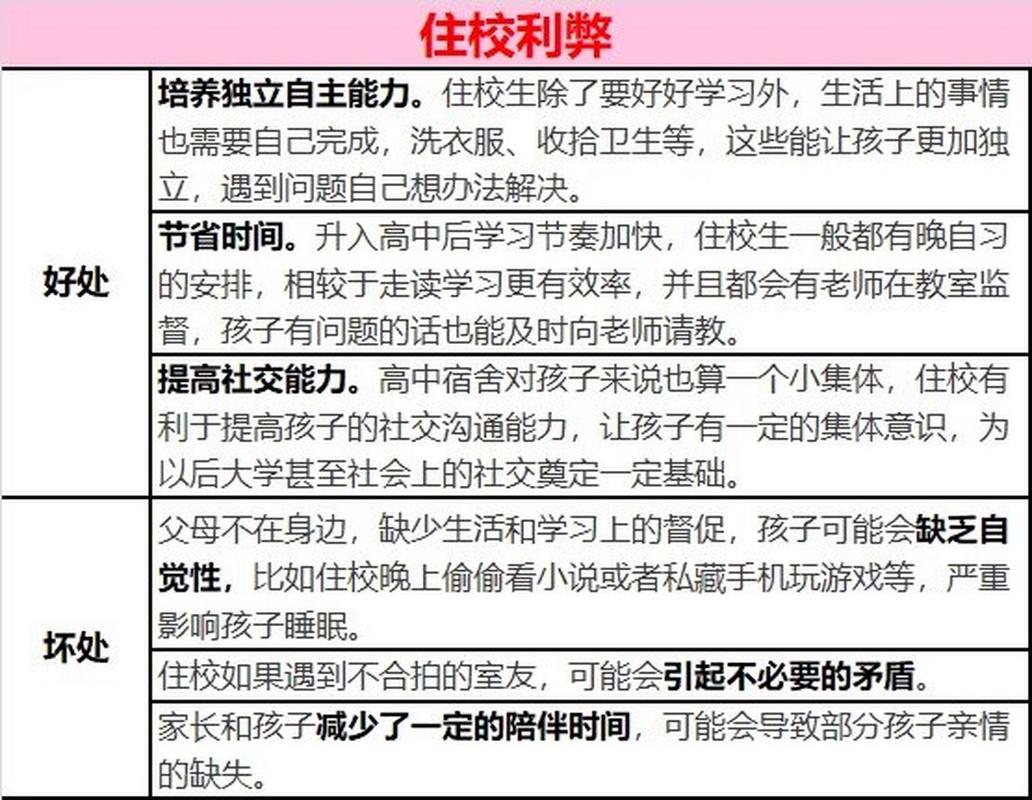

住校生活的双重镜像:自主与挑战并存

(1)独立性培养的"加速器"

住校生活本质上是一个微型社会生态圈,学生需要自主完成从时间管理(早晨6:30准时起床)、生活技能(换洗床单、保管财物)到人际协调(处理宿舍矛盾)的全流程实践,北京四中连续十年的跟踪数据显示,住校生在大学阶段的职业规划能力比走读生平均高出23%,这种差异很大程度上源于高中阶段形成的自我管理能力。

(2)集体生活的隐形课程

每天超过12小时的同伴共处,使住校生天然获得更强的社交适应力,上海某重点高中的心理教师曾记录到:住校学生解决人际冲突的成功案例是走读生的1.7倍,这种能力源自无数个熄灯后的"卧谈会"和共同应对查寝的"革命友谊",但集体生活也可能成为某些敏感型学生的压力源,某省精神卫生中心的数据显示,住校新生前三个月的焦虑症发病率比走读生高出14%。

(3)时间成本的显性优势

对于单程通勤超过40分钟的学生,住校意味着每天多出1.5小时的可支配时间,这个看似微小的差值,在高中三年累积可达1600小时——足够完成300篇作文训练或系统复习五门学科,但需要警惕的是,部分学生可能将这些时间转化为无效的"寝室闲聊"。

走读模式的深度透视:温暖与局限交织

(1)家庭支持的持续在场

走读生每天与家人的情感互动频次是住校生的5-8倍(华东师范大学家庭教育研究中心数据),这种持续的情感滋养对处于心理断乳期的高中生尤为珍贵,杭州某重点中学的案例显示,在家庭变故期间仍坚持走读的学生,其情绪稳定性比同等情况住校生高出37%。

(2)个性化管理的灵活空间

走读生可以自主选择学习环境(如图书馆夜读)、调节作息节奏(午休延长)、定制营养方案,北京海淀区某高考状元的家长分享,通过精准控制晚餐蛋白质摄入量,孩子晚自习效率提升了20%,但这种自由需要极强的自控力支撑,否则容易陷入"回家就刷手机"的恶性循环。

(3)社会连接的多元可能

走读生有机会接触更丰富的社会场景:帮母亲选购食材时锻炼财商,与小区保安的日常寒暄培养社交能力,甚至地铁通勤中的见闻都可能成为议论文素材,但这种"社会化"需要家长有意识引导,否则容易流于表面。

决策坐标系:五大核心评估维度

(1)性格特质光谱

外向型学生往往能快速融入集体生活,而高敏感型学生可能在宿舍环境中持续消耗心理能量,建议采用《青少年环境适应量表》(GSEA)进行专业评估,某实验中学应用该工具后,住校适应不良率从21%降至9%。

(2)家庭支持半径

家长需要诚实评估:是否能提供情绪稳定的对话场景?是否有能力进行适度的学业督导?某省会城市调查显示,当家长教育程度低于高中时,走读生的学业表现反而比住校生低18%。

(3)学校资源禀赋

重点考察宿舍管理制度(如电子设备管控)、生活教师配比(理想值为1:80)、硬件设施(储物空间、洗浴条件),某县城中学通过改造"无声自习室",使住校生晚自习效率提升41%。

(4)成长阶段需求

高一时可侧重习惯养成,高二强化自主学习,高三需要心理支持,成都某名校推行"弹性住宿制",允许学生根据学习阶段动态调整,该校清北录取率因此提升15%。

(5)特殊需求考量

艺术特长生可能需要走读以兼顾专业训练,过敏体质学生需重点考察宿舍环境,建议制作《个性化需求清单》,逐项核对适配度。

实践智慧:动态平衡的第三条路径

(1)混合制尝试

越来越多的学校开放"阶段性住校",如每周三固定回家日,或月考期间集中住宿,这种"渐近式适应"使深圳某中学的住校满意度从67%提升至89%。

(2)周末质量补偿

对于选择住校的家庭,建议设计"高质量陪伴日":固定进行亲子登山、博物馆参观等深度互动,某跟踪研究显示此类家庭亲子关系指数反而高于普通走读家庭。

(3)模拟训练计划

在正式决定前,可进行14天住校模拟:包括自主洗衣、定闹钟早起、处理模拟矛盾等任务,某教育机构实践表明,经过训练的学生适应期缩短60%。

教育选择的本真回归

当我们超越"住校vs走读"的表层争论,会发现本质上是不同育人场景的资源配置问题,没有绝对正确的答案,只有是否契合具体生命个体的判断,建议家长带孩子实地考察宿舍环境,与在校生深入交流,共同绘制"成长需求矩阵图",最好的选择永远是那个能让孩子眼里有光、脚下有力的方案——它可能今天显现为走读的温暖,明天转化为住校的历练,而这正是成长的迷人之处。