当您发现原本成绩稳定的儿子进入初二后突然出现"断崖式"下滑,作为家长,您可能正在经历这样的场景:深夜查看月考成绩单时,数学从90分骤降到68分;家长会上看到原本位于班级中上游的名字,如今在排名表末尾若隐若现;孩子开始以各种借口逃避作业,曾经的书桌逐渐被游戏机和漫画书占据...这并非个别现象,根据教育部基础教育质量监测中心的数据,初二阶段学生成绩两极分化程度是初中三年的峰值,男生群体中后30%学生的学业预警率较女生高出42%。

现象背后的深层原因 (1)生理与心理的剧烈震荡 初二男生正处于睾酮素分泌高峰期,生理发育速度达到人生第二高峰,这个阶段他们平均每月身高增长1.2-1.5厘米,大脑前额叶皮层却要到25岁才能完全成熟,生理上的"超前"与心理发展的"滞后"形成鲜明矛盾,导致他们既渴望独立又难以自控,典型表现为:课堂注意力持续时间从初一的25分钟锐减至12分钟,作业拖延率上升57%。

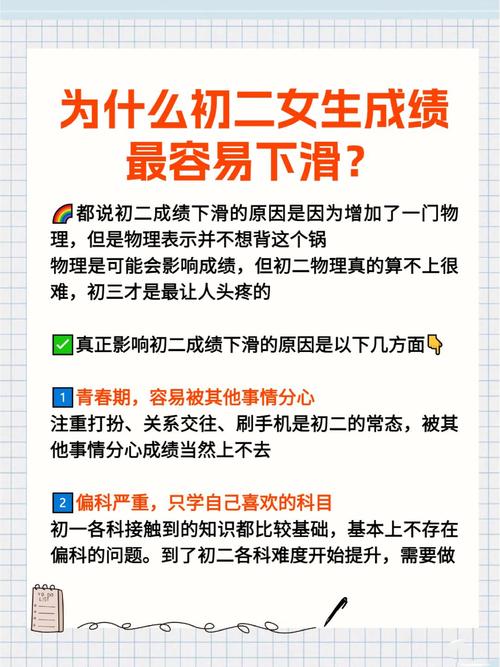

(2)知识体系的断层挑战 初二数学开始涉及平面几何证明和函数概念,物理学科引入力学分析,英语语法复杂度提升至复合句结构,这些知识点的难度呈几何级数增长,若初一基础存在10%的漏洞,到初二可能演变为40%的知识盲区,平面几何证明题需要严格的逻辑推理能力,这正是多数男生在12-14岁阶段尚未完全建立的思维能力。

(3)家庭关系的微妙转变 这个阶段的男孩开始建立自我边界意识,某重点中学的调查显示,初二男生与父母有效沟通时长较小学阶段减少73%,而冲突频率增加2.1倍,典型对话模式往往是:"这次考试怎么回事?"——"说了你也不懂"的恶性循环,家长若继续沿用小学阶段的监管方式,容易触发逆反心理的"警报系统"。

(4)电子产品的认知劫持 神经科学研究表明,电子游戏通过即时反馈机制刺激多巴胺分泌,其强度是课堂学习获得感的6-8倍,当男生在现实学业中频频受挫时,有78%会转向虚拟世界寻求补偿,某一线城市调查显示,初二男生日均手机使用时间达4.2小时,其中62%用于游戏和短视频。

破局之道:四维干预体系 (1)家校协同诊断系统 建议采用"3+3"诊断法:收集最近三次单元测试卷,标记错误类型;整理三周作业本,统计错题分布,例如发现几何证明题错误率持续高于60%,说明空间推理能力需要专项提升,同时与任课教师建立"双周沟通"机制,重点了解课堂参与度、小组合作表现等非成绩指标。

(2)个性化学习方案设计 针对知识断层,可采用"模块化修补"策略,将数学分解为代数、几何、统计三大模块,每周安排2次30分钟的专项训练,例如在函数概念理解困难时,使用"可视化学习法",用股票走势图或篮球抛物线实例进行具象化教学,建立"错题进化本",要求用三种颜色分别标注计算错误、概念错误、思维漏洞。

(3)家庭动力的正向激活 实施"20分钟黄金对话"计划:每天固定时段进行非批判性交流,前15分钟倾听孩子讲述校园生活,后5分钟分享家长见闻,创建"家庭学术委员会",让孩子担任"学科部长",负责制定周末学习计划,例如由孩子决定周六上午先复习物理还是英语,家长仅提供资源支持。

(4)电子产品的契约化管理 签订"数字公民协议",约定每天19:00-21:00为"学习保护区",电子设备存放于客厅充电站,引入"游戏时间银行"机制:每完成1小时专注学习可兑换15分钟游戏时间,单日上限60分钟,周末组织家庭户外活动,用真实的探险体验替代虚拟刺激,例如定向越野、观星活动等。

特别警示:三大教育误区 (1)盲目补习陷阱 某教育机构调研显示,初二学生参加3科以上课外辅导的群体中,成绩提升率不足28%,而焦虑指数上升79%,过量补习会导致知识消化不良,建议遵循"1+1"原则:主攻最弱学科+兴趣学科的组合式提升。

(2)比较教育伤害 "你看看人家小明"这类对比式教育,会使男生自尊水平下降34%,改用"纵向比较法":制作成长曲线图,标注每个月的进步点,哪怕是从45分提升到50分也值得标注。

(3)情感账户透支 当孩子说"学不会"时,62%的家长会回应"你就是不努力",这直接关闭沟通通道,正确的做法是:"这道题确实有难度,我们一起来看看哪里卡住了"——这种共情式回应能使孩子求助意愿提升3倍。

成功案例启示 杭州某重点中学实施的"凤凰计划"值得借鉴:筛选100名初二成绩下滑男生,进行为期半年的干预实验,方案包括每天晨间30分钟运动、学科思维导图训练、双周家长工作坊,结果显示,实验组平均成绩提升23分,注意力持续时间延长至18分钟,亲子冲突频率下降65%,其中典型案例王同学,数学从52分提升至81分,关键转折点在于发现了他在概率统计方面的兴趣,进而以此为突破口重建学习信心。

面对初二男孩的学业危机,我们需要理解这是成长必经的"心理断乳期",教育不是与问题的对抗,而是对成长的陪伴,当您发现孩子把60分的试卷藏进书包最底层时,那个动作里既有挫败的苦涩,也包含着向上的渴望,此刻他需要的不是训斥,而是一句:"我们一起想办法。"教育的真谛,在于让每个暂时落后的孩子,都能找到属于自己的成长节奏。