部分)

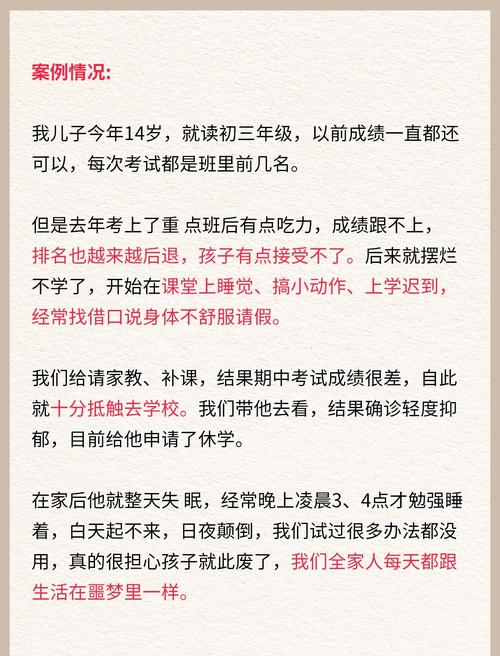

初二教室的最后一排,李晓明把课本立起来挡住脸,偷偷在作业本上画漫画,这是本学期第三次月考后,他发现自己与班级平均分的差距从15分拉大到27分,班主任的谈话、父母的责备、同学的疏远,让他对学校的抵触情绪日益加深,这个案例并非个例,据2023年全国基础教育调查显示,初二阶段学生厌学率较其他年级高出38%,成为青少年教育的重要转折点。

理解初二厌学的深层动因

-

生理心理的剧烈震荡 初二学生正处于青春期风暴中心,下丘脑-垂体-性腺轴活动加剧导致荷尔蒙水平剧烈波动,此时前额叶皮层发育仅完成80%,情绪调节能力薄弱,某重点中学的心理咨询记录显示,初二学生情绪失控频率是初一学生的2.3倍,这种生理变化直接影响学习专注度。

-

学业压力的结构性转变 初中知识体系在初二发生质变,数学引入几何证明,物理学科启动,英语时态增加到8种,某市教研室统计显示,初二上学期知识量是初一下学期的1.7倍,但教学进度反而加快12%,这种"陡坡效应"导致62%的学生出现阶段性知识断层。

-

社交关系的重构危机 同伴认同需求达到顶峰,但集体中的定位变得模糊,某教育机构对500名初二学生的调查发现,42%的学生认为"在班级找不到存在感",31%存在明显的人际焦虑,这种社交压力往往以逃避学习的形式外化。

-

家庭期待的错位投射 家长普遍存在"初二决定中考"的认知偏差,将焦虑转化为加码的课外辅导,某省会城市调查显示,初二学生周末平均参加2.7个补习班,但学习效率反而下降18%,这种过度干预容易引发逆反心理。

破解困境的实践策略

认知重塑:搭建成长型思维框架 帮助学生建立"暂时性困难"的认知模式,例如将"我学不好数学"转化为"我暂时没找到适合的数学学习方法",北京某重点中学的实验表明,经过3个月成长型思维训练,学生面对难题的坚持时间延长47%。

具体实施:

- 制作"进步可视表":记录每日微小进步

- 设置"错误分析本":将错题转化为学习机会

- 开展"榜样故事会":分享名人克服困难经历

目标重构:建立阶梯式成就体系 摒弃空洞的"考重点高中"口号,制定可触达的短期目标,例如将"提高英语成绩"拆解为"每周掌握10个重点短语",上海某初中实践显示,将大目标分解为5个连续小目标后,学生完成率提升至83%。

操作模板:

- 周目标:掌握3个数学解题模型

- 半月目标:完成2次完整单元复习

- 月目标:提升单科成绩5-8分

家庭沟通:建立情感支持系统 采用"3T沟通法则":Tone(语调)、Timing(时机)、Technique(技巧),避免在考试后立即谈论成绩,选择情绪平稳时,用"我观察到..."句式开启对话,广州家庭教育指导中心数据显示,运用此方法的家庭,亲子冲突减少61%。

沟通升级方案:

- 设立"无批评日":每周固定时间只倾听不评价

- 创建"成就箱":收集孩子各种形式的成功证明

- 实施"角色互换":每月体验对方的生活日常

学习赋能:打造个性化支持方案 针对不同厌学类型定制解决方案:

- 知识断层型:启动"微课补漏计划",每天15分钟专项突破

- 动力不足型:实施"兴趣联结策略",将爱好与学科结合

- 方法失当型:引入"学习策略工作坊",教授思维导图等工具

某实验学校采用该方案后,初二学生日均有效学习时间增加1.2小时,作业完成率提高至92%。

环境调适:构建支持性成长生态 教室环境改造:

- 设置"静心角":配备降噪耳机、压力释放玩具

- 创建"互助小组":4-5人异质分组,定期轮换

- 开发"学科走廊":将知识点转化为互动游戏

家校协同机制:

- 建立"成长日志":三方记录学生每日亮点

- 举办"教育会诊":每月家校联合制定调整方案

- 开设"家长学堂":教授青春期教育策略

典型案例的转化路径 杭州某中学王同学,初二上学期数学连续三次不及格,产生严重厌学情绪,干预小组采取以下措施:

- 认知评估:发现其空间思维能力突出但逻辑推理薄弱

- 目标调整:从几何模块切入建立信心

- 方法改进:引入3D建模软件辅助立体几何学习

- 环境支持:安排数学课代表结对辅导 经过12周干预,该生数学成绩提升至班级中游,学习投入度提高76%。

长效机制的建立

- 学校层面:建立"初二护航工程",包含心理测评、学业预警、特长发展三大模块

- 教师层面:实施"成长导师制",每位教师定向跟进5-8名学生

- 家长层面:推行"教育合伙人"计划,提供系统养育指导

- 学生层面:组建"自主管理委员会",培养自我决策能力

初二厌学现象犹如青春期的"心理麻疹",既是危机更是成长契机,北京师范大学追踪研究发现,成功度过初二危机的学生,在高三阶段展现更强的抗压能力和自我调控水平,教育的真谛不在于避免跌倒,而在于教会跌倒后站起的智慧,当我们用理解代替指责,用支持替代控制,用成长思维替换固化评判,每个孩子都能在穿越迷雾后,遇见更好的自己。

(全文共1673字)