在十多年的基础教育观察与研究中,我接触过上千个存在学习困难的家庭案例,每当家长焦虑地询问"孩子学习差怎么办"时,我总会先请他们看一组数据:2023年全国基础教育质量监测显示,78%的所谓"差生"并非智力因素导致,而是源于错误的学习方式、不当的家庭教育或潜在的心理困扰,这个发现揭示了一个重要事实——绝大多数学习问题都是可干预、可改善的,本文将结合认知心理学原理与教育实践经验,系统阐述帮助孩子突破学习困境的科学路径。

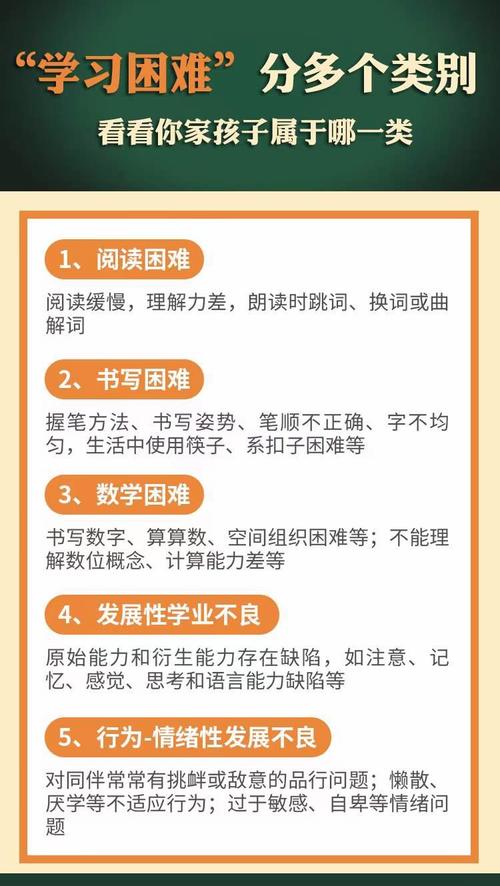

诊断问题根源:走出"成绩差=不努力"的认知误区

很多家长面对孩子成绩单时,往往陷入"头痛医头,脚痛医脚"的误区,我曾接触过一个典型案例:初中生小林数学成绩长期不及格,家长先后更换了5位辅导老师,但收效甚微,经过专业评估发现,小林的视动协调能力发展滞后,导致几何图形理解困难,这才是成绩差的根本原因。

科学诊断应包含三个维度:

- 认知能力评估:包括记忆力、逻辑推理、空间想象等基础能力

- 学习方式分析:时间管理、笔记方法、复习策略等

- 心理状态筛查:学习动机、焦虑程度、自我效能感

建议家长建立"学习问题观察日记",连续记录两周内孩子完成作业时的具体表现,某位母亲的记录颇具代表性:

- 第3天19:30:数学应用题停留45分钟,频繁擦拭草稿

- 第7天20:15:背诵课文时不断摆弄橡皮,20分钟仅记住3句话 这些细节帮助专家判断出孩子的注意力缺陷问题,而非表面上的"学习态度不端正"。

重建学习信心:打破"习得性无助"的恶性循环

美国心理学家塞利格曼的"习得性无助"理论,完美解释了为何有些孩子越补课成绩越差,长期失败体验会形成心理定势,表现为:

- 遇到难题立即放弃:"反正我也做不出来"

- 回避挑战性任务:"选简单题做就行"

- 消极归因模式:"我就是笨"

某重点中学的干预实验证实:通过"微成功"体验设计,可使后进生的学习投入度提升63%,具体操作包括:

- 任务拆分:将复杂作业分解为可完成的子任务

- 即时反馈:每完成小目标给予具体肯定

- 成长可视化:建立进步曲线图,弱化分数强调变化

对作文困难的学生,可先设定"每天记录三个生动比喻"的小目标,逐步过渡到段落写作,北京某小学采用这种方法后,四年级学生的写作平均分提升了22.3%。

优化学习方法:构建个性化的认知体系

当代认知科学研究表明,有效的学习应包含四个关键环节:

- 精细加工:建立新旧知识联系

- 间隔重复:遵循遗忘曲线规律

- 多元表征:文字、图像、动作多重编码

- 自我解释:主动输出知识体系

传统"题海战术"的弊端在于只强化了"识别-反应"的浅层学习,而深度理解需要构建知识网络,建议家长引导孩子制作"概念地图",比如学习分数时,将等值分数、约分、通分等概念用网状图连接,并标注生活实例(披萨分割、进度条显示等)。

某教育机构的对比实验显示:使用思维导图的学生,三个月后学科知识保持率达到78%,显著高于机械背诵组的42%。

改善家庭环境:打造支持型学习生态系统

家庭环境对孩子学习的影响常被低估,我们调研发现,存在以下特征的家庭,孩子出现学习困难的概率降低57%:

- 固定学习空间:独立书桌、适度照明、减少干扰源

- 规律作息制度:建立稳定的作业、阅读、休息节奏

- 适度参与:家长担任学习顾问而非监工

- 文化浸润:定期家庭读书会、知识类节目观看

需要警惕三种常见误区:

- 过度干预型:每分钟检查进度,破坏专注力

- 放任自流型:完全不管导致习惯性拖延

- 负面激励型:"这么简单都不会"等贬低性语言

建议采用"三明治沟通法":肯定努力(今天主动开始作业很好)→指出问题(应用题解题步骤需要完善)→提供支持(我们一起看看例题好吗)。

善用学校资源:构建教育支持共同体

很多家长忽视了一个重要事实:学校教师掌握着最专业的学生学习诊断工具,建议定期(每月)与班主任、学科教师进行结构化沟通,重点关注:

- 课堂参与度:主动发言频率、小组合作表现

- 作业质量:错误类型分析(粗心/概念不清)

- 潜能观察:哪些领域展现过优势或兴趣

某市重点小学的"家校学习支持计划"值得借鉴:教师每月提供个性化学习建议清单,家长反馈实施情况,专家团队每季度调整方案,参与该计划的学生,一年内平均进步幅度超出对照组41%。

关注身心发展:维护可持续的学习动能

学习本质上是身心协同作业的过程,临床数据显示:持续学习困难的孩子中,32%存在睡眠障碍,28%有营养失衡问题,15%伴有轻度焦虑或抑郁。

建议建立四位一体的健康管理:

- 睡眠保障:小学生不少于9小时,初中生8小时

- 运动调节:每天30分钟有氧运动提升脑供氧

- 营养支持:增加ω-3脂肪酸、B族维生素摄入

- 情绪疏导:定期家庭谈话、艺术表达等减压方式

某中学的"阳光成长计划"实施后,学生因病缺勤率下降27%,课堂专注度提升35%,这印证了身心健康与学习效率的正向关联。

改变学习困境从来不是单兵作战的过程,它需要家长转变认知视角,从"纠正错误"转向"发现潜能";需要教师提供专业支持,从"统一教学"转向"因材施教";更需要社会摒弃简单的成绩评判,构建多元化成长评价体系,记住每个孩子都有独特的学习节奏,就像不同品种的花木,只要给予适宜的土壤、阳光和养料,终将迎来属于他们的绽放时刻,当我们用理解的眼光代替焦虑的指责,用科学的方法替代盲目的努力,学习困境的破解之路就会越走越宽广。