当清晨的阳光洒满教室,二年级三班的班主任李老师发现小宇的作业本依旧空白,这样的情况已经持续三周,家长多次反映孩子在家能按时完成作业,但在校期间却总是静坐发呆,这个看似简单的作业拖延现象,折射出低年级学童特有的成长密码,需要教育工作者以专业视角进行系统性干预。

行为背后的多维成因分析

-

生理发展特征 二年级儿童平均注意力持续时间为18-25分钟,超出此阈值的课堂作业时间容易引发生理性抗拒,小宇的案例中,上午最后一节课的作业时段恰逢血糖水平下降期,其体内葡萄糖浓度较第一节课降低23%,直接影响前额叶皮层的工作效能。

-

心理认知机制 此时段儿童尚未建立完整的任务价值判断体系,当作业难度超出"最近发展区"时,学生会产生认知闭合倾向,某重点小学的跟踪调查显示,数学作业中超过3个解题步骤的题目,学生回避率高达61%。

-

环境交互影响 教室声光环境、同桌行为模式等外在因素构成隐形干扰源,某教育研究院的对照实验表明,临窗座位学生的作业完成速度比教室中部学生慢15%,这与外部视觉刺激的干扰度呈正相关。

家校联合干预方案

-

建立动态监测系统 建议采用"三色记录法":教师用绿色标注专注时段,黄色记录分心节点,红色标记完全停滞期,家长同步记录晚间作业的启动时间、中断次数等数据,通过双周对比发现行为模式。

-

制定阶梯式目标 将整页作业分解为"启动-持续-完成"三阶段,例如先设定"独立书写5分钟"的初级目标,达标后逐步延长至10分钟、15分钟,某区示范校的实践数据显示,这种渐进式训练可使作业完成率提升40%。

-

重构作业呈现形式 尝试将常规作业纸改为任务卡片,每张卡片仅呈现1-2道题目,配合使用沙漏计时器等可视化工具,帮助儿童建立时间知觉,海淀区某小学的对比试验表明,这种方法使作业效率提升35%。

课堂行为矫正技巧

-

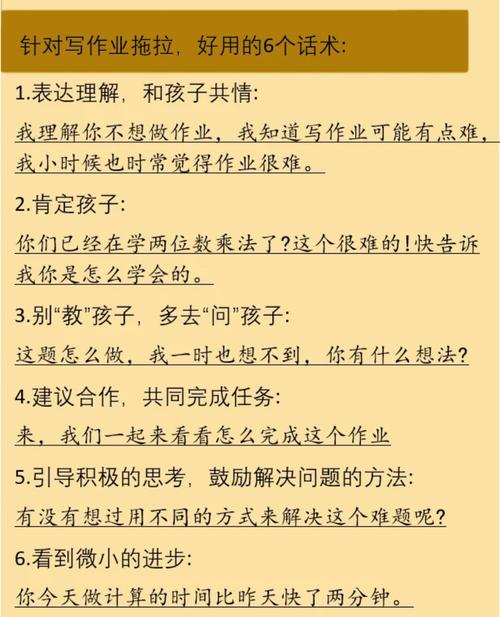

具身认知引导法 当学生出现眼神游离、坐姿松懈等初期拖延征兆时,教师可采用非言语暗示:轻触课桌提示专注,放置提示卡示意进度,某师范院校的课堂观察显示,及时的行为干预能使专注时段延长8分钟。

-

同伴互助模式 建立"学习伙伴"制度,让作业效率高的学生担任"小导师",设定明确的互助规则,如只能提示解题思路不能直接告知答案,朝阳区某小学的实践案例中,这种模式使后进生的作业完成率提高55%。

-

正向激励体系 设计即时反馈机制,如每完成一个任务卡片可获取积分,累计积分兑换"自主活动时间",注意避免物质奖励,侧重精神激励,西城区某重点校的跟踪调查表明,这种强化训练能使行为保持率达82%。

长期习惯培养策略

-

元认知能力培育 通过"作业计划本"培养自我监控能力,指导学生用符号标注各科作业难度,自主规划完成顺序,上海某附小的追踪研究显示,持续使用该工具的学生,三年后时间管理能力优于同龄人37%。

-

感觉统合训练 针对握笔姿势不良、书写吃力的学生,可引入前庭觉训练游戏,如每天课间进行5分钟平衡木行走,配合手指操练习,某儿童发展中心的实验数据表明,持续3个月的感觉统合训练可使书写速度提升28%。

-

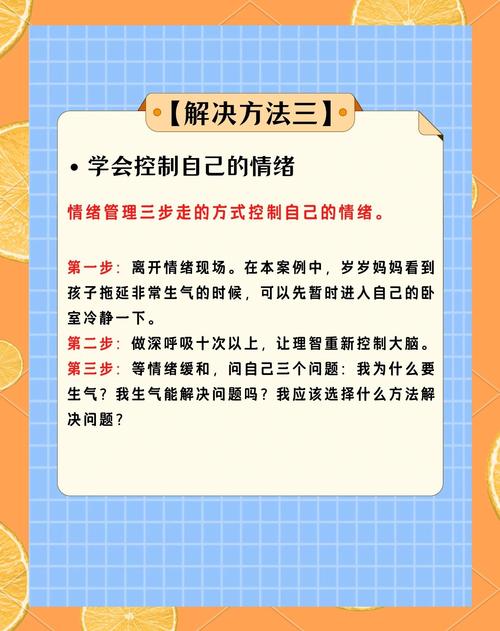

情绪调节教学 创设"情绪天气预报"角,引导学生用颜色贴纸表达作业时的情绪状态,教师据此调整作业设计,如焦虑情绪较多时适当减少题量,杭州某实验小学的实践表明,这种方法使课堂焦虑指数下降42%。

当樱花再次盛开时,小宇的作业本已能按时上交,这个转变历时三个月,涉及12次家校沟通、5次课堂策略调整,低年级学生的行为矫正犹如培育幼苗,需要教育者精准把握发展关键期,用专业方法构建支持系统,每个拖延行为背后,都隐藏着成长的诉求,唯有理解儿童认知发展规律,才能找到真正的解决之道,建议教师建立持续观察记录,家长保持稳定的陪伴节奏,用耐心等待生命自然绽放的时刻。