每年六月,全国数百万初中毕业生家庭都会面临一个关键抉择——中考志愿填报,在这场影响学生未来三年教育路径的决策中,一个持续十余年的争议始终存在:究竟应该先填报志愿再划定录取线,还是先公布分数线再进行志愿选择?这种制度设计的差异,直接关系到千万家庭的教育选择策略。

现行制度的区域差异与现实困境

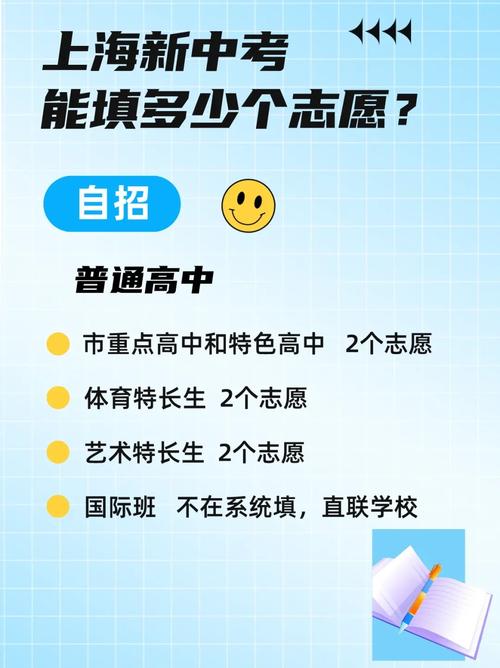

目前我国中考招生存在明显的地域性差异,以北京、上海为代表的直辖市实行"先填志愿后出线"的传统模式,考生需在成绩公布前完成志愿填报;而成都、杭州等新一线城市近年来试行了"先出分后填志愿"的改革,两种模式在实践层面各有利弊,引发了教育界持续讨论。

在传统模式下,某重点中学班主任王老师发现,班级前20名的学生中,有超过60%存在志愿填报过高或过低的情况,这种"分数与志愿错配"的现象,往往源于家长对录取线预测的偏差,2022年南京中考数据显示,部分区域示范高中实际录取线与家长预估线最大分差达到15分,导致近200名学生遭遇滑档。

两种模式的深层机制比较

"先填志愿"制度下形成的博弈现象值得关注,这种模式本质上是考生、学校、教育部门的三方博弈:考生需要预测各校报考热度,学校希望招到优质生源又不愿出现断档,教育部门则要维持整体录取秩序,这种信息不对称的博弈,往往催生出"志愿填报咨询"产业链,某培训机构调研显示,北京家长在中考志愿填报环节的平均咨询费用达到2800元。

相比之下,"先出分数线"模式看似降低了不确定性,但也产生了新的问题,2023年杭州试点数据显示,当考生明确知晓分数和分数线后,超过70%的考生选择将第一志愿调整为分数线刚好达标的学校,导致部分优质高中出现"踩线录取"扎堆现象,这种趋利避害的理性选择,反而可能加剧教育资源的错配。

改革试点带来的启示

成都2019年启动的"三段式填报"改革提供了新思路,该模式将志愿填报分为初报、调整、确认三个阶段:初报在考试前进行,调整阶段允许考生根据预估分微调志愿,最终确认则在分数线公布后完成,改革三年间,该市重点高中录取线预测准确率提升38%,滑档率下降至3.2%,显示出渐进式改革的优势。

技术赋能正在改变传统填报模式,广州市教育局2022年上线的"智能填报系统",通过整合近五年录取数据、考生位次信息、学校招生计划等要素,为考生提供个性化志愿建议,系统运行首年,用户满意度达89%,但同时也暴露出算法透明度不足的问题,约25%的家长表示难以理解推荐逻辑。

教育公平视角下的制度设计

不同家庭的信息获取能力差异不容忽视,调查显示,教师、公务员家庭对中考政策的掌握程度比务工人员家庭高出43%,这种信息鸿沟直接影响了志愿填报质量,石家庄某中学的案例表明,在引入校内志愿指导课后,农村户籍学生的重点高中录取率提升了12个百分点。

区域教育资源分布直接影响模式选择,在教育资源均衡的苏州工业园区,"先出线后填报"模式运行良好;而在优质高中集中的武汉武昌区,保持传统模式反而更有利于维护录取秩序,这种差异性提示我们,制度设计必须与当地教育生态相匹配。

构建科学填报体系的建议

建立动态数据共享平台势在必行,可以借鉴高考大数据系统,构建包含历年录取数据、实时报考热度、学校办学特色的信息平台,上海市教育考试院2023年试点的"报考热度预警系统",成功将热门学校的报考虚高率降低了19%。

完善志愿指导服务体系是当务之急,建议建立"班主任+专业咨询师"的双轨指导机制,前者负责学业评估,后者提供政策解读,浙江省推行的"中考志愿指导师"认证制度,两年内培养了1200名专业人才,有效提升了指导服务的专业化水平。

引入弹性志愿机制可能成为突破口,可探索"主志愿+备选志愿"的组合模式,主志愿体现考生理想选择,备选志愿作为保底方案,重庆市某重点中学的试点表明,这种模式能使97%的考生进入前三个志愿,显著降低滑档风险。

家庭决策的实践策略

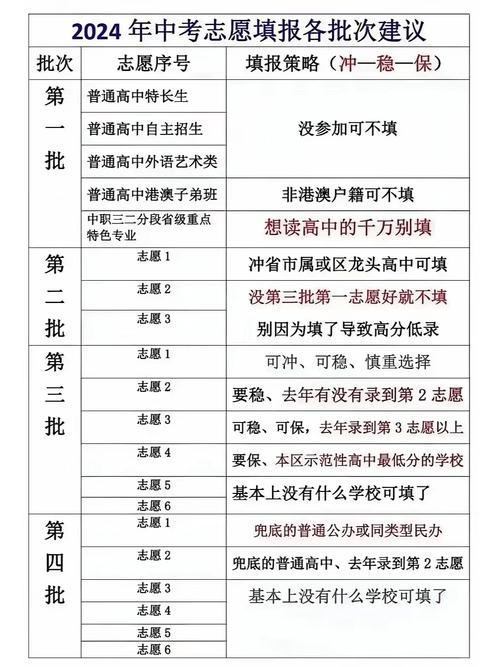

对于面临选择的家庭,建议采取"三阶分析法":首先客观评估学生成绩的稳定性,其次系统研究目标学校的录取波动规律,最后制定"冲稳保"的志愿梯度,需要特别提醒的是,家长要避免陷入"分数线崇拜",更应关注学校的教育理念与孩子的个性匹配度。

在这个教育变革的时代,中考填报制度的优化从未停止,无论是先填志愿还是先出分数线,其本质都是寻求公平与效率的最佳平衡点,随着大数据技术的普及和教育治理能力的提升,我们期待出现更智能、更人性化的志愿填报系统,让每个学生都能找到最适合的发展路径,在这个过程中,既需要制度设计的科学创新,也离不开家庭决策的理性提升,唯有双管齐下,才能真正实现"分数不浪费,志愿不遗憾"的教育理想。