现象背后的深层焦虑 每年的秋季开学季,总有一批刚经历中考洗礼的学子,带着对未来的憧憬踏入高中校门,然而在第一个学期期中考试前后,部分家长开始发现孩子出现明显的厌学情绪:早晨赖床不起、作业拖延严重、频繁诉说身体不适、甚至出现逃避上学的极端行为,这种看似突如其来的心理危机,实则是多重因素共同作用的结果。

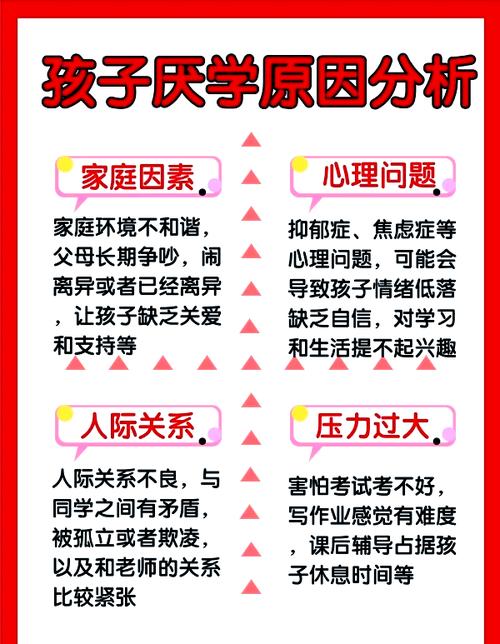

心理断乳期的特殊挑战 15-16岁的高一阶段,青少年正处于埃里克森心理社会发展理论中的"自我同一性构建期",此时的生理发育速度远超心理成熟度,荷尔蒙分泌旺盛导致情绪波动明显,大脑前额叶皮层仍在发育过程中,使得青少年在目标管理和情绪调节方面存在天然短板,某重点中学心理辅导室的数据显示,高一学生咨询案例中,67%与学业适应困难相关。

学业压力骤增的适应难题 相较于初中阶段,高中课程体系呈现明显的断层式跨越,以数学为例,函数概念从具体应用转向抽象理论,物理学科引入矢量分析等高等数学工具,历史学科要求建立完整的时空分析框架,某省示范性高中调研显示,超过40%的学生在首次月考后出现明显的自我怀疑倾向。

人际关系重构的隐性压力 新环境中的人际关系重塑是常被忽视的重要诱因,调查发现,高一学生平均需要6-8周时间建立基本社交网络,在此期间产生的孤独感会直接影响学习投入度,重点班级中"尖子生变中等生"的心理落差尤为明显,某市实验中学曾出现前中考状元因排名下滑产生厌学倾向的典型案例。

家庭系统的潜在影响 父母的教养方式与孩子的学业动机存在显著相关性,权威型教养家庭子女的学业韧性指数(ARS)普遍高于放任型或专制型家庭,值得注意的是,隐性压力源往往比直接施压更具破坏性,如频繁的"别人家孩子"比较、过度关注分数波动等行为。

构建支持系统的三维策略 (一)家庭层面的赋能工程

-

建立"心理安全港"沟通模式 家长需要从"监督者"转型为"支持者",每天设置15分钟无评判倾听时间,重点中学班主任建议采用"三明治反馈法":先肯定具体行为,再提出改进建议,最后表达信任期待。

-

制定阶梯式成长目标 与孩子共同制定包含短期(周计划)、中期(月目标)、长期(学期规划)的三级目标体系,某家庭教育实验项目证明,将大目标分解为可量化的微目标,能提升83%的任务完成度。

-

创设多元化价值评价体系 定期组织家庭会议,设立"进步之星"、"创意达人"等非学业荣誉奖项,心理学研究表明,多维度的价值认可能有效预防"唯分数论"导致的自尊损伤。

(二)学校环境的优化方案

-

差异化教学策略实施 教师可采用分层作业、项目式学习等方式,让不同基础的学生都能获得成长体验,北京某中学的实践表明,弹性教学安排能使后进生的课堂参与度提升40%。

-

同伴支持系统建设 组建学科互助小组时,注意混合不同能力层次的学生,上海某重点高中的"学长导师制"成效显著,高二学生每周为高一学生提供学习方法指导。

-

心理健康教育前置 每月开展主题心理讲座,内容涵盖压力管理、时间规划等实用技能,某省教育厅的调查数据显示,系统接受心理课程训练的学生,学业焦虑指数下降31%。

(三)个体成长的赋能路径

-

建立自我觉察日记 建议学生每天记录三个"成功时刻",培养成长型思维,神经科学研究证实,持续记录积极体验能增强前额叶皮层对情绪调节的控制力。

-

发展非学业兴趣支点 鼓励参与1-2个社团活动,通过艺术、体育等领域的成就体验重建自信,教育追踪研究显示,拥有稳定兴趣爱好的学生,抗挫折能力提高27%。

-

掌握科学用脑策略 教导"番茄工作法"与主动休息相结合,每25分钟专注学习后安排5分钟身体活动,脑电图监测表明,这种模式能使β波(专注波)保持最佳活跃状态。

典型案例解析 杭州某重点中学王同学的经历具有代表性,中考以全区前50名考入实验班后,首次月考排名班级中游,继而出现失眠、拒学等症状,心理教师介入后发现,其厌学根源在于"完美主义认知扭曲"和家庭过高期待,通过三个月的认知行为干预、家长沟通模式调整以及个性化的学习计划制定,该生逐步重建学习信心,高二时稳定在年级前30%。

专业支持资源的有效利用 当家庭支持系统效果有限时,建议寻求专业帮助:

- 学校心理辅导中心:提供免费咨询服务

- 三甲医院青少年心理门诊:诊断排除生理因素

- 家庭教育指导师:定制个性化改善方案

- 正念训练工作坊:提升情绪调节能力

教育本质的再思考 解决厌学问题的终极目标不应局限于重返校园,而在于帮助青少年建立终身学习的能力,芬兰教育改革的经验表明,当教育评价体系从"筛选"转向"赋能",学生的内在动机能得到显著激发,家长需要理解:暂时的休整可能是为了更好的出发,关键是为孩子保留对知识的好奇与探索的勇气。

长效机制的建立 预防胜于治疗,建议从初中阶段开始:

- 逐步培养自主学习能力

- 建立规律的生活作息

- 开展职业体验活动

- 进行抗压能力训练

高一厌学现象如同青少年成长路上的警示灯,提醒教育者关注更深层的心理需求,通过家庭、学校、社会的协同努力,完全可以帮助学生跨越这道发展性危机,重要的是保持理性和耐心,记住每个孩子都有其独特的成长节奏,当我们将焦点从"解决问题"转向"培养人",教育才能真正实现其滋养生命的本质价值。

(全文共计2187字)