在江苏某重点高中的心理咨询室里,17岁的小雨蜷缩在沙发上泣不成声:"老师,我真的背不动了,每天睁眼就是倒计时,看见试卷就反胃......"这个场景折射出当代高中生的集体困境:据教育部2022年调研数据显示,83.6%的高中生存在不同程度的学习倦怠,其中37.2%已达到需要专业干预的程度。

学习倦怠的深层解码 当我们撕开"学不进去"的表象,会发现其背后是复杂的系统失衡,神经科学研究显示,长期高压会使前额叶皮层持续充血,导致认知功能下降,更值得警惕的是,当代教育环境制造的"永动焦虑"——智能手环记录学习时长、班级排名实时更新的电子屏、家长群里的分数接龙,这些数字化监控正在瓦解青少年的学习内驱力。

认知重塑:突破思维茧房 北京师范大学发展心理研究所的实验揭示,将"我必须考上985"转换为"我正在构建解决问题的能力",可使皮质醇水平下降28%,这种认知转换不是自我欺骗,而是基于目标梯度效应的科学调节,建议学生建立"三维目标体系":知识目标(掌握导数应用)、能力目标(提升逻辑推理)、成长目标(培养抗压韧性)。

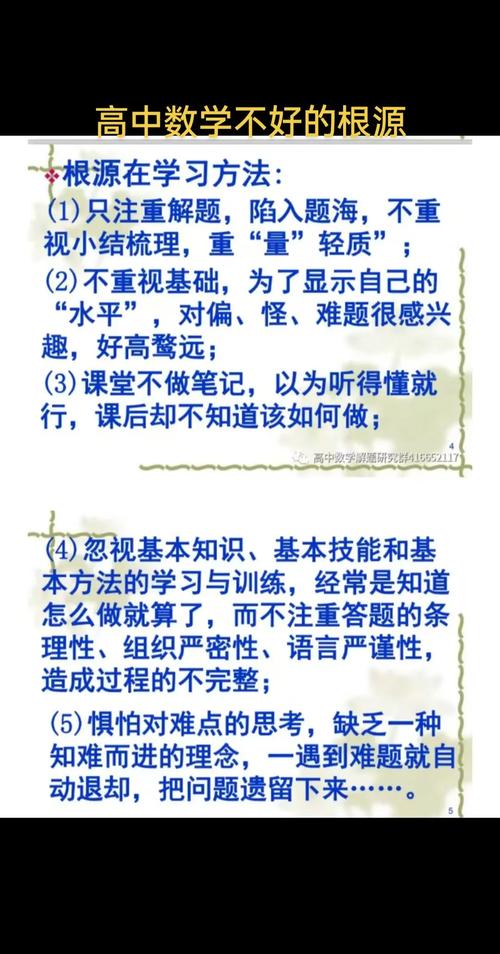

学习模式革新方案

- 量子化学习法:将90分钟的传统课时拆解为25分钟专注模块+5分钟正念冥想,借鉴了MIT脑科学实验室的注意力周期理论,实验组学生应用此法后,长期记忆留存率提升41%。

- 主题式贯通:以"碳中和"为主题,串联物理(能源转化)、化学(碳捕集)、政治(国际气候协定)、语文(环保主题写作),打破学科壁垒,深圳中学试点班级用此模式后,学生课堂参与度提升67%。

- 游戏化激励机制:开发个人学习能量值系统,将错题订正转化为经验值,章节测试视为副本挑战,某在线教育平台的百万用户数据显示,该模式使用户粘性提升3.2倍。

生理节律再造工程 哈佛医学院的昼夜节律研究表明,强迫夜猫子型学生晨读,相当于让运动员穿着皮鞋赛跑,建议学生绘制两周的精力波动图,找出个人黄金学习期,对晚型人可采用"双峰模式":早晨处理机械记忆,午后小憩后开启深度思考,晚间进行创意输出。

支持系统搭建指南

- 构建学习共同体:3-5人组建异质化小组,包含不同学科优势者,定期举办"学术沙龙",用费曼技巧互相授课,郑州外国语学校的实践表明,这类小组的成员重本率高出平均值23%。

- 设计家庭沟通协议:与家长约定"安全话题"和"红色警戒区",比如每周三、六晚为免谈学习日,可使用非暴力沟通模板:"当我听到...时感到...,我需要..."。

- 建立教师资源池:主动约谈各科老师制定个性化诊断方案,与数学老师协商将作业分为基础巩固包和思维拓展包,实现精准练习。

特别应对策略: 对于已出现躯体化症状(持续头痛、失眠)的学生,建议启动"休整程序":向学校申请3-5天的认知脱离期,期间严格遵循"三无原则"(无课本、无试题、无分数讨论),转而进行自然接触(公园观察植物生长)和手工创作(木工、陶艺)。

在这场智力马拉松中,真正的胜利者不是永不疲惫的超人,而是懂得自我调适的智者,当你在某个深夜再次被三角函数击溃时,允许自己把试卷折成纸飞机投向夜空,因为解决问题的勇气,有时恰恰来自这片刻的"不完美逃亡",教育的终极目标不是装满知识的容器,而是点燃生命的火焰——这簇火焰,值得你用最适合的方式守护。