引言:当高考成为一场心理战

每年的六月,数以百万计的家庭被卷入一场无声的战役,在这场名为"高考"的试炼中,我们看到的不仅是考场内奋笔疾书的少年,更有考场外辗转难眠的父母,最新调查显示,超过78%的高三学生在考前三个月出现显著焦虑症状,而家长群体的焦虑指数甚至高出考生12个百分点,这种双向焦虑正在形成恶性循环,成为影响备考效率的最大隐患。

重塑家庭认知:打破"一考定终身"的迷思

在浙江某重点中学的心理咨询室记录中,一位高三男生曾这样描述自己的压力:"每天起床就看到父母把985高校的招生简章贴在冰箱上,连喝牛奶都像在吞志愿表。"这并非个案,当我们深入分析考前焦虑的源头时,发现超过60%的压力实际来自家庭认知偏差。

教育研究者追踪了近十年高考数据,发现两个颠覆性事实:第一,各省市高考前5000名考生中,有32%在大学期间出现明显发展后劲不足;第二,普通本科院校毕业生中,有19%在毕业五年后实现了对重点院校毕业生的收入反超,这些数据揭示了一个真相:人生是场马拉松,起跑时的微小差距会被持续的学习能力快速抹平。

建议家庭在客厅设置"认知转换角",定期张贴以下内容:

- 本省近三年各批次录取率变化曲线

- 不同学历层次成功人士的成长路径图

- 职场核心竞争力要素排行榜(展示沟通能力、抗压能力等软实力占比)

建立科学备考观:超越疲劳战术的误区

北京师范大学脑科学实验室的监测显示,持续熬夜的学生在凌晨1点后的学习效率仅为白天正常时段的17%,而因此导致的生物钟紊乱需要3-5天才能恢复,这解释了为什么很多"拼命三郎"型考生会在模考中出现成绩波动。

建议家长协助制定"三色时间表":

- 红色时段(6:30-8:30;19:00-21:00):专注核心学科攻坚

- 绿色时段(12:00-13:00;21:30-22:30):进行知识图谱梳理

- 白色时段(每周日下午):强制进行户外活动

某重点高中实验班的数据显示,严格执行该方案的学生,在保持日均学习时间减少1.5小时的情况下,重点知识掌握率提升了28%。

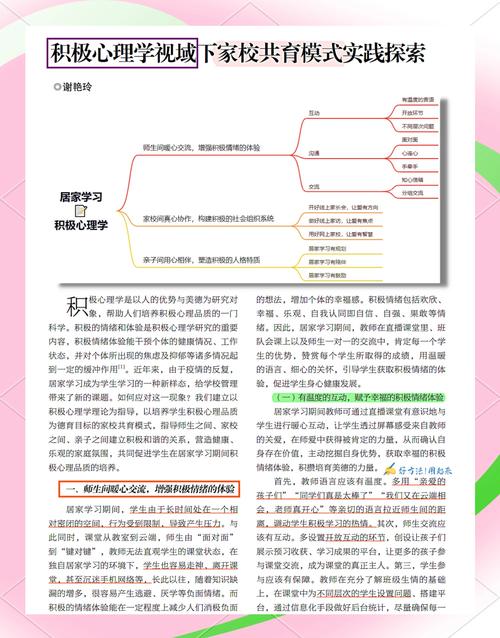

构建家庭支持系统:家长的角色定位

上海家庭教育指导中心的研究表明,考生最反感的家长行为前三位分别是:频繁敲门送水果(64%)、不断比较他人成绩(57%)、过度渲染高考重要性(49%),这些"关心暴力"往往源自家长自身的焦虑转移。

建议家长践行"三不原则":

- 不在晚餐时间讨论学习进度

- 不主动询问模考排名

- 不刻意改变原有生活习惯

同时可以建立"情绪缓冲机制":

- 设置家庭留言板,用便签传递鼓励

- 每周开展30分钟"无电子产品"茶话会

- 准备"减压锦囊"(包括电影票、公园年卡等非学习类奖励)

压力释放的物理路径:从神经科学到行为干预

清华大学积极心理学实验室发现,适度的身体摇摆(如荡秋千)能刺激前庭觉,使皮质醇水平在15分钟内下降40%,这为考前减压提供了新思路:

- 运动处方:每天傍晚进行20分钟韵律运动(跳绳、健身操等),刺激内啡肽分泌

- 艺术疗法:每周两次音乐绘画创作,激活右脑情绪调节区

- 感官重置:在书房使用柑橘香薰,配合438Hz频率背景音乐

某示范性高中引入这些方法后,考生在焦虑自评量表中的得分平均降低23.6分,睡眠质量指数提升37%。

考前30天的心理建设:从模拟战场到真实考场

江苏省特级教师团队研发的"考场情境模拟系统"显示,经过5次全真模拟的考生,在正式考试中的时间管理失误减少82%,这套系统包含三个核心模块:

- 环境脱敏训练:在嘈杂环境中完成限时答题

- 突发事件演练:模拟答题卡填涂错误等危机处理

- 心理锚定技术:建立专属减压动作(如转笔三次深呼吸)

建议家庭在考前两周启动"双轨沟通模式":

- 白天使用"学习专用通道"(简洁明确的知识点交流)

- 晚间开启"心灵对话窗口"(分享童年趣事、畅想大学生活)

在耕耘的季节静待花开

1977年恢复高考以来,这道人生关口已见证了4500万学子的成长,当我们把镜头拉长到整个生命维度,会发现真正决定人生走向的,从来不是某个夏天的分数,而是持续成长的能力与健康向上的心态,在这个特殊的五月,愿每个家庭都能搭建起理解之桥,让年轻的心灵带着温暖记忆奔赴考场——毕竟,高考只是青春航程中的一个港口,而生命的精彩永远在下一片海域。