引言:初二现象背后的教育迷思

进入初二年级,近35%的学生会经历显著的学业波动,这一现象被教育界称为"初二滑坡期",面对孩子的成绩下滑,许多家长陷入焦虑:补习班报了一轮又一轮,学习时间不断延长,为何收效甚微?本文将从认知发展规律、学科特征、家庭教养三个维度,剖析初二学生成绩下滑的深层原因,并提供可操作的解决方案。

青春期风暴:心理断乳期的学习困境

初二学生平均年龄13-14岁,正处于前额叶皮质快速发育阶段,生理激素的剧烈波动导致他们常陷入"情感过山车":上午可能因解出数学题而信心爆棚,下午却因同学一句玩笑彻底崩溃,这种情绪的不稳定性直接冲击学习专注力,某重点中学的追踪数据显示,初二学生课堂有效注意时长较初一缩短17分钟。

应对策略:

- 建立"缓冲式沟通":每天设置15分钟非评价性对话(如散步、共进点心),通过"我注意到你最近..."的观察式表达替代"你应该..."的指令性语言

- 创设情绪调节工具包:准备包含呼吸训练指南、压力球、心情记录本的个性化情绪管理箱

- 实施"番茄工作法改良版":将学习任务拆解为25分钟专注+5分钟肢体活动(如拉伸、手指操)的循环单元

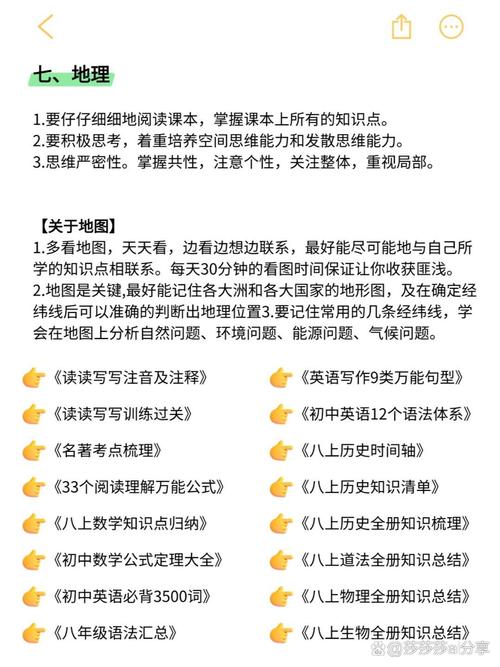

学科难度跃迁:思维转型的关键期

初二学科体系呈现"三重升级":数学从算术思维转向几何证明与函数建模,物理学科引入抽象概念体系,英语语法复杂度提升60%,北京海淀区教学调研显示,62%的学生在欧姆定律与平面几何的衔接处出现认知断层。

破解之道:

- 构建"概念脚手架":用思维导图梳理物理单位的衍生关系(如速度→加速度→力),用3D模型辅助理解几何体的截面变化

- 开发"错题银行":将典型错误分类为"计算粗心""概念混淆""思维盲区"三大类,针对性地设计补偿练习

- 开展"学科溯源"活动:通过科学史故事(如牛顿与苹果的迷思)还原知识产生过程,培养深层理解

学习策略陷阱:方法迭代的紧迫性

追踪500名初二学生的学习行为发现,持续使用小学阶段"机械记忆+重复练习"方法的学生,成绩下滑概率高达78%,而采用"元认知策略"的学生,即便智力水平相当,成绩保持率高出41%。

方法升级方案:

- 实施"三色笔预习法":黑色标注已知内容、蓝色记录疑问、红色标识课堂验证点

- 创建"学习效能仪表盘":从时间投入、方法适配度、知识留存率三个维度制作可视化学习评估表

- 推行"费曼教学法":每天安排10分钟担任"小老师",用自己的语言讲解当天知识点

数字原住民困境:注意力经济的突围战

教育部2022年调研显示,初二学生日均使用电子设备达4.2小时,其中37%的时间消耗在短视频与手游,多任务处理导致大脑突触修剪异常,表现为持续注意时间缩短、延迟满足能力下降。

家庭干预指南:

- 制定"科技斋戒"计划:每周设立1个无屏幕日,用家庭剧本杀、户外写生等活动替代

- 安装"认知友好型"插件:使用Forest等专注APP,将学习时间转化为虚拟森林成长

- 建立"数字素养"培养体系:开展信息溯源训练、AI工具工作坊,化堵为疏

同伴社交重构:群体认同的隐形课程

初二阶段同伴影响力上升至53%(较初一增长21%),"小团体"现象加剧,某省会城市调研发现,因人际关系困扰导致学习效率下降的学生占比达34%。

家校协同方案:

- 组织"优势侦察兵"活动:匿名书写同学的三个优点,培养积极人际认知

- 开展"冲突调解工作坊":通过角色扮演学习"I型表达"(我感到...因为...我希望...)

- 创建"多元兴趣部落":打破固定社交圈,通过研学项目组建临时学习共同体

家庭期待张力:成长赛道的重新定义

初二家长焦虑指数较其他学段高出28个百分点,过度干预反而引发54%的学生出现"学习性倦怠",上海教育科学院实验表明,采用"成长型反馈"的家庭,学生逆袭可能性提升3倍。

亲子关系重塑:

- 制作"成长里程碑地图":用可视化的方式记录思维品质、情绪管理等非学业进步

- 举行"家庭战略会":每季度共同制定"跳一跳够得着"的个性化目标

- 建立"优势数据库":通过多元智能测评,发掘艺术、运动、领导力等潜在优势领域

静待花开的智慧

初二成绩波动本质是成长转型的应激反应,美国发展心理学家埃里克森将其定义为"自我同一性建构"的必经之路,教育的真谛不在于填平每个分数沟壑,而是培养触底反弹的心理韧性,当家长能超越成绩单的数字迷雾,看见少年破茧成蝶的生命律动,那些暂时的学业低谷终将化作奔向未来的起跳板,没有一朵花开在永昼,也没有一颗星迷失于长夜,教育的本质是唤醒内在的生命自觉。