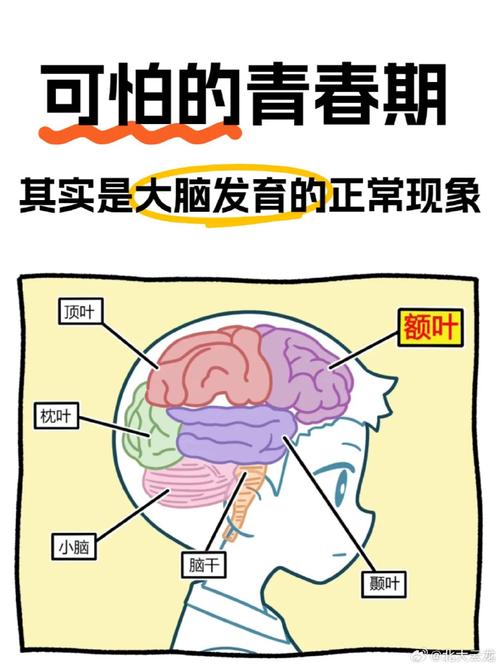

九月的教室里,阳光斜斜地洒在课桌上,后排的晓明又一次把课本翻得哗哗作响,班主任李老师望着这个平时聪明伶俐的学生,发现他最近连十分钟的专注都难以维持,这并非个例,在全国初中教师交流会上,"浮躁"成为出现频率最高的关键词,当我们深入观察会发现,这种普遍存在的"静不下心"现象,实际上是青春期大脑发育过程中的特殊信号。

解码浮躁背后的成长密码

-

神经系统的"施工期" 青春期大脑正在进行剧烈的结构重组,前额叶皮质(负责理性决策)与边缘系统(控制情绪)的发展速度差异可达3-4年,这就好比大脑里有个经验不足的驾驶员(前额叶)在努力驾驭动力强劲的跑车(边缘系统),难免出现"控制失灵"。

-

认知维度的拓展 根据皮亚杰认知发展理论,12-15岁青少年正处于形式运算阶段飞跃期,他们开始具备抽象思维能力,这种认知升级带来的兴奋感,常表现为对新鲜事物的过度追逐,一个能解出复杂几何题的学生,可能同时沉迷于短视频切换,这正是大脑在尝试处理不同维度的信息刺激。

-

社会认知的觉醒 当青少年开始在意同伴评价、关注社会角色时,他们的注意力会自然分流,心理学实验显示,初中生在完成认知任务时,若感知到同伴注视,杏仁核活跃度会提升27%,这种社交敏感直接冲击着专注力的稳定性。

构建三维支持系统

家庭环境的"降噪"设计 上海某重点中学的调查显示,在书房使用暖光灯(色温3000K以下)的学生,作业专注时长平均提升23%,建议家长在孩子的学习区域:

- 设置物理界限:用书架或屏风营造半封闭空间

- 控制视觉干扰:移除电子设备,保留必要文具

- 建立"静音时段":每天19-21点全家进入阅读模式

教学方式的认知适配 北京师范大学附属实验中学的课堂改革表明,将45分钟课程拆解为"15分钟讲授+10分钟讨论+5分钟冥想"的模块化设计,能使知识留存率提升41%,教师可尝试:

- 概念具象化:用思维导图替代文字提纲

- 任务阶梯化:把大目标分解为可量化的微目标

- 反馈即时化:每完成小任务给予具体肯定

自主管理的能力培养 广州某初中开展的"专注力训练营"数据显示,经过6周训练的学生,抗干扰能力提升35%,有效方法包括:

- 番茄工作法改良版:20分钟专注+3分钟身体活动

- 情绪记录本:用不同颜色标注分心时刻的诱因

- 目标可视化:制作每周进步曲线图

科学训练方案

正念练习的精准应用 哈佛大学研究证实,每天10分钟的正念呼吸可使大脑灰质密度增加,适合初中生的改良方法:

- 呼吸锚定法:用计数呼吸代替完全放空

- 感官聚焦训练:轮流关注不同感官接收的信息

- 行走冥想:在走廊慢走时注意脚掌触感

-

认知行为疗法的实践转化 针对"学不进去"的消极思维,可建立认知重构四步法: (1)记录分心时的具体想法 (2)标注想法类型(如"灾难化预测") (3)寻找反证据 (4)构建替代性积极陈述

-

运动调节的神经科学依据 华东师范大学实验表明,规律性有氧运动能促进海马体神经新生,推荐方案:

- 晨间:7分钟Tabata训练(提高神经唤醒度)

- 课间:眼球追踪练习(缓解视疲劳)

- 晚间:瑜伽拜日式(降低皮质醇水平)

静待花开的教育智慧

某地重点初中曾跟踪记录200名"浮躁"学生的发展轨迹,数据显示:在获得持续理解和支持的情况下,83%的学生在16-18岁期间自然形成稳定的专注模式,这个发现提醒我们:青春期的大脑就像正在装修的房子,暂时的混乱恰恰是成长的必要过程。

教育者需要建立新的评估维度:不再单纯以"坐得住"为标准,而是观察学生是否展现出思维活跃度提升、问题意识增强、创新想法萌发等积极信号,家长要学会解读"浮躁"背后的成长诉求——当孩子频繁更换兴趣时,可能是在进行认知试错;当抗拒重复练习时,或许反映出思维层次的提升。

在这个信息过载的时代,我们与其焦虑于如何"镇住"青春的躁动,不如为他们搭建适度的挑战支架:将学习任务难度控制在最近发展区内,提供有节律的生活模板,创造安全的情感表达空间,大脑皮层的髓鞘化要到25岁才完成,对待正在发育中的心智,我们需要给予足够的信任与等待。

当教室里的阳光再次偏移,或许我们应该换个角度欣赏那些"坐不住"的身影——他们身体里奔腾的不仅是青春的躁动,更有一个正在重新布线的大脑,在探索与世界对话的新方式,教育的艺术,就在于读懂这些成长密码,把暂时的波动转化为持续发展的动能。