从"推着走"到"主动跑"

在北京市海淀区某重点中学的家长会上,张妈妈焦虑地向班主任咨询:"老师,我家孩子每天写完作业就抱着手机,成绩总在中等徘徊,到底怎么才能让他主动学习呢?"这个场景折射出千万家庭的共同困惑,真正的上进心不是家长和老师"逼"出来的,而是像种子一样需要适宜的环境才能自然萌发。

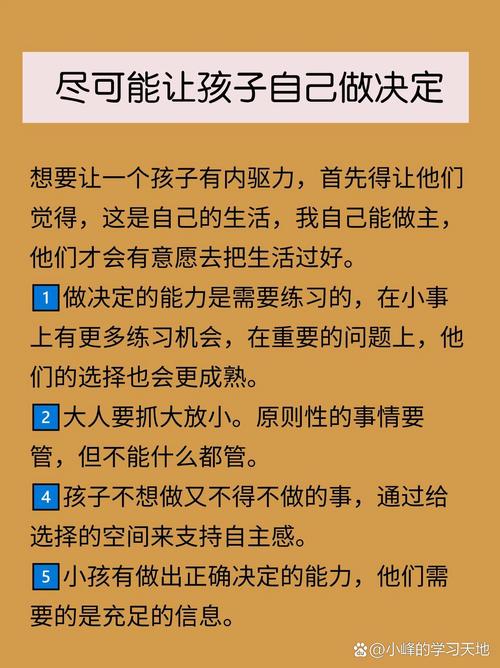

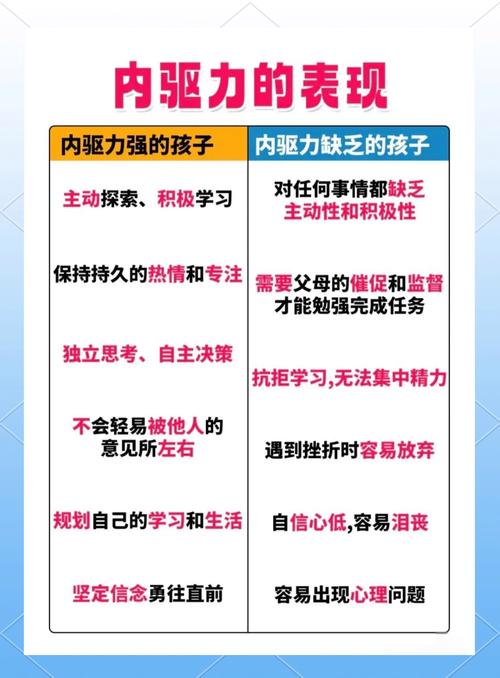

脑科学研究显示,青春期大脑的前额叶皮层仍在发育中,这使得初中生既渴望独立又容易冲动,在这个特殊阶段,单纯的外部刺激如物质奖励或惩罚,往往收效甚微,美国教育心理学家德西的自我决定理论指出,当个体感受到能力感、自主感和归属感时,内在动机才会真正形成,就像培育一株幼苗,我们需要提供阳光(成就感)、水分(自主权)和土壤(支持环境)。

家庭环境:构建自我驱动的生态系统

杭州某初中生小明的转变颇具启示,家长发现孩子痴迷航模后,没有简单禁止,而是将物理知识与航模原理结合,邀请工程师邻居指导,当小明在科技节斩获一等奖时,学习主动性发生了质的飞跃,这个案例印证了心理学中的"兴趣迁移"效应——找到学习与兴趣的连接点,知识就会变得鲜活。

家庭应建立"成长型对话"模式:把"这次怎么考得这么差"换成"我们一起看看哪里可以改进";用"你最近攻克难题的过程真让人佩服"替代"别人家的孩子",清华大学附属中学的跟踪调查显示,每周进行3次以上建设性对话的家庭,孩子学业主动性提升47%,家长要成为"脚手架"而非"监工",在孩子遇到困难时提供支持,在成功时给予真诚赞赏。

学校教育:打造持续进阶的成长阶梯

上海某实验中学的"微目标训练法"成效显著:学生将大目标分解为可操作的阶段任务,如从"提高数学成绩"细化到"每天掌握3个公式",当学生完成每日目标时,会在教室的"成长树"上贴一片绿叶,这种可视化激励使班级平均分提升了15分,这符合维果茨基的最近发展区理论——恰当难度的挑战最能激发进取心。

教师需要建立多维评价体系:设立"最佳进步奖""创新思维奖"等特色奖项,让不同特质的学生都能找到价值支点,北京师范大学附属中学的实践表明,引入同伴互助学习后,82%的学生表示"看到同学进步会更有动力",这种良性竞争不同于攀比,而是营造出共同成长的能量场。

社会链接:打开通向未来的窗口

深圳某初中开展的"职业体验日"活动引发热烈反响,当学生跟随科研人员做实验、与创业者对话后,有学生感慨:"原来三角函数在建筑设计中这么有用!"这种真实世界的连接让知识跳出课本,转化为看得见的未来图景,斯坦福大学的研究证实,具有清晰目标愿景的学生,学业坚持性高出普通学生3倍。

建议家长带孩子参观大学实验室、科技馆,参与志愿服务,南京外国语学校组织的"城市探索计划"中,学生通过调研交通问题提出智能解决方案,这种问题导向的学习使87%的参与者提升了责任感,当孩子意识到自己可以改变世界时,内在动力就会自然迸发。

持续激励:构建正向循环的反馈机制

心理学中的"普雷马克原理"指出,高频行为可以强化低频行为,完成数学作业后可以研究喜欢的编程",这种安排既保证基础学习,又保护兴趣发展,但要注意避免过度物质奖励,哥伦比亚大学的实验显示,外在奖励过度会削弱内在动机达34%。

建立"成就银行"是个好方法:记录孩子每天的小进步,每周回顾时共同分析成长轨迹,广州某重点中学引入的"成长档案袋",收录学生作品、反思日志,毕业时很多学生惊讶地发现:"原来我完成了这么多不可能的任务!"这种自我见证产生的激励,远比外部说教更持久。

培养上进心没有捷径,但有迹可循,就像培育一株会思考的向日葵,我们要做的不是强行扭转它的方向,而是创造充满阳光的环境,让它自己找到追逐光明的路径,当家庭成为温暖的港湾,学校变成探索的乐园,社会化作实践的舞台,每个孩子都会绽放出独特的光芒,这个过程需要教育者的智慧与耐心,更需要我们始终相信:每个少年心中都住着一位渴望成长的勇士。