现象背后的深层困惑

在中学心理咨询室,一个场景反复上演:14岁的小宇把书包重重摔在椅子上,"我就是学不进去!"这个原本成绩优异的孩子,进入初二后成绩直线下滑,他的母亲红着眼眶说:"所有补习班都报了,家教换了三任,可他就是..."这样的案例折射出当代初中生普遍存在的学习困境,根据2023年中国青少年研究中心调查数据显示,62.3%的初中生存在不同程度的厌学情绪,这个数字较五年前增长了18个百分点,当我们面对孩子的"不爱学习",往往陷入简单归因的误区——懒惰、叛逆、沉迷游戏,却忽视了问题背后的复杂成因。

认知突围:重新定义"不爱学习"

(一)生理发展的必然挑战

青春期的大脑正经历着"神经修剪"的关键期,前额叶皮层发育滞后于边缘系统的发展速度,这种生理特征直接导致青少年更容易冲动行事,对需要长期投入的学习活动缺乏耐心,如同正在升级的操作系统,此时的认知功能尚不稳定,难以持续处理复杂的抽象思维任务。

(二)心理需求的错位满足

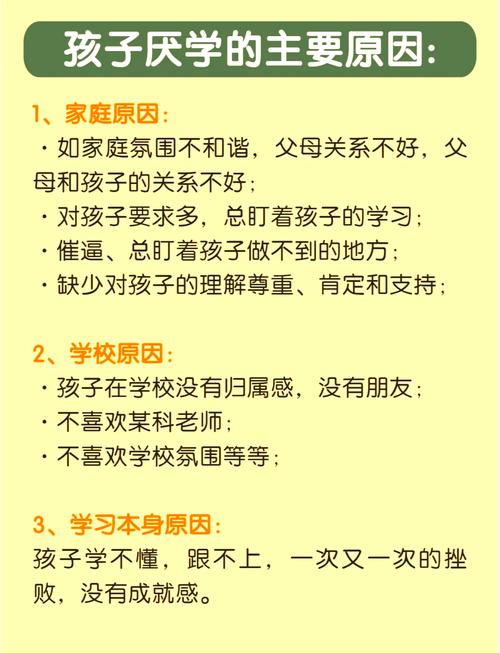

根据马斯洛需求层次理论,初中阶段孩子对归属感和尊重的需求急剧攀升,当现实中的学业竞争无法满足这些心理诉求时,他们往往转向虚拟世界寻求补偿,某重点中学的心理测评显示,72%的厌学学生存在"社交孤立焦虑",他们用逃避学习的方式掩饰社交挫败感。

(三)教育生态的系统失衡

当前教育体系中的评价机制仍以分数为导向,这种单一维度的发展要求与青少年多元智能结构产生剧烈冲突,北京某区教研中心的跟踪研究发现,在艺术、运动等领域表现突出的学生,其数学成绩与学习兴趣呈显著负相关(r=-0.43),暗示着现行教育模式对特殊才能的压制效应。

破解密码:构建学习动力的生态系统

(一)认知重塑的"三阶模型"

- 联结现实:将教材内容与生活场景深度绑定,例如在物理教学中引入电竞设备的工作原理分析,让知识"活"起来。

- 阶梯挑战:采用"最近发展区"理论设计任务,如将作文训练分解为"朋友圈文案→短视频脚本→正式作文"的渐进式训练。

- 即时反馈:借鉴游戏化学习机制,建立"知识点解锁→徽章奖励→能力树可视化"的反馈系统,某实验中学的实践表明,这种机制使学生的作业完成率提升了37%。

(二)家庭教育的范式转型

上海家庭教育指导中心的案例档案记录着这样一个转变:通过"家庭学习契约"的制定,父母与孩子共同确定每日的"无电子产品时段",建立家庭读书角,父母同步进行专业进修,三个月后,孩子的自主学习时间从日均23分钟提升至86分钟,这种"身教重于言传"的模式,打破了传统说教式教育的僵局。

(三)学校教育的供给侧改革

杭州某初中推行的"学科+项目"融合课程取得显著成效,在"校园生态改造"项目中,学生需要运用生物知识设计绿植方案、用数学建模计算成本、用语文撰写倡议书,这种跨学科实践使年级平均分提升12.5分,更重要的是,学生的问题解决能力评估得分提高了41%。

关键转折点的应对策略

(一)"初二现象"的破局之道

初二阶段的成绩分化本质上是思维模式转型的阵痛期,明智的做法是:

- 建立"错题银行"制度,将失误转化为学习资源

- 引入"思维导图"训练,培养系统思考能力

- 开展"学科辩论赛",在观点交锋中深化理解

(二)电子产品的双刃剑效应

完全禁止电子产品只会加剧亲子对抗,有效的管理策略包括:

- 共同制定"数字使用公约",明确学习时段与娱乐时段的界限

- 将手机游戏转化为学习工具,如利用"化学工厂"类游戏理解反应原理

- 培养"数字公民"意识,开展网络信息甄别训练

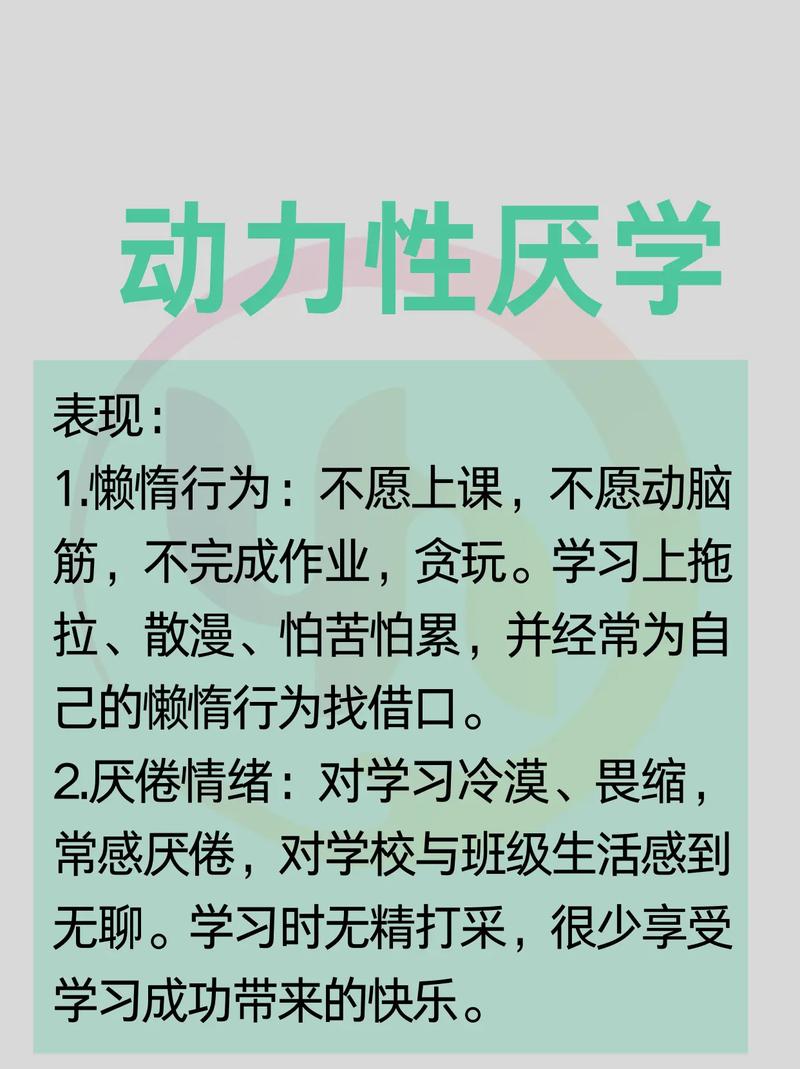

(三)学习倦怠的急救方案

当孩子出现明显厌学症状时,可以尝试:

- "21天微习惯计划":每天15分钟专注训练,逐步延长学习时长

- "兴趣迁移法":将游戏攻略的钻研精神引导至学科难题攻克

- "成就可视化":建立成长档案袋,记录每个微小进步

教育本质的回归之路

在深圳某中学的楼顶菜园里,曾经厌学的小雯正在记录蔬菜生长数据,这个"失败者"如今成了生物社团的明星学员,她的转变印证了杜威"做中学"理念的生命力——当学习回归经验改造的本质,每个孩子都能找到属于自己的成长路径。

教育的终极目标不是培养应试机器,而是唤醒每个生命内在的发展潜能,这需要教育者具备"园丁思维":理解不同植物的生长节律,提供适切的阳光雨露,静待花开,当我们不再用同一把尺子丈量所有孩子,当多元智能得到真正尊重,所谓的"厌学"终将转化为持续终生的求知热情。

(全文共2186字)