当孩子带着小学阶段的优异成绩升入初中,却在第一次月考中遭遇滑铁卢,这样的场景正在无数家庭上演,张女士的儿子小明在小学时数学经常考满分,但进入初一后成绩却徘徊在及格线边缘,类似的案例提醒我们:初中阶段的成绩波动并非偶然现象,而是孩子成长过程中必须跨越的关键转折点。

成绩下滑背后的深层原因

-

学习习惯的断层期 初中课程容量较小学增加近3倍,但多数学生仍沿用小学的被动学习方式,研究表明,初中生需要每天多投入1.5小时进行知识消化才能跟上教学进度,那些缺乏预习习惯、不会整理错题、课堂效率低下的学生,往往在开学两个月后开始显露疲态。

-

青春期的"认知革命" 12-14岁孩子的大脑前额叶皮层进入高速发育期,他们开始形成独立判断能力,但同时也面临注意力分散、情绪波动等问题,某重点中学的跟踪调查显示,72%的初一学生存在上课走神现象,这与荷尔蒙分泌导致的生理变化密切相关。

-

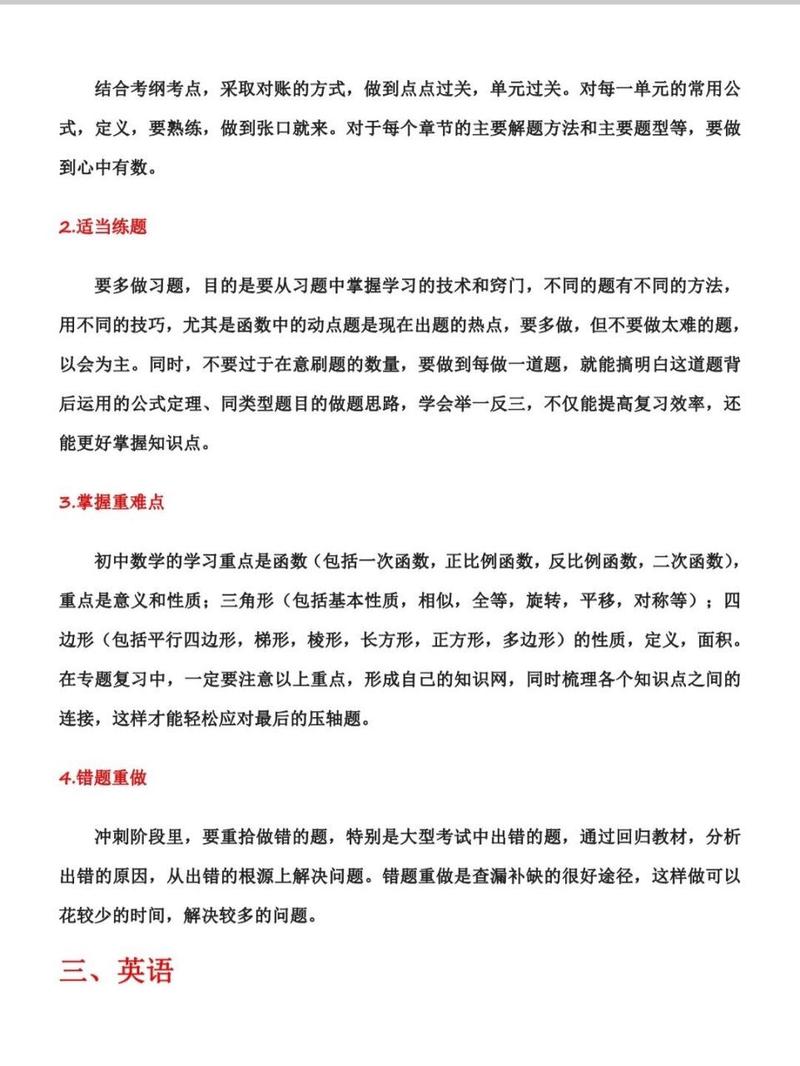

学科体系的断层衔接 初中数学引入代数思维,英语开始系统语法学习,物理化学的抽象概念接踵而至,以数学为例,小学阶段的算术思维需要向代数思维转型,这个过程让近40%的学生在初一上学期产生认知障碍。

家长常见的三个认知误区

-

过度焦虑型:每天检查作业、周末安排补习,反而引发孩子逆反心理,北京某心理咨询机构的数据显示,这种高压教育模式下,孩子的学习效率会下降27%。

-

放任自流型:"等孩子自己开窍"的期待往往落空,教育心理学研究证实,初中阶段缺乏引导的学生,其学习动力会在初二出现断崖式下跌。

-

横向对比型:"邻居家孩子考了年级前十"这类比较,会直接损伤孩子的自我效能感,上海市教育科学院的调查表明,不当比较会使孩子的学习积极性降低34%。

科学提升成绩的五大策略 (一)重建学习节奏的"黄金三角" 建议家长与孩子共同制定"1530"学习计划:每天15分钟预习新课,30分钟整理错题,某实验中学的实践数据显示,坚持该计划的学生,三个月后平均成绩提升23分。

(二)打造高效记忆的"知识地图" 引导孩子用思维导图梳理知识点,例如历史学科,可以按"时间轴+事件树"的方式构建知识网络,这种可视化学习方法能使记忆效率提升40%。

(三)建立错题本的"三级进阶系统" 初级阶段记录错题,中级阶段标注错因,高级阶段归纳解题模型,某中考状元分享经验时提到,她的物理错题本按"概念模糊""计算失误""思维盲区"分类整理,最终实现单科提分35分。

(四)培养课堂参与的"主动思维" 教会孩子在课本边栏做"三色笔记":黑色记录重点,蓝色标注疑问,红色写下联想,这种互动式笔记法能使知识留存率从5%提升至80%。

(五)构建家校联动的"成长档案" 建议每月与班主任沟通时,重点关注孩子的"三个转变":课堂参与度、作业完成质量、同学合作关系,杭州某重点初中实践表明,这种精准沟通能使教育干预的有效性提升60%。

守护心理健康的三个关键

-

建立"进步账户":记录每次小测的提升分数,而非单纯关注排名变化,这种积极反馈机制能增强孩子的自我认同感。

-

设置"情绪缓冲区":每天留出20分钟亲子交流时间,重点倾听而非说教,心理学研究显示,这种平等对话能使亲子关系满意度提升45%。

-

培养"成长型思维":将"这次没考好"转化为"我们又找到了改进空间",斯坦福大学的研究证实,这种思维模式能使学习持久性增强3倍。

教育专家提醒:初中阶段的成绩波动恰似春笋破土前的蛰伏期,2022年某省中考数据显示,在初一阶段接受科学引导的学生,有83%在初三实现逆袭,家长需要明白,这个时期培养的自主学习能力和抗挫精神,远比暂时的分数更具长远价值,当您放下焦虑的放大镜,拿起智慧的导航仪,孩子的人生航船自会穿越迷雾,驶向更辽阔的海域。

【 每个孩子都有独特的发展时区,教育的真谛在于唤醒而非塑造,初中三年既是知识积累的关键期,更是人格养成的黄金期,让我们用理解代替苛责,用智慧化解焦虑,陪伴孩子在跌宕起伏的青春岁月里,书写属于他们的成长传奇,没有永远的后进生,只有尚未被点燃的火种。