在上海市某重点中学任教的第十年,我遇到了职业生涯中最具挑战性的案例,王同学在初三下学期突然宣布放弃中考,这个决定像一枚石子投入平静的湖面,激起家长、老师和同学的多重反应,这个案例折射出当代中国教育生态正在发生的深刻变革:当标准化升学路径不再是唯一选项,教育工作者和家长如何重新定义成功的教育?

升学焦虑背后的深层症结

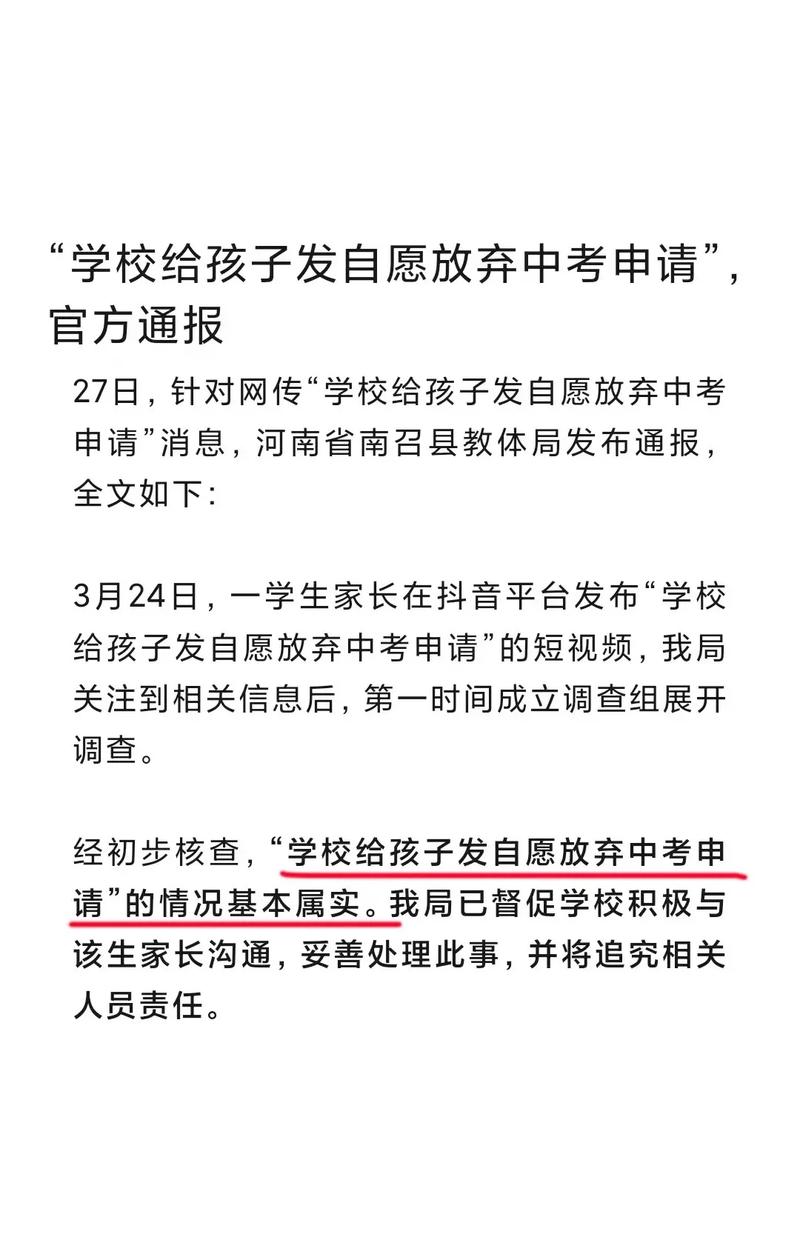

2023年基础教育发展报告显示,全国初中毕业生升学率达到98.2%,但选择不参加中考的学生比例较十年前增长3.7个百分点,这种看似矛盾的数据揭示出新的教育图景:不是所有青少年都适合传统升学通道。

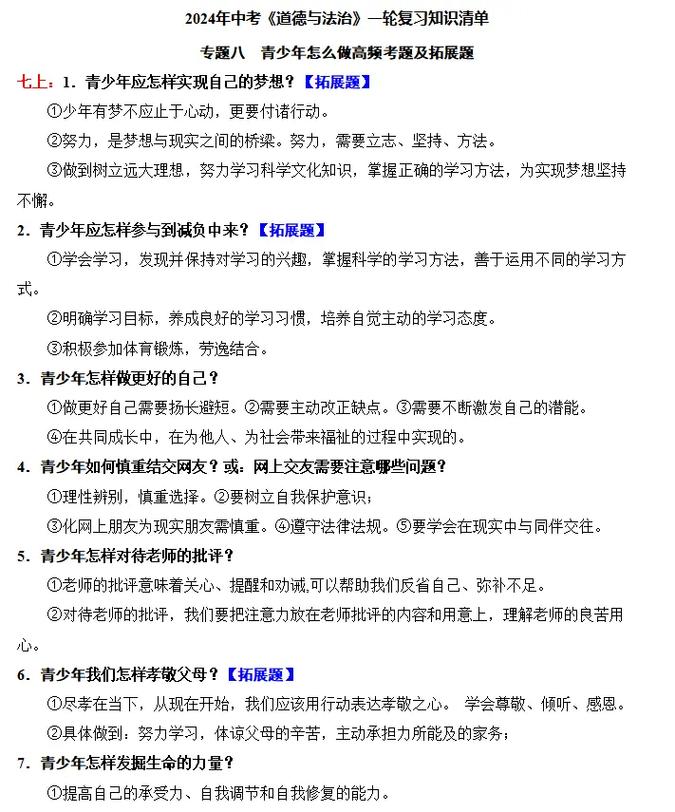

在个案辅导中,我们发现三类典型群体:具有特殊才能的艺术生、动手能力突出的技术型学生,以及存在严重考试焦虑的群体,以王同学为例,这位在全国机器人竞赛中屡获殊荣的少年,长期在编程与机械设计领域保持超前发展,却因课业压力导致抑郁倾向,这种情况在重点中学尤为突出,成绩中游学生承受着来自家庭和学校的双重期待压力。

教育选择的十字路口

-

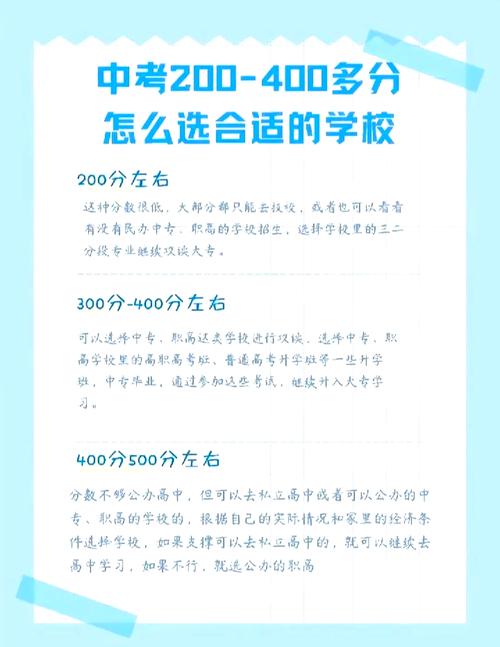

职业教育新机遇 新修订的《职业教育法》明确职业教育与普通教育的同等地位,以上海电子信息职业技术学院为例,其与德国双元制教育接轨的"现代学徒制"项目,毕业生平均起薪达到6500元,部分智能制造专业学生未毕业已被企业预定,这类学校正在打破"差生集中营"的刻板印象,为技术型人才提供系统化培养通道。

-

国际教育路径解析 选择国际学校需要理性评估家庭经济实力和学生适应能力,北京某知名国际学校调研显示,30%转轨学生在第一年出现文化适应障碍,建议家长参加学校开放日时,重点关注课程体系衔接(如IB、AP课程差异)、师资稳定性以及往届毕业生去向等核心指标。

-

在家教育实践指南 《义务教育法》允许的特殊教育方式需要严格审批程序,成功案例中的李家庭采取"项目制学习"模式:上午进行学科基础学习,下午参与博物馆研学、企业实习等社会实践,这种模式要求家长具备教育专业背景或组建专业辅导团队,每年需通过教育局组织的学业水平测试。

决策过程中的关键考量

教育心理学家建议采用"三维评估法":首先评估学生的能力结构,通过霍兰德职业测试等工具识别优势领域;其次分析家庭支持系统,包括经济承受力和情感支持度;最后考察社会资源网络,如是否有合适的实习平台或专业导师。

风险防控方面,要特别注意学籍管理的时间节点,以上海为例,选择国际课程需在初二结束前完成学籍转换,错过时限将影响后续升学,同时建议保留国内学籍至高中阶段,为未来发展预留弹性空间。

家庭支持系统的重构艺术

在辅导王同学家庭时,我们引入"成长契约"模式:学生需提交详细的发展规划书,家长则调整评价标准,从单纯分数考核转向项目进度管理,经过三个月调整,王同学在保持编程学习的同时,通过在线课程完成基础学科学习,最终获得某科技公司青少年创新奖学金。

沟通技巧方面,建议采用"三明治谈话法":先肯定孩子的自主意识,再客观分析各种选择的利弊,最后表达支持意愿,避免使用"你永远比不上某某"的对比式语言,转而采用"你的机器人设计很有创意,我们可以探讨如何发展这个特长"的引导式沟通。

教育生态的进化方向

深圳某实验学校推出的"学术-技能双轨制"值得借鉴:初三学生可选择学术深化班或技能发展班,两类班级共享师资和实验室资源,这种模式使技术类学生在保持文化课学习的同时,能获得每天2课时的专业实训。

教育评价改革正在催生新的可能性,浙江某市试点"学业银行"制度,将社会实践、技能证书等转化为学分,为不同发展路径的学生提供认证支持,这种弹性化评价体系,正是破解"唯分数论"的关键创新。

站在教育变革的潮头,我们需要以更开阔的视野重新定义成功,那个最终选择职业教育路径的王同学,如今已成为某智能车企最年轻的技师班组长,他的故事印证着:教育的真谛不在于把所有人送上同一座独木桥,而在于帮助每个生命找到适合自己的绽放方式,当社会能宽容看待不同的成长轨迹,当家长能理性支持孩子的个性选择,我们才能真正构建起"各美其美,美美与共"的教育新生态。

(全文共计1528字)