新学年伊始,某小学一年级的张老师发现教室里总有几个"不安分"的身影:有的孩子玩橡皮能玩出十几种花样,有的和邻座同学自创"手语交流",还有的望着窗外云朵发呆傻笑,这些看似可爱的举动背后,折射出幼小衔接阶段特有的教育课题——如何帮助初入小学的孩子建立课堂专注力。

解码"不听课"现象背后的成长密码 6-7岁儿童正处于前运算思维向具体运算思维过渡的关键期,其注意力集中时间通常为10-15分钟,远低于小学课堂的40分钟标准时长,美国儿童发展协会(SRCD)的研究表明,这个阶段的孩子需要通过多感官刺激来维持注意力,单纯听觉输入的有效接收率不足30%。

环境转换带来的适应性焦虑往往被成人忽视,从幼儿园的游戏化学习到小学的结构化课堂,孩子们需要应对三大转变:静态坐姿时间延长3倍、师生互动模式从"随时响应"变为"举手发言"、学习评价从过程导向转为结果导向,这些转变若缺乏过渡引导,容易引发儿童的课堂退缩行为。

构建多维互动的活力课堂

-

节奏调控艺术 每堂课设置3-4个"思维转换站",如在20分钟讲解后插入2分钟手指操,或采用"听故事-画图示-演情节"的三段式教学,北京海淀区某重点小学的实践数据显示,这种分段式教学能使学生有效注意力时长提升47%。

-

游戏化教学设计 将知识要点转化为实体教具操作,例如用乐高积木搭建拼音结构,用磁性贴片演示加减法原理,上海市教育科学研究院的跟踪研究表明,具象化教学能使概念记忆留存率提高62%。

-

个性化关注策略 建立"3秒回应机制":当教师提出问题后,耐心等待3秒再点名,给思维较慢的孩子留出组织语言的时间,采用彩虹分组法,将不同特质的学生混编成学习小组,促进同伴互助。

家校共育的实践路径

-

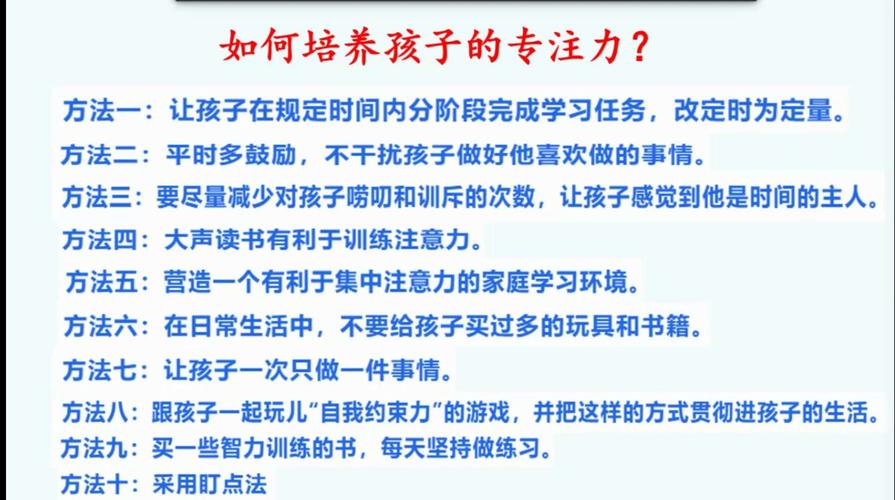

家庭专注力训练方案 设计"番茄钟亲子任务":从5分钟专注做手工开始,逐步延长至15分钟,创建"家庭发现日",每周固定时间进行观察类活动(如植物生长记录),培养持续注意力。

-

建立正向反馈系统 采用"成长树"可视化评价:每达成一个小目标就贴上成就叶子,避免使用"你真笨"等否定性语言,芝加哥大学教育系实验证明,积极反馈能使儿童学习动机提升81%。

-

作息规律养成计划 制定"121睡眠方案":保证12小时完整睡眠周期,午休1小时,设计"放学三部曲":放松游戏30分钟→专注学习25分钟→自由活动,帮助孩子建立节奏感。

特殊情况的专业干预 当孩子持续出现以下症状时,建议寻求专业帮助: • 注意力分散伴随多动行为(日均发生频率>8次) • 出现明显的阅读书写困难 • 社交互动存在显著障碍 上海儿童医学中心的临床数据显示,及时进行感统训练或行为矫正,可使70%的注意力缺陷儿童在3个月内改善课堂表现。

教育者的自我修炼 教师需定期进行"课堂显微镜"观察:记录每个学生的有效学习时长,分析注意力波动曲线,家长要践行"教育留白"理念:每天保留1小时非结构化时间,让孩子自主决定活动内容,研究表明,适度的自主权能增强儿童的责任意识和自我管理能力。

在这个充满童真的成长阶段,"不听课"不应被简单定义为问题行为,而应视作儿童发展需求的教育信号,通过家校协同创造支持性环境,将课堂转化为探索乐园,我们终将看到:那些曾经在座位上扭动的小身体里,正孕育着蓬勃的思维火花;那些四处张望的明亮眼睛里,终将闪烁出专注求知的动人光芒。