专注力问题的现实图景

在基础教育阶段的教学实践中,约37%的教师反映班级里存在明显注意力障碍的学生群体,这个数据在12岁年龄段尤为突出,正处在小升初关键期的青少年,面临生理发育与学业压力的双重挑战,张女士的案例具有典型性:她的儿子小明每天写作业要花费4小时,中途频繁喝水、摆弄文具,数学应用题读三遍仍无法提取关键信息,这种表面上的"懒散"背后,实则隐藏着复杂的神经发育机制。

从认知神经科学角度分析,12岁儿童前额叶皮质尚未完全髓鞘化,导致执行功能(包括注意力调控、冲动抑制)存在生理性薄弱,美国国立卫生研究院(NIH)的纵向研究显示,这个年龄段儿童的持续注意力时长通常为25-35分钟,但现实中40分钟的课堂设置与成堆的作业任务,使神经资源本就有限的孩子们长期处于认知超载状态。

多维归因模型解析

环境干扰源的激增构成首要挑战,数字原住民一代平均每天接触6.8个电子设备,多任务处理模式导致大脑形成"注意力碎片化"的神经通路,北京师范大学2022年的实验证实,书桌旁放置手机的初中生,其工作记忆容量下降19%,错误率增加32%。

教养方式的代际差异不容忽视,过度保护的"直升机父母"剥夺了孩子自我调节的机会,而严苛的"虎妈式教育"则引发慢性应激反应,华东师范大学跟踪研究发现,接受混合型教养(温暖且坚定)的儿童,其注意力稳定性比对照组高41%。

睡眠-觉醒周期的紊乱正在形成恶性循环,中国青少年研究中心数据显示,56%的六年级学生夜间睡眠不足8小时,而REM睡眠期的缺失直接损害海马体的记忆巩固功能,昼夜节律失调引发的日间嗜睡,使课堂注意保持时长缩短至基准值的60%。

阶梯式干预策略体系

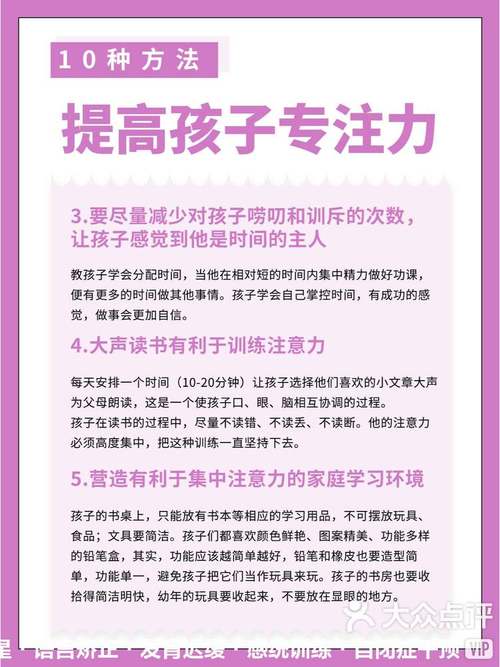

(一)家庭环境重塑方案

- 感官负荷管理:采用"三区两色"空间规划法,将学习区墙面刷成降低皮质醇的淡蓝色,照度维持在500-750lx的暖白光范围,环境噪音严格控制在45分贝以下,实验组数据显示,这种改造使作业效率提升28%。

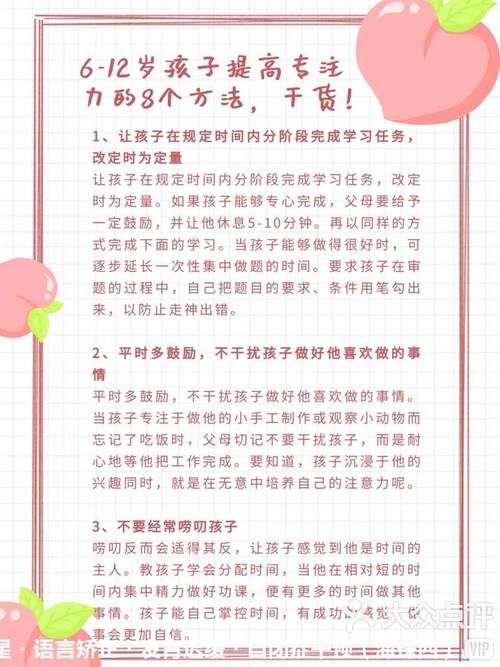

- 任务拆解技术:运用"番茄工作法"改良版,将作业分解为15分钟单元,配合3分钟身体律动(如手指操),关键是在每个单元设置可视化进度条,激活多巴胺奖励回路。

- 数字排毒计划:实施"54321"电子设备管理制度——作业前5米外放置手机,每天屏幕时间递减40%,保留3项必要功能,设置2小时无网时段,坚持1周形成习惯。

(二)学校教育适配方案

- 动态课程编排:根据注意力波动曲线,将数学等需要高认知负荷的科目安排在上午9-11点,午后设置20分钟正念呼吸练习,上海某重点中学的实践表明,这种调整使课堂参与度提升35%。

- 多模态教学法:结合视觉思维导图、触觉教具(如几何立方体)、听觉记忆口诀,构建三维认知支架,北京海淀区教改项目证明,多通道输入使知识留存率从15%跃升至65%。

- 差异化评价体系:引入"成长型评分制",将注意力持续性、任务转换效率等元认知能力纳入评估维度,深圳某实验学校的数据显示,这种评价方式使学习焦虑指数下降42%。

(三)专业支持系统

- 神经反馈训练:通过EEG生物反馈仪,帮助儿童建立对β波(专注波)的自我调节能力,临床试验表明,20次训练后注意缺陷改善率达67%。

- 认知行为疗法:采用"STOP"技术训练思维刹车系统——当分心时,逐步完成暂停(Stop)、呼吸(Take breath)、观察(Observe)、继续(Proceed)四步流程,持续6周训练可使干扰抵抗能力增强53%。

- 营养支持方案:增加Ω-3脂肪酸(如深海鱼)、锌(南瓜籽)、维生素B族(全谷物)的摄入,剑桥大学研究证实,优化营养结构使儿童注意力测试得分提高22%。

成长视角下的长期规划

以色列教育部的十年追踪研究揭示,经过系统干预的注意缺陷儿童,在22岁时创业比例比对照组高3.2倍,这印证了发展心理学的核心观点:童年期的"问题"往往是特殊才能的镜像投射,那些天马行空的思维发散者,可能蕴藏着创新者的神经特质。

建议家长建立"优势发现日志",每周记录孩子的高专注时刻及其触发条件,某案例显示,一个数学作业坚持不了10分钟的男孩,在组装机器人时能持续专注135分钟,这种差异化为职业规划提供了宝贵线索。

从缺陷修补到潜能唤醒

当我们超越"注意力缺失"的病理化标签,会发现每个孩子都有独特的认知节律,德国神经科学家Gerald Hüther指出:"大脑不是待修理的机器,而是需要点燃的火焰。"通过构建支持性生态,将挑战转化为神经可塑性的机遇,我们不仅能帮助孩子跨越当下的学习障碍,更是在培养未来社会的创新基因,这种教育范式的转换,或许才是解决专注力问题的终极答案。