注意力危机的时代

近年来,越来越多的教师和家长发现,学生上课时频繁走神、摆弄文具、偷看手机的现象愈演愈烈,某重点中学的班主任李老师曾在日志中写道:“40分钟的课堂,能全程专注的学生不足三分之一。”这种现象不仅影响学业成绩,更可能形成恶性循环:学生因分心导致知识断层,进而对学习失去信心,作为教育研究者,笔者认为,解决注意力问题需从生理、心理、环境、方法和家校协同五个维度综合施策。

生理维度:为大脑打造最佳运行状态

睡眠不足:现代学生的隐形杀手

神经科学研究表明,青少年每日需8-10小时深度睡眠才能保证前额叶皮层正常运作——这正是控制注意力的核心区域,中国青少年睡眠白皮书》显示,超过73%的初中生睡眠不足7小时,某市重点高中曾进行对照实验:让实验组连续两周提前1小时就寝,结果发现其课堂有效注意时长平均提升18分钟。

解决方案

- 建立“睡眠银行”制度:家长与孩子签署睡眠协议,确保22:30前电子设备离身

- 学校调整早读时间,避免过早到校导致的睡眠剥夺

运动缺乏与营养失衡

哈佛医学院研究发现,每日20分钟有氧运动可使大脑海马体体积增加2%,直接提升信息处理效率,而高糖饮食会引发血糖剧烈波动,导致注意力涣散。

实践建议

- 课间强制进行“3分钟开合跳”活动

- 推广“地中海式学生餐”:以鱼类、坚果、全谷物替代油炸食品

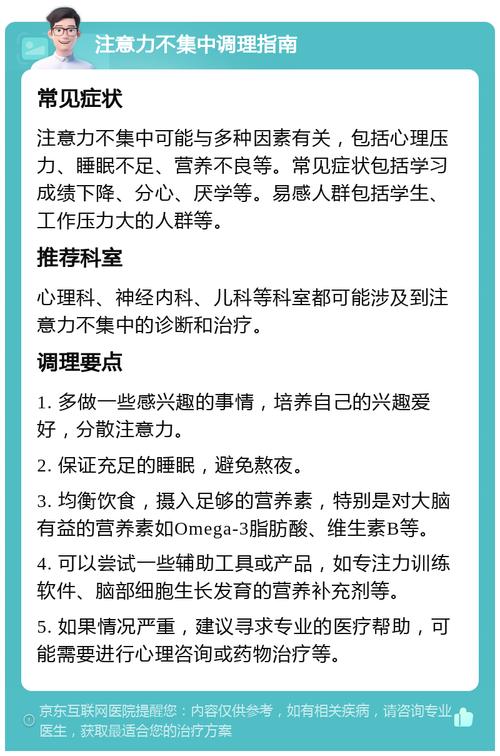

心理维度:重建学习动机与情绪管理

兴趣缺失的破解之道

北京师范大学课题组跟踪研究发现,学生对课堂内容的价值认同度每提升10%,注意力持续时间延长7分钟,某初中地理老师通过设计“城市规划模拟游戏”,将板块运动知识与城市建设结合,使该单元知识掌握率提高41%。

创新策略

- 采用“问题导向教学法”:每节课以生活化疑问开场(如“为什么手机信号能越洋传输?”)

- 实施“3分钟反转课堂”:由学生轮流讲解知识点的现实应用

焦虑情绪的正向转化

心理学中的“耶克斯-多德森定律”揭示,适度焦虑提升专注力,过度焦虑则适得其反,某高考状元在访谈中透露,其将考试焦虑具象化为“脑海中的警报器”,通过想象关闭开关实现情绪控制。

情绪训练法

- 正念呼吸训练:每天晨读前进行5分钟478呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)

- 建立“焦虑转化本”:将担忧事项转化为具体行动清单

环境维度:打造沉浸式学习场域

物理空间的注意力设计

清华大学附属中学的“蜂窝教室”实验证明,六边形课桌布局相比传统行列式,学生视线自然聚焦率提升60%,光照强度研究显示,350-500勒克斯的暖白光最利于保持警觉。

环境优化方案

- 采用可调节高度的站立式课桌,每20分钟自动提醒切换姿势

- 在教室后墙设置“知识视觉锚点”(如思维导图墙、历史时间轴)

数字时代的注意力保卫战

《Nature》最新研究指出,智能手机在场即使关机,也会降低认知容量10%,深圳某国际学校推行“智能存管箱”制度后,学生课堂参与度提高35%。

数字管理策略

- 设立“无屏学习时段”:每天9:00-11:30强制锁闭电子设备

- 开发“专注力训练APP”:通过番茄钟与知识闯关结合的模式培养注意力

方法论维度:科学训练注意力肌肉

分段聚焦训练法

借鉴运动员训练模式,将45分钟课程拆解为“15分钟精讲+5分钟实践+10分钟讨论”的模块化结构,上海某重点小学实施该模式后,学生单位时间知识留存率提升28%。

多感官协同策略

神经教育学证实,当视觉、听觉、触觉同时参与时,大脑信息处理带宽扩大3倍,某化学教师设计“分子结构建模包”,让学生通过拼接模型学习有机化学,使该章节平均分提高15分。

具体方法

- 听觉强化:教师每15分钟变换语速语调(180-220字/分钟为最佳)

- 触觉介入:重要知识点配合手部书写或操作教具

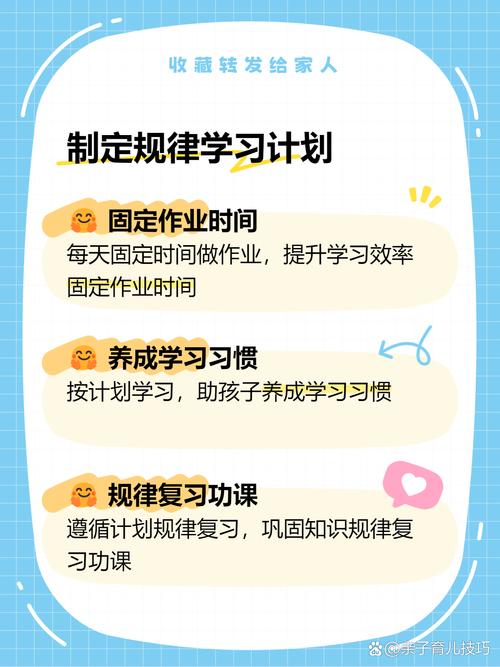

家校协同:构建注意力保护生态

家庭环境的隐形改造

芝加哥大学研究发现,书桌面对墙壁的学生相比面对窗户的学生,作业专注时长多23分钟,建议家长设置“L型学习角”:左侧放置参考资料,右侧为空白书写区。

注意力发展评估体系

杭州某实验学校推出“注意力成长档案”,包含:

- 每月1次斯特鲁普测试(颜色文字干扰测试)

- 每季度1次眼动轨迹分析

- 每学期1次任务切换效率评估

注意力革命的未来图景

当我们从神经科学、教育技术、环境设计等多角度协同发力时,提升课堂注意力不再是简单的纪律要求,而成为系统性的教育工程,某地教改试验区实施上述方案一年后,学生平均有效注意时长从17分钟提升至34分钟,印证了多维干预的有效性,这场静悄悄的注意力革命,正在重塑未来教育的基本样态。