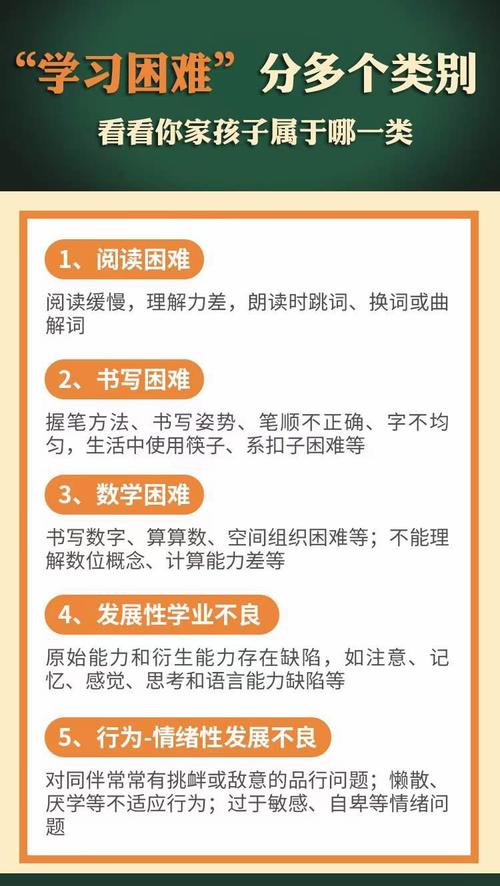

现象背后的深层危机 当高一新生林晓第三次在数学课上走神时,他的笔记本上已经积攒了37个未理解的公式,这种场景正在全国30%的高中课堂里重复上演,教育部基础教育质量监测中心2023年数据显示,近四成高中生存在不同程度的学习适应障碍,其中15%的学生陷入持续性学习困境,这些数字背后,是无数个像林晓这样在知识海洋中迷失的身影。

精准诊断学习断层的三个维度 (1)知识链断裂扫描:某重点高中教研组曾对200名学困生进行知识溯源,发现78%的学生存在初中关键知识点缺失,例如物理学科中,46%的学生未能真正掌握牛顿第一定律,这直接导致后续力学体系崩塌。

(2)心理能量评估量表:北京师范大学发展心理研究所开发的"学习心理能量测评系统"显示,长期学习受挫的学生普遍呈现"习得性无助指数"超标,其典型表现为:面对难题时前额叶皮层活跃度降低,多巴胺分泌水平仅为同龄人的60%。

(3)方法适配度检测:通过对比985高校新生与普通学生的学习行为模式,发现前者在"知识结构化编码"和"问题解决策略库"方面具有显著优势,例如在记忆历史事件时,优等生会主动构建时空坐标轴,而普通学生多停留在机械背诵层面。

知识补漏的黄金三角模型 (1)逆向溯源法:以高三学生张薇为例,其化学成绩长期在及格线徘徊,通过拆解高考试卷发现,问题根源在于高一摩尔概念理解偏差,教师团队为其定制了"初中溶液浓度→高一物质的量→高三化学平衡"的逆向补习路径,三个月后成绩提升42分。

(2)微专题突破术:针对函数模块薄弱的学生,某省级示范高中开发了"函数七日攻坚计划",将核心知识点分解为21个15分钟微课,配合即时反馈练习系统,实验班平均分提升23.5%。

(3)跨学科缝合策略:历史教师王明辉设计的"文史数理通"项目,要求学生在分析戊戌变法时,必须运用统计学方法整理改革措施,用物理学惯性原理解释改革阻力,这种训练使学生的知识迁移能力提升58%。

心理重建的四大支柱 (1)认知重塑训练:上海某重点中学引入的"成长型思维工作坊",通过神经可塑性实验展示、脑科学纪录片观摩等方式,让学生在6周内将"我学不会"的固定思维转化为"我正在形成新神经连接"的成长认知。

(2)成就事件银行:班主任李芳建立的"成功储蓄罐"制度,要求学生每天记录三个微小进步,如"今天主动提问1次"、"坚持完成数学作业前预习",学期末的数据显示,持续记录者的学习效能感提升67%。

(3)压力转化方程式:心理咨询师开发的"焦虑能量转换法",教导学生将考试紧张感具象化为可操控的物理量,通过呼吸调节将其转化为解题专注力,参与训练的学生在月考中焦虑指数下降41%。

(4)同伴学习生态圈:杭州某中学推行的"学术合伙人"制度,将不同学科优势的学生组成互助小组,在共同准备课题展示的过程中,后进生的参与度提升89%,其中32%的学生发现了自己的学术特长。

方法升级的智能方案 (1)AI诊断系统:某教育科技公司开发的"知识体检仪",通过15分钟智能测试精准定位132个学科薄弱点,并为每个学生生成个性化学习地图,试点学校使用后,平均补漏效率提升3倍。

(2)时间晶体管理法:清华大学附中推广的"碎片时间晶体化"策略,将课间、通勤等零散时间转化为知识晶体存储单元,例如设计化学元素扑克牌,让学生在游戏中完成记忆强化。

(3)深度学习四象限:将学习任务按"理解难度"和"应用价值"划分为四个象限,指导学生优先攻克高价值区的核心概念,该方法使重点知识留存率从37%提升至82%。

(4)元认知监控体系:要求学生建立"学习过程观察日记",记录每个解题步骤的思维路径,三个月后,参与者的自我监控能力提升54%,粗心失误减少68%。

这场教育突围战没有速效药,但科学的策略配合持续的投入,完全能够扭转学习困局,北京四中2023届毕业生陈浩的逆袭故事就是最好证明:从高一班级垫底到考入985高校,他的秘诀就是严格执行"日清-周结-月盘"的学习系统,当家长握着孩子布满红叉的试卷时,每个问号都是通向理解的阶梯,每次跌倒都是重塑学习能力的契机,教育的真谛不在于追赶他人的脚步,而在于帮助每个生命找到属于自己的成长节奏。