课堂困倦现象引发的教育思考 当15岁的张明第三次在数学课上睡着时,班主任终于意识到问题的严重性,这个案例并非孤例,全国初中阶段学生中,有38.7%存在不同程度的课堂困倦现象(中国青少年研究中心2022年数据),面对这个普遍存在的教育难题,我们需要透过表象探究深层原因,构建科学系统的解决方案。

多维视角下的困倦成因分析 (一)生理机制失调 青少年日均睡眠时间不足7小时已成为常态,远低于国家卫健委建议的8-10小时标准,昼夜节律的紊乱直接影响前额叶皮质功能,导致注意力调控能力下降,某三甲医院青少年门诊数据显示,65%的嗜睡学生存在维生素D缺乏和铁元素不足问题。

(二)心理动因解构

- 学业压力指数攀升:重点中学学生每周平均补课时间达12.5小时,持续高压状态引发心理性倦怠

- 青春期认知重构:大脑边缘系统发育超前于控制中枢,导致情绪波动与学习动机失衡

- 目标感缺失:标准化教育模式下,37%的学生表示"不知道学习为了什么"

(三)教育生态影响 传统课堂的"单向传输"模式使学生注意保持时长不足15分钟,远低于45分钟课时要求,某教育研究院实验显示,采用互动教学的班级,学生困倦发生率降低42%。

系统性干预方案构建 (一)生理调节策略

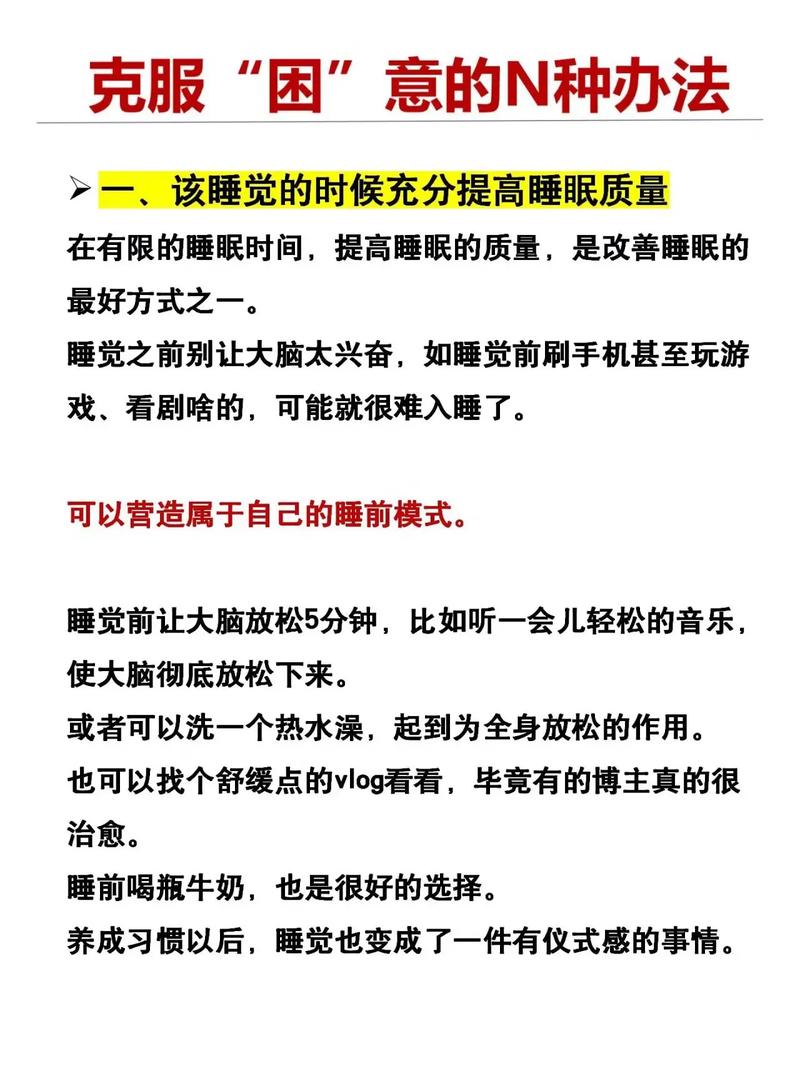

睡眠管理计划

- 建立"22:30电子宵禁"制度

- 采用渐进式早睡法(每周提前15分钟)

- 配置遮光窗帘维持褪黑素正常分泌

营养支持方案

- 早餐必备蛋白质+复合碳水组合(如鸡蛋+全麦面包)

- 课间补充坚果类零食维持血糖稳定

- 针对性补充维生素B族及镁元素

(二)心理赋能体系

认知重构训练

- 实施"微目标达成法":将学习任务拆解为15分钟单元

- 建立成就可视化系统:使用进度墙记录每日收获

- 开展职业生涯启蒙:每月邀请不同职业人士分享

情绪调节机制

- 引进正念呼吸练习(每天2次,每次3分钟)

- 设置"情绪日志本"培养自我觉察能力

- 创建同伴支持小组促进情感宣泄

(三)教学改革实践

课堂结构创新

- 采用20+20+5分段模式(讲授+实践+

- 每8分钟插入互动环节(提问/小组讨论)

- 引入实景教学项目(如数学测量校园设施)

评价体系重构

- 建立过程性评价档案

- 设置"进步成就奖"

- 开发多元智能评估量表

家校协同支持网络 (一)家庭环境优化

- 建立学习准备区:配备符合人体工学的学习桌椅

- 创设家庭讨论时间:每周3次30分钟知识分享会

- 实施运动打卡计划:每日保证40分钟中强度运动

(二)学校支持系统

- 开设"学习力提升"选修课

- 配置专业睡眠指导师

- 建立跨学科教研小组(联合生理/心理/学科教师)

典型案例转化路径 某重点中学实施的"清醒校园"计划成效显著:通过调整早读时间为运动晨练、开设站立学习区、引入项目式学习,学生课堂专注度提升57%,学业成绩平均提高11.3分,这印证了系统性干预的有效性。

唤醒教育的内在生命力 解决青少年课堂困倦问题,本质上是重构教育生态的过程,需要教育者突破固有思维,建立涵盖生理支持、心理建设、教学创新、环境优化的立体化干预体系,当教育真正回归以人为本,我们不仅能消除课堂上的困倦面容,更能唤醒每个生命内在的学习热情与发展潜能,这需要家庭、学校、社会的协同努力,共同构建符合青少年成长规律的教育新生态。