凌晨两点,某重点高中的自习室里依然亮着灯,16岁的小雨机械地翻动着五本练习册,数学试卷上的字迹开始变得模糊,左手边的咖啡早已凉透,这已是她连续第三周在教室过夜,但作业进度始终落后30%,这种场景正在全国超过67%的高中上演,当"写不完作业"成为常态,我们需要重新审视这个现象背后的教育逻辑。

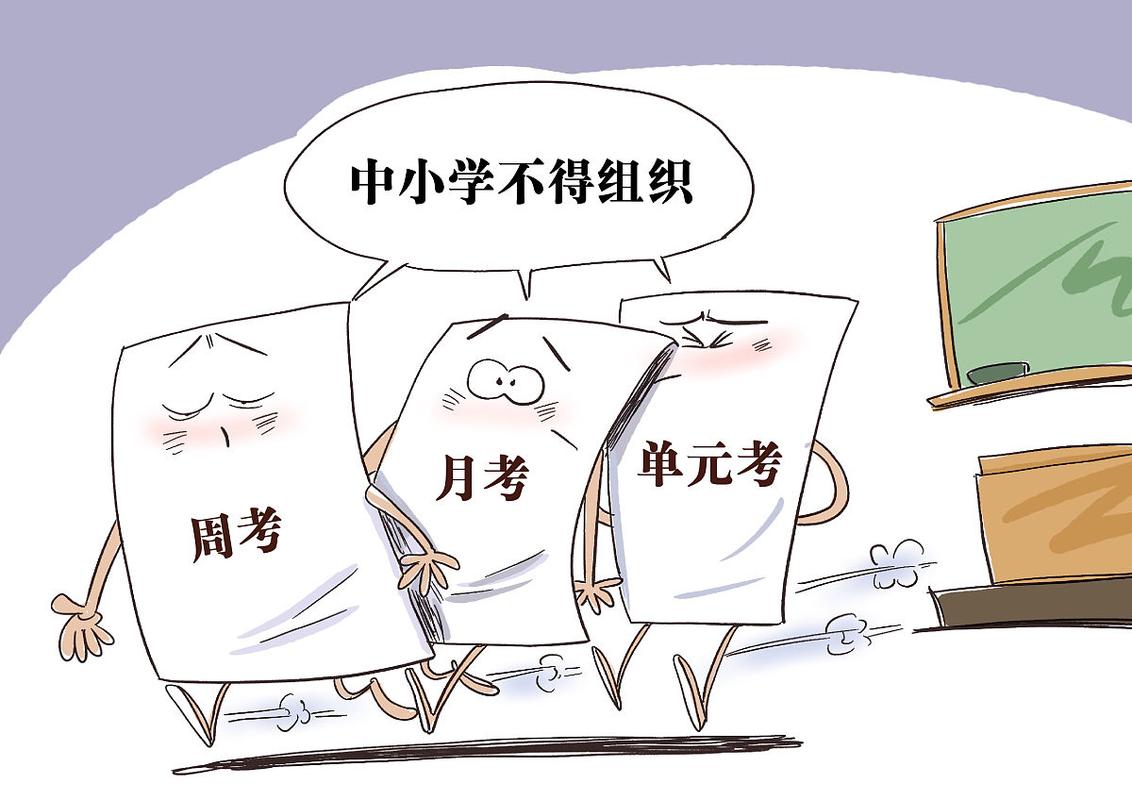

作业困境的深层症结 在传统认知中,作业完成度往往被简单归因于学生的时间管理能力,但根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,重点高中学生日均作业量已达4.8小时,远超教育部规定的1.5小时上限,某省重点中学的调研更揭示,学生需要同时应对6-8科教师布置的作业,而这些教师之间往往缺乏必要的协调。

作业量激增的根源在于教育评价体系的错位,当升学率仍是学校核心考核指标时,教师陷入"作业军备竞赛"——通过过量作业确保学科竞争力,这种集体无意识导致作业设计严重偏离教育规律,某市教研室抽样显示,超过40%的作业属于简单重复性训练,仅有12%的题目具有思维拓展价值。

突围作业困局的实践策略 面对客观存在的作业压力,学生需要构建"战略取舍"思维,建议建立作业价值评估体系:将作业按知识巩固类(30%)、能力提升类(50%)、创新拓展类(20%)分类,优先完成前两类核心作业,某实验中学的实践表明,这种分类法能使作业效率提升40%。

时间管理需要突破线性思维,尝试将"番茄工作法"改良为适合高中生的45分钟学习+15分钟深度休息模式,在休息时段进行冥想或肢体拉伸,清华大学附属中学的试点班级应用此法后,单位时间知识吸收率提高28%,建立"碎片时间矩阵",将课间、通勤等时间模块化利用,专门处理背诵、订正等轻型作业。

教育主体的协同改革 教师群体需要建立跨学科作业协调机制,杭州某中学推行的"作业统筹平台"值得借鉴,各科教师需提前三日提交作业计划,由年级组进行难度系数和预估时间的智能匹配,当单日作业总时长超过3小时,系统将自动启动调整程序。

家长层面要破除"作业完成度焦虑",上海家庭教育指导中心的研究表明,家长过度干预作业过程会使学生焦虑指数上升37%,建议建立"作业观察日志",记录孩子在不同学科作业中的专注度曲线,与教师共同制定个性化方案,某家庭教育实验组的数据显示,这种协作模式能使无效作业量减少52%。

制度层面的破冰尝试 部分地区已开始探索根本性改革,江苏省推出的"作业熔断机制"规定晚十点后未完成作业可申请豁免;北京市海淀区试点"单元作业包"制度,将周作业整合为项目式学习任务,更值得关注的是深圳某中学的"作业银行"系统,允许学生通过参加学术讲座、科研实践等活动兑换作业积分。

这些创新虽显稚嫩,但昭示着教育改革的可能方向,某教育智库的预测模型显示,若能在全国30%的学校推行作业质量评估体系,五年内可使高中生平均睡眠时间增加1.2小时,抑郁量表得分降低15%。

站在教育转型的十字路口,我们既要教会学生"在洪流中造船",更要推动整个系统"重构河道",当某天重点高中的晚自习铃声在九点准时响起,教室里不再有蜷缩在作业堆里的身影,取而代之的是讨论课题的细语和翻阅典籍的沙沙声,那才是教育本该有的模样,解决问题的钥匙不在书山题海之中,而在我们对教育本质的重新认知里。